平成28年度 第二種電気工事士 上期 筆記試験 解答と解説

本問題の計算で $\sqrt{2}$,$\sqrt{3}$ 及び円周率 $\pi$ を使用する場合の数値は次によること。$\sqrt{2}=1.41$,$\sqrt{3}=1.73$,$\pi=3.14$

No.1 合成抵抗

図のような回路で,端子 a-b 間の合成抵抗 [Ω] は。

- 1.1

- 2.5

- 6

- 15

3つの 3 Ω 並列の抵抗は 1 Ω,2つの 3 Ω 並列の抵抗は 1.5 Ωである。 a-b 間の合成抵抗は,1 + 1.5 = 2.5 Ωとなる。

よって,答えはロ.である。

No.2 抵抗と誘導性リアクタンスの直列回路

図のような交流回路において,抵抗 12 Ω の両端の電圧 V [V] は。

- 86

- 114

- 120

- 160

回路のインピーダンス Z は,次式となり,回路を流れる電流 I は,200/20 = 10 A となる。抵抗の両端の電圧は,12 × 10 = 120 Vとなる。

\[ Z=\sqrt{12^2+16^2}=20 \]よって,答えはハ.である。

No.3 電線の抵抗と許容電流

ビニル絶縁電線(単線)の抵抗と許容電流に関する記述として,誤っているものは。

- 許容電流は,周囲の温度が上昇すると,大きくなる。

- 許容電流は,導体の直径が大きくなると,大きくなる。

- 電線の抵抗は,導体の長さに比例する。

- 電線の抵抗は,導体の直径の 2 乗に反比例する。

許容電流は熱的強度により決まる。それゆえ,周囲の温度が上昇すると,許容電流は小さくなる。

よって,答えはイ.である。

No.4 熱量

電線の接続不良により,接続点の接触抵抗が 0.2 Ω となった。この電線に 15 A の電流が流れると,接続点から 1 時間に発生する熱量 [kJ] は。

ただし,接触抵抗の値は変化しないものとする。

- 11

- 45

- 72

- 162

熱量は 0.2 × 15² × 3600 / 1000 = 162 kJとなる。

よって,答えはニ.である。

No.5 三相誘導電動機の力率

定格電圧 V [V] ,定格電流 I [A] の三相誘導電動機を定格状態で時間 t [h] の間,連続運転したところ,消費電力量が W [kW·h] であった。

この電動機の力率 [%] を表す式は。

- $\frac{W}{\sqrt{3}VIt}\times10^5$

- $\frac{W}{3VIt}\times10^5$

- $\frac{\sqrt{3}VI}{Wt}\times10^5$

- $\frac{3VI}{Wt}\times10^5$

消費電力量を表す式は,次式のとおり。

\[ W=\sqrt{3}VI\frac{\cos\theta}{100}t\times\frac{1}{1000} \]よって,答えはイ.である。

No.6 単相3線式回路

図のような単相3線式回路において,電線1線当たりの抵抗が 0.2 Ω のとき, a-b 間の電圧 [V] は。

- 96

- 100

- 102

- 106

a-b 間の電圧は,104 - 0.2 × 10 = 102 V となる。

よって,答えはハ.である。

No.7 単相3線式回路

図のような単相3線式回路において,消費電力 1 000 W,200 Wの2つの負荷はともに抵抗負荷である。図中の × 印点で断線した場合, a-b 間の電圧 [V] は。

ただし,断線によって負荷の抵抗値は変化しないものとする。

- 17

- 33

- 100

- 167

抵抗負荷を流れる電流は,200 / (10 + 50) = 200/6 A となる。よって,a-b 間の電圧は,10 × 200/6 = 33 V である。

よって,答えはロ.である。

No.8 金属管による低圧屋内配線工事

金属管による低圧屋内配線工事で,管内に断面積 3.5 mm² の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)3 本を収めて施設した場合,電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし,周囲温度は 30 °C 以下,電流減少係数は 0.70 とする。

- 19

- 26

- 34

- 49

より線の許容電流は下表の通り。

| より線 [mm²] | 許容電流 [A] |

|---|---|

| 2.0 | 27 |

| 3.5 | 37 |

| 5.5 | 49 |

| 8.0 | 61 |

電線 1 本当たりの許容電流は,37 × 0.70 = 25.9 Aである。

よって,答えはロ.である。

No.9 分岐回路の施設

図のように定格電流 50 Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して,7 mの位置に過電流遮断器を施設するとき,a-b 間の電線の許容電流の最小値 [A] は。

- 12.5

- 17.5

- 22.5

- 27.5

a-b 間の電線の許容電流は,過電流遮断器の定格電流 50 Aの0.35倍で,17.5 Aとなる。

よって,答えはロ.である。

No.10 分岐回路の施設

低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。

ただし,分岐点から配線用遮断器までは3 m ,配線用遮断器からコンセントまでは8 m とし,電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。

分岐回路の種類と電線の太い,コンセントの対応は下表となる。

| 分岐回路の種類 | 電線の太さ | コンセント |

|---|---|---|

| 15 A | 1.6 mm以上 | 15 A以下 |

| 20 A配線用遮断器 | 1.6 mm以上 | 20 A以下 |

| 20 Aヒューズ | 2.0 mm以上 | 20 A |

| 30 A | 2.6 mm以上 (5.5 mm²) |

20 A以上30 A以下 |

| 40 A | 8 mm²以上 | 30 A以上40 A以下 |

| 50 A | 14 mm²以上 | 40 A以上50 A以下 |

イ.は電線の太さが不適,ロ.はコンセントが不適,ハ.もコンセントが不適である。

よって,答えは二.である。

No.11 電気工事の種類と工具

電気工事の種類と,その工事で使用する工具の組合せとして,適切なものは。

- 金属線ぴ工事とボルトクリッパ

- 合成樹脂管工事とパイプベンダ

- 金属管工事とクリップボール

- バスダクト工事と圧着ペンチ

金属管工事では,クリップボールにドリルの刃やリーマを取り付け,穴を開ける。

よって,答えはハ.である。

No.12 アウトレットボックス(金属製)の使用方法

アウトレットボックス(金属製)の使用方法として,不適切なものは。

- 金属管工事で電線の引き入れを容易にするのに用いる。

- 照明器具などを取り付ける部分で電線を引き出す場合に用いる。

- 金属管工事で電線相互を接続する部分に用いる。

- 配線用遮断器を集合して設置するのに用いる。

配線用遮断器を集合して設置するのは分電箱である。

よって,答えはニ.である。

No.13 絶縁物の最高許容温度

低圧屋内配線として使用する600 V ビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度 [°C] は。

- 30

- 45

- 60

- 75

600 V ビニル絶縁電線(IV)の絶縁体の許容温度は 60 °C である。

よって,答えはハ.である。

No.14 三相誘導電動機

三相電動誘導機を逆回転させるための方法は。

- 三相電源の 3 本の結線を 3 本とも入れ替える。

- 三相電源の 3 本の結線のうち,いずれか 2 本を入れ替える。

- コンデンサを取り付ける。

- スターデルタ始動器を取り付ける。

三相電源の 3 本の結線のうち,いずれか 2 本を入れ替えると,三相電動誘導機は逆回転する。

よって,答えはロ.である。

No.15 照明

霧の濃い場所やトンネル内等の照明に適しているものは。

- ナトリウムランプ

- 蛍光ランプ

- ハロゲン電球

- 水銀ランプ

ナトリウムランプは,効率が非常に高く,寿命が比較的長い。

答えはイ.である。

No.16 材料の識別

写真に示す材料の用途は。

- VVF ケーブルを接続する箇所に用いる。

- スイッチやコンセントを取り付けるのに用いる。

- 合成樹脂管工事において,電線を接続する箇所に用いる。

- 天井からコードを吊り下げるときに用いる。

写真は,VVF 用ジョイントボックスである。

よって,答えはイ.である。

No.17 器具の識別

写真に示す器具の名称は。

- 配線用遮断器

- 漏電遮断器

- 電磁接触器

- 漏電警報器

定格電圧 AC 100 - 200 V ,定格電流 20 A ,定格感度電流 30 mA ,定格遮断電流 2.5 kAの漏電遮断器である。

よって,答えはロ.である。

No.18 工具の識別

写真に示す工具の用途は。

- 金属管の曲げ加工に用いる。

- 合成樹脂製可とう電線管の接続加工に用いる。

- ライディングダクトの曲げ加工に用いる。

- 硬質塩化ビニル電線管の曲げ加工に用いる。

写真に示す工具の名称はトーチランプで,合成樹脂管を曲げる場合,トーチランプで熱して柔らかくする。

よって,答えはニ.である。

No.19 低圧屋内配線工事

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1.6 mm を使用した低圧屋内配線工事で,絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として,不適切なものは。

ただし,ビニルテープはJISに定める厚さ約 0.2 mm の絶縁テープとする。

- リングスリーブにより接続し,接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約 0.5 mm)で半幅以上重ねて 1 回(2 層)巻き,更に保護テープ(厚さ約 0.2 mm)を半幅以上重ねて1 回(2 層)巻いた。

- リングスリーブにより接続し,接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約 0.5 mm)で半幅以上重ねて2 回(4 層)巻いた。

- リングスリーブにより接続し,接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて1 回(2 層)巻いた。

- 差込形コネクタにより接続し,接続部分をビニルテープで巻かなかった。

接続部分の絶縁効力の低下を防止するために接続部分の絶縁電線の絶縁体と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用し,又は接続部分をその絶縁電線の絶縁体と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆する必要がある。ビニルテープは 0.2 mm 以上の厚さのものを半幅以上重ねて 2 回以上巻かなければならない。

よって,答えはハ.である。

No.20 接地工事

床に固定した定格電圧 200 V,定格出力 2.2 kW の三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合,接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで,不適切なものは。

ただし,漏電遮断器を設置しないものとする。

- 直径 2.6 mm,75 Ω

- 直径 2.0 mm,50 Ω

- 直径 1.6 mm,10 Ω

- 公称断面積 0.75 mm²,5 Ω

D種接地工事の接地抵抗は,100 Ω以下である必要がある。また接地線は,引張強さ0.39 kN以上の金属線又は直径1.6 mm以上の軟銅線を用いる必要がある。

よって,答えはニ.である。

No.21 ケーブル工事

100/200 V の低圧屋内配線工事で,600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として,適切なものは。

- 防護装置として使用した金属管の長さが 10 m であったが,乾燥した場所であるので,金属管にD種接地工事を施さなかった。

- 丸形ケーブルを,屈曲部の内側の半径をケーブル外径の 6 倍にして曲げた。

- 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。(臨時配線工事の場合を除く。)

- 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。

低圧屋内配線の使用電圧が 300 V 以下の場合は,金属管には,D種接地工事を施さなければならない。ただし,管の長さが 4 m のものを乾燥した場所に施設する場合は,この限りではない。イ.は金属管の長さが 10 m であるので,D種接地工事が必要である。

設置の工事が完了した日から 1 年以内に限り使用するものを,コンクリートに直接埋設して施設することができる。ハ.は,臨時配線工事の場合を除くので,不適である。

低圧配線と弱電流電線との離隔距離は,10 cm 以上としなければならない。ニ.は不適である。

よって,答えはロ.である。

No.22 低圧屋内配線

使用電圧 300 V 以下の低圧屋内配線の工事方法として,不適切なものは。

- 金属可とう電線管工事で,より線(600 V ビニル絶縁電線)を用いて,管内に接続部分を設けないで収めた。

- フロアダクト工事で,電線を分岐する場合,接続部分に十分な絶縁被覆を施し,かつ,接続部分を容易に点検できるようにして接続箱(ジャンクションボックス)に収めた。

- 金属ダクト工事で,電線を分岐する場合,接続部分に十分な絶縁被覆を施し,かつ,接続部分を容易に点検できるようにしてダクトに収めた。

- ライティングダクト工事で,ダクトの終端部は閉そくしないで施設した。

ライティングダクト工事では,ダクトの終端部は閉そくしなければならない。

よって,答えはニ.である。

No.23 ルームエアコンを施設する屋内配線工事

店舗付き住宅に三相 200 V ,定格消費電力 2.8 kW のルームエアコンを施設する屋内配線工事の方法として,不適切なものは。

- 電路には漏電遮断器を施設する。

- 電路には専用の配線用遮断器を施設する。

- 屋内配線には,簡易接触防護措置を施す。

- ルームエアコンは屋内配線とコンセントで接続する。

定格消費電力が 2 kW 以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線は,次のように施設しなければならない。

- 屋内配線は,当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること

- 屋内配線には,簡易接触防護措置を施すこと

- 電気機械器具は,屋内配線と直接接続して施設すること

- 電気機械器具に電気を供給する電路には,専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること(ただし,過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる)

答えはニ.である。

No.24 検査

一般用電気工作物の低圧屋内配線工事が完了したときの検査で,一般に行われていないものは。

- 絶縁耐力試験

- 絶縁抵抗の測定

- 接地抵抗の測定

- 目視点検

絶縁耐力試験は,高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能を検査するときに行われる。低圧電路の絶縁性能は,絶縁抵抗測定により検査される。

答えはイ.である。

No.25 絶縁抵抗の一括測定

分岐開閉器を開放して負荷を完全に分離し,その負荷側の低圧屋内電路と大地間の絶縁抵抗を一括測定する方法として,適切なものは。

- 負荷側の点滅器をすべて「入」にして,常時配線に接続されている負荷は,使用状態にしたままで測定する。

- 負荷側の点滅器をすべて「切」にして,常時配線に接続されている負荷は,使用状態にしたままで測定する。

- 負荷側の点滅器をすべて「入」にして,常時配線に接続されている負荷は,すべて取り外して測定する。

- 負荷側の点滅器をすべて「切」にして,常時配線に接続されている負荷は,すべて取り外して測定する。

分岐開閉器を開放して負荷を完全に分離し,その負荷側の低圧屋内電路と大地間の絶縁抵抗を一括測定する場合は,負荷側の点滅器をすべて「入」にして,常時配線に接続されている負荷は,使用状態にしたままで測定する。

答えはイ.である。

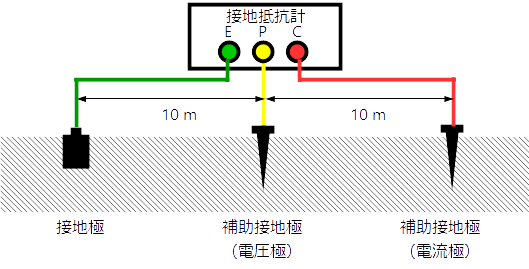

No.26 直読式接地抵抗計(アーステスタ)

直読式接地抵抗計(アーステスタ)を使用して直読で接地抵抗を測定する場合,補助接地極( 2 箇所)の配置として,適切なものは。

- 被測定接地極を端とし,一直線上に 2 箇所の補助接地極を順次 1 m 程度離して配置する。

- 被測定接地極を中央にして,左右一直線上に補助接地極を 5 m 程度離して配置する。

- 被測定接地極を端とし,一直線上に 2 箇所の補助接地極を順次 10 m 程度離して配置する。

- 被測定接地極と 2 箇所の補助接地極を相互に 5 m 程度離して正三角形に配置する。

接地抵抗計(Grounding Resistance Meter)には,接地極(E),補助接地極(電圧極P),補助接地極(電流極C)の 3 つの端子がある。接地抵抗を測定する場合は,被測定接地極を端とし,一直線上に 2 箇所の補助接地極を順次 10 m 程度離して配置する。

イ.は間隔が 1 m 程度であり不適,ロ.は被測定接地極を中央にしており不適,ニ.は直線上ではなく,正三角形にしており不適である。

答えはハ.である。

No.27 電気計器

電気計器の目盛板に図のような記号がある。

記号の意味及び測定できる回路で,正しいものは。

- 可動鉄片形で目盛板を水平に置いて,交流回路で使用する。

- 可動コイル形で目盛板を水平に置いて,交流回路で使用する。

- 可動鉄片形で目盛板を鉛直に立てて,直流回路で使用する。

- 可動コイル形で目盛板を水平に置いて,直流回路で使用する。

左の記号は,種類が「可動コイル形」,使用回路が「直流」であることを示す。右の記号は,計器の置き方が「水平」であることを示す。

答えは二.である。

No.28 電気工事士法

電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。

- 電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を携帯していなければならない。

- 電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。

- 電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。

- 電気工事士は,電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は,同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。

免状の記載事項は,①「免状の種類」,②「免状の交付番号及び交付年月日」,③「氏名及び生年月日」である。住所は記載されていないので,住所を変更したときの免状の書換えは不要である。

答えはハ.である。

No.29 電気工事士法

電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。

- 電圧 600 V 以下で使用する電力量計を取り付ける。

- インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が 36 V 以下)の二次側の配線をする。

- 電線を指示する柱,腕木を設置する。

- 電線管とボックスを接続する。

電気工事士でなければできない作業として,「電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業」がある。よって,「電線管とボックスを接続する」のは,電気工事士でなければ従事できない。

答えはニ.である。

No.30 特定電気用品

電気用品安全法の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。

- 定格電流 20 A の漏電遮断器

- 消費電力 30 W の換気扇

- 外径 19 mm の金属製電線管

- 消費電力 40 W の蛍光ランプ

漏電遮断器は,特定電気用品である。

答えはイ.である。