令和4年度 上期 午後 第二種電気工事士 筆記試験 解答と解説

令和4年(2022年)5月29日(日)に実施された令和4年度 上期 午前 第二種電気工事士 筆記試験の解答と解説です。

次の各問いには4通りの答え(イ,ロ,ハ,ニ)が書いてあるので,その中から一つを選択し,解答と解説を表示 をクリックしてください。

解答と解説を表示 をクリックすることで,選択の正誤と解説が表示されます(パソコン,タブレット,スマートフォンで使用できる過去問アプリ)。

本問題の計算で $\sqrt{2}$,$\sqrt{3}$ 及び円周率 $\pi$ を使用する場合の数値は次によること。$\sqrt{2}=1.41$,$\sqrt{3}=1.73$,$\pi=3.14$

試験の結果について

令和4年度 第二種電気工事士 上期 筆記試験の受験者数は 78,634 人だった。

合格基準点は 60 点以上と決定され,45,734 人が合格し,合格率は 58.2 % となった。

- 一般財団法人 電気技術者試験センター「令和4年度第二種電気工事士上期筆記試験の結果について」(令和4年6月13日)

No. 1 電気回路の計算

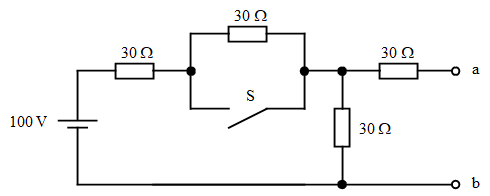

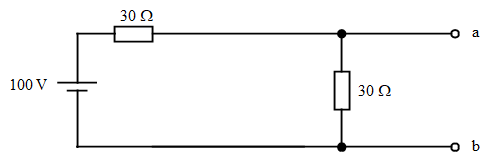

図のような回路で,スイッチ S を閉じたとき,a-b 端子間の電圧 [V] は。

【答え】ハ

スイッチ S を閉じたとき,回路は下図のようになる。よって,a-b 端子間の電圧 [V] は,次式で求められる。

No. 2 導線の電気抵抗

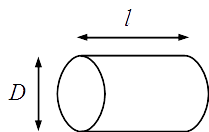

抵抗率 $\rho$ [Ω·m],直径 $D$ [mm],長さ $L$ [m] の導線の電気抵抗 [Ω] を表す式は。

【答え】イ

下図に示す断面積が円形の導体(電線)の抵抗 $R$ [Ω] は,抵抗率 $\rho$ [Ω·mm²/m],電線の長さ $l$ [m],電線の断面積 $A$ [mm²](電線の直径 $D$ [mm])を用いて次式で表される。

\[ R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{4l}{\pi D^2} \]

No. 3 熱量

電線の接続不良により,接続点の接触抵抗が 0.2 Ω となった。この接続点での電圧降下が 2 V のとき,接続点から 1 時間に発生する熱量 [kJ] は。

ただし,接触抵抗及び電圧降下の値は変化しないものとする。

【答え】イ

接続点で発生する電力量 [W·h] は,次式で求められる。

\[ \frac{V^2}{r} \times 1 =\frac{2^2}{0.2} \times 1 = 20 \]これを熱量に変換する。

No. 4 交流回路

コイルに 100 V,50 Hz の交流電圧を加えたら 6 A の電流が流れた。このコイルに 100 V,60 Hz の交流電圧を加えたときに流れる電流 [A] は。

ただし,コイルの抵抗は無視できるものとする。

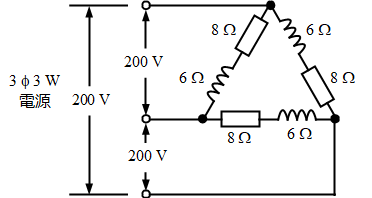

No. 5 三相 3 線式回路の全消費電力

図のような三相 3 線式回路の全消費電力 [kW] は。

【答え】ハ

各相に流れる電流は次式で求められる。

\[ \frac{200}{\sqrt{8^2 + 6^2}}=\frac{200}{10}=20 \]三相 3 線式回路の全消費電力 [kW] は,次式で求められる。

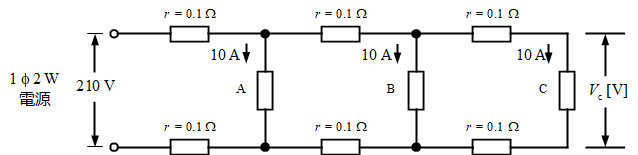

No. 6 単相 2 線式電線路の電圧降下

図のように,単相 2 線式電線路で,抵抗負荷 A,B,C にそれぞれ負荷電流 10 A が流れている。

電源電圧が 210 V であるとき抵抗負荷 C の両端電圧 $V_\text{C}$ [V] は。

ただし,$r$ は電線の抵抗 [Ω] とする。

【答え】イ

抵抗負荷 C の両端電圧 $V_\text{C}$ [V] は,次式で求められる。

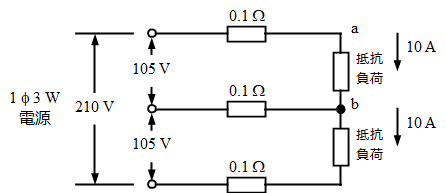

No. 7 単相 3 線式回路

図のような単相 3 線式回路において,電線 1 線当たりの抵抗が 0.1 Ω のとき,a-b 間の電圧 [V] は。

【答え】ハ

図のような単相 3 線式回路では,中性線に電流は流れない。よって,a-b 間の電圧 [V] は,次式で求められる。

No. 8 電線の許容電流

金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径 2.0 mm の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)2 本を収めて施設した場合,電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし,周囲温度は 30 °C 以下,電線減少係数は 0.70 とする。

【答え】ロ

直径 2.0 mm の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は 35 [A] である。金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径 2.0 mm の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)2 本を収めて施設した場合,電線 1 本当たりの許容電流 [A] は,次式で求められる。

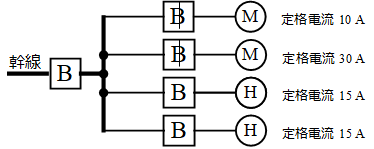

No. 9 低圧屋内幹線

図のように,三相の電動機と電熱器が低圧屋内幹線に接続されている場合,幹線の太さを決める根拠となる電流の最小値 [A] は。

ただし,需要率は 100 % とする。

【答え】ハ

低圧屋内幹線に接続されている電動機の定格電流の合計は 40 [A],電熱器の定格電流の合計は 30 [A] である。電動機等の定格電流の合計が 50 A 以下の場合は,その定格電流の合計の 1.25 倍に他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えたもの以上が,幹線の太さを決める根拠となる電流の最小値となる。

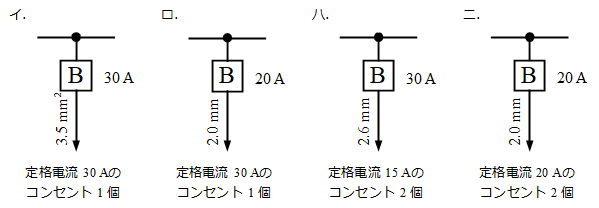

No. 10 分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せ

低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。

ただし,分岐点から配線用遮断器までは 3 m,配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし,電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。

【答え】ニ

低圧分岐回路は,次のように施設する。

| 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | コンセント |

|---|---|---|

| 定格電流が 15 A 以下のもの | 直径 1.6 mm |

定格電流が 15 A 以下のもの |

| 定格電流が 15 A を超え 20 A 以下の配線用遮断器 | 定格電流が 20 A 以下のもの | |

| 定格電流が 15 A を超え 20 A 以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 直径 2 mm |

定格電流が 20 A のもの(定格電流が 20 A 未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) |

| 定格電流が 20 A を超え 30 A 以下のもの | 直径 2.6 mm |

定格電流が 20 A 以上 30 A 以下のもの(定格電流が 20 A 未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) |

| 定格電流が 30 A を超え 40 A 以下のもの | 断面積 8 mm² |

定格電流が 30 A 以上 40 A 以下のもの |

| 定格電流が 40 A を超え 50 A 以下のもの | 断面積 14 mm² |

定格電流が 40 A 以上 50 A 以下のもの |

イは軟銅線の太さが 3.5 mm2で不適,ロは定格電流 30 A のコンセントで不適,ハは定格電流 15 A のコンセントで不適である。

No. 11 リングレジューサの使用目的

金属管工事において使用されるリングレジューサの使用目的は。

【答え】ニ

リングレジューサは,アウトレットボックスのノックアウト(打ち抜き穴)の径が,それに接続する金属管の外径より大きいときに 2 個を一組として使用する。

No. 12 絶縁物の最高許容温度

600 V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)の絶縁物の最高許容温度 [°C] は。

No. 13 電気工事の作業と使用する工具の組合せ

電気工事の作業と使用する工具の組合せとして,誤っているものは。

No. 14 三相誘導電動機の始動

三相誘導電動機の始動において,全電圧始動(じか入れ始動)と比較して,スターデルタ始動の特徴として,正しいものは。

【答え】ロ

スターデルタ始動器を用いて,始動時に電動機の巻線をスター結線にし,運転時にデルタ結線にする。始動電流がじか入れ始動に比べ 1/3 になるが,始動時の回転力(トルク)も 1/3 になり始動時間が長くなる。

No. 15 電気機械器具

力率の最も良い電気機械器具は。

No. 16 材料

写真に示す材料についての記述として,不適切なものは。

No. 17 器具の名称

写真に示す器具の名称は。

【答え】ロ

漏電(地絡)・過電流を検出し,回路を遮断する。高速形漏電遮断器は,定格感度電流における動作時間が 0.1 秒以下である。高感度形漏電遮断器は,定格感度電流が 30 mA 以下である。また,漏電遮断器には,動作を確認するテストボタン(漏電電流を模擬したテスト装置)がある。

No. 18 工具の電気工事における用途

写真に示す工具の電気工事における用途は。

No. 19 絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理

600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1.6 mm を使用した低圧屋内配線工事で,絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として,不適切なものは。

ただし,ビニルテープは JIS に定める厚さ約 0.2 mm の電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。

【答え】ハ

差込形コネクタによって接続した場合は,接続部分をテープ巻きする必要はない。リングスリーブによって接続した場合は,接続部分を絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆しなければならない。内線規程では,絶縁テープによる低圧絶縁電線の被覆の方法の例を,下表のように示している。

| 絶縁テープの種類 | テープの巻き方 |

|---|---|

| 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープを用いる場合 | 黒色粘着ポリエチレン絶縁テープを半幅以上重ねて 1 回以上巻く( 2 層以上) |

| ビニルテープを用いる場合 | ビニルテープを半幅以上重ねて 2 回以上巻く( 4 層以上) |

| 自己融着性絶縁テープを用いる場合 | 自己融着性絶縁テープを半幅以上重ねて 1 回以上巻き( 2 層以上),かつ,その上に保護テープを半幅以上重ねて 1 回以上巻く |

ハは,自己融着性テープの上に,保護テープを半幅以上重ねて 1 回以上巻く必要がある。

No. 20 屋内配線の施設場所による工事の種類

次表は使用電圧 100 V の屋内配線の施設場所による工事の種類を示す表である。

表中の a ~ f のうち,「施設できない工事」を全て選んだ組合せとして,正しいものは。

| 施設場所の区分 | 工事の種類 | ||

|---|---|---|---|

| 金属線ぴ工事 | 合成樹脂管工事(CD 管を除く) | 平形保護層工事 | |

| 展開した場所で乾燥した場所 | a | c | e |

| 点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所 | b | d | f |

【答え】ハ

電気工事は,「施設する場所」によって可能な工事の種類が異なる。施設する場所は「展開した場所」「点検できる隠ぺい場所」「点検できない隠ぺい場所」がそれぞれ「乾燥した場所」「水気・湿気のある場所」に分けられている。

| 工事の種類 | 露出場所 点検できる隠ぺい場所 |

点検できない隠ぺい場所 | ||

|---|---|---|---|---|

| 乾燥した場所 | その他の場所 | 乾燥した場所 | その他の場所 | |

| 金属管工事 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 合成樹脂管工事 (CD管を除く) |

◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| ケーブル工事 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 二重金属製 可とう電線管工事 |

◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| がいし引き工事 | ◎ | ◎ | ||

| 金属ダクト工事 | ◎ | |||

| 金属線ぴ工事 | ○ | |||

| ライディングダクト工事 | ○ | |||

| 平形保護層工事 | ○ | |||

No. 21 屋内配線の住宅用分電盤の工事

単相 3 線式 100/200 V 屋内配線の住宅用分電盤の工事を施工した。不適切なものは。

No. 22 接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値

床に固定した定格電圧 200 V,定格出力 1.5 kW の三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合,接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで,不適切なものは。

ただし,漏電遮断器を設置しないものとする。

No. 23 合成樹脂管工事

低圧屋内配線の合成樹脂管工事で,合成樹脂管(合成樹脂製可とう電線管及び CD 管を除く)を造営材の面に沿って取り付ける場合,管の支持点間の距離の最大値 [m] は。

No. 24 ネオン式検電器

ネオン式検電器を使用する目的は。

【答え】ニ

検電器は,低圧電気回路の充電の有無を調べるのに用いる。

写真の上はネオン式,写真の下は音響発光式である。

ネオン式検電器は,充電部位に接触させるとネオン管(ネオンランプ)が発光する。原理上,電源は不要である。

No. 25 漏えい電流

絶縁抵抗測定が困難なので,単相 100/200 V の分電盤の各分岐回路に対し,使用電圧が加わった状態で,クランプ形漏れ電流計を用いて,漏えい電流を測定した。その測定結果は,使用電圧 100 V の A 回路は 0.5 mA,使用電圧 200 V の B 回路は 1.5 mA,使用電圧 100 V の C 回路は 3 mA であった。絶縁性能が「電気設備の技術基準の解釈」に適合している回路は。

【答え】ハ

電気設備の技術基準の解釈【低圧電路の絶縁性能】によると,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が,1 mA 以下であることを確認すれば絶縁性能が満たされているとすることができる。

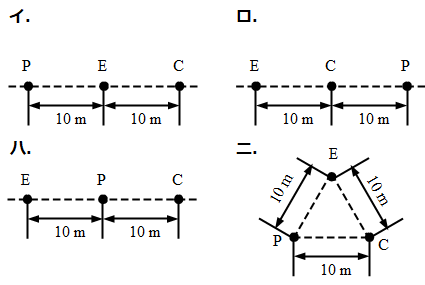

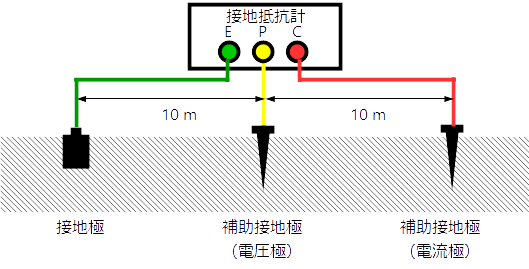

No. 26 接地抵抗測定

直読式接地抵抗計(アーステスタ)を使用して直読で,接地抵抗を測定する場合,被測定接地極 E に対する,2 つの補助接地極 P(電圧用)及び C(電流用)の配置として,最も適切なものは。

【答え】ハ

接地(アース)抵抗を測定するのに用いる。補助接地棒 2 本とリード線がついている。接地極より 10 m 離れた場所に補助接地極(電圧極)を打ち込み,さらに 10 m 離れた場所に補助接地極(電流極)を打ち込む。

接地抵抗測定の前には,接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。ちなみに,接地抵抗計の出力端子における電圧は,交流電圧である。

- 緑(E):被測定接地極につなぐ

- 黄(P):補助接地極(電圧極)につなぐ

- 赤(C):補助接地極(電流極)につなぐ

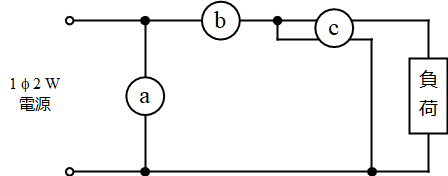

No. 27 負荷の電圧,電流,電力を測定する回路

図の交流回路は,負荷の電圧,電流,電力を測定する回路である。図中に a,b,c で示す計器の組合せとして,正しいものは。

【答え】ニ

- 電圧計は測定するものと並列に接続する → 計器 a

- 電流計は直列に接続する → 計器 b

- 電力計は,電流コイルを負荷と直列に,電圧コイルを負荷と並列に接続する → 計器 c

No. 28 電気工事士法

「電気工事士法」において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。

【答え】イ

電気工事士等の資格と作業範囲は下表のとおり。

| 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物(500 kW 未満) | |||

|---|---|---|---|---|

| 簡易電気工事* 1 | 特殊電気工事* 1 | |||

| 第一種電気工事士 | ○ | ○ | ○ | |

| 第二種電気工事士 | ○ | |||

| 認定電気工事従事者 | ○ | |||

| 特殊電気工事資格者 | ○ | |||

No. 29 電気用品安全法

「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。

No. 30 一般用電気工作物

一般用電気工作物に対する記述として,正しいものは。

ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とする。

【答え】ロ

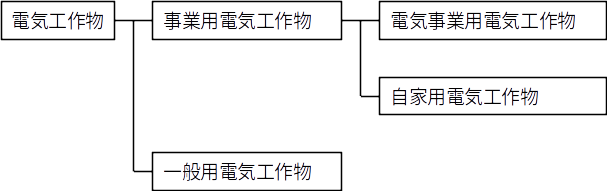

電気事業法によると,電気工作物とは,発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

- 一般用電気工作物 600 V 以下の電圧で受電し,受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物で,小出力発電設備を設置しているものも含まれる。

- 自家用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいい,次のものが該当する。

- 600 Vを超える電圧で受電するもの

- 小出力発電設備以外のものを設置しているもの

- 構外にわたる電線路を有するもの