平成25年度 第2種 機械

目次

問1 二重かご形誘導電動機

一般的な誘導電動機を商用周波数の三相電源で駆動する場合,定格負荷時に比べ,始動時の一次電流は大きいが,始動トルクは小さい。一次電流を低減し,始動トルクを増加させる方法として,巻線形誘導電動機では比例推移の原理を利用し,二次巻線と直列に抵抗を挿入して二次抵抗を増加する方法が用いられている。かご形誘導電動機の場合は二次巻線に抵抗器を接続することができないので,深溝かご形,二重かご形などの回転子構造が用いられる。

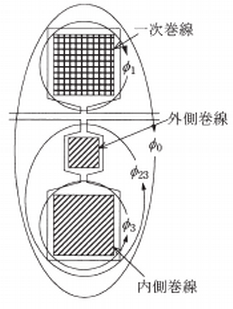

図 1 は二重かご形の回転子構造である。回転子の表面に近い外側巻線は断面積が小さく,巻線抵抗 $r_2$ が大きい。一方,下部の内側巻線は断面積が大きく,巻線抵抗 $r_3$ は $r_2$ に比べて小さい。また,内側巻線にだけ鎖交する磁束 $\phi_3$ が生じるため,外側巻線に比べ,内側巻線の方が漏れインダクタンスが大きい。誘導電動機の滑りを考慮して二次側のインピーダンスを一次換算すると,図 2 の等価回路が得られる。通常の運転時には,滑り $s$ は小さく,${x_3}'$ と比べて ${r_3}'/s$ の等価抵抗が大きくなる。このとき ${x_3}'$ を無視すれば,${r_2}'/s$ と ${r_3}'/s$ との並列接続とみなせる。したがって,${r_2}'$ と ${r_3}'$ との並列抵抗が二次抵抗として働くため,二次銅損を低減して高効率な運転ができる。これに対して,始動時は二次周波数が高くなるため,内側巻線にはほとんど電流が流れず,通常の運転時に比べて二次抵抗が増加したことになり,始動トルクを増加させることができる。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「特殊かご形誘導電動機」

問2 三相変圧器

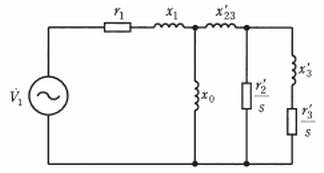

定格容量 100 [kV·A],定格一次電圧 6 600 [V],定格二次電圧 200 [V],定格周波数 50 [Hz] の Y-Δ 結線の三相変圧器がある。この変圧器を定格で使用したときの二次巻線の相電流は,167 [A] である。一次電圧と二次電圧の位相差は $\pi/6$ [rad] である。変圧器の励磁電流には,鉄心の非線形特性のために,高調波成分が含まれる。この内,電源周波数の 3 倍の周波数成分は,三つの相で同相であり,二次巻線で環流する。

この変圧器の二次端子に 2 [Ω] の抵抗器 3 台を星形結線で接続し,一次端子に定格電圧を印加した。変圧器の短絡インピーダンス及び励磁電流を無視したとき,一次電流は,1.75 [A] となる。

この変圧器を同じ定格電圧の 60 [Hz] で使用することはできる。

二次巻線の相電流は次式により求められる。

変圧器の二次端子に 2 [Ω] の抵抗器 3 台を星形結線で接続したとき,二次側の線電流は次式で求められる。

二次側の線電流を一次換算する。

問3 インバータによる電動機の運転

電動機の運転にインバータを用いる場合,次式で表される電動機トルク $T_\text{M}$ と回転角速度との積である電動機出力を満たすインバータ容量が必要である。

\[ T_\text{M}=J\frac{\text{d}\omega_\text{r}}{\text{d}t}+T_\text{L} \]ここで,$J$ は軸系の慣性モーメント,$\omega_\text{r}$ は回転角速度,$T_\text{L}$ は負荷トルクである。右辺の第 1 項は慣性力に抗するトルクであり,一定の負荷トルクが長時間継続するファン,ポンプなどの用途では,この第 1 項のトルク発生は限られた時間の動作となる。したがって,そのような用途では,第 1 項に要する出力に相当する過負荷耐量をもつインバータの選択が経済的なインバータ容量となる。

三相誘導電動機のトルク又は回転速度の制御には主に二つの方法がある。

一つめは,インバータの出力電圧の大きさと周波数とを制御する方法である。電動機の 1 相当たりの等価回路は定常状態にある電動機の特性を表すので,それに与える電圧及び周波数を決めると,ある運動点における平均トルクが求まる。したがって,その電圧及び周波数をインバータで発生することで平均トルクの制御ができることになる。この代表例が $V/f$ 一定制御である。

二つめは,インバータの出力電流をその大きさと位相とを含めて制御する方法である。電動機の一次回路と二次回路とを電圧方程式で記述することによって,電流及び瞬時トルクを求めることができる。ベクトル制御を用いて電流を制御することによって,一次電流に含まれるトルク成分電流と磁束成分電流は個別に制御することができるので,他励直流電動機と同等の良好なトルク特性となる。このとき,二次の鎖交磁束の位置,すなわち磁束軸をとらえる必要がある。その方法として,直接磁束を検出することをしないで,そのときの回転子の位置に滑り角周波数の積分値を加算して磁束軸を求める制御方法が多く用いられている。

問4 アーク加熱

製鋼用アーク炉はアーク加熱の代表的な例であり,商用周波数の三相交流をそのまま用いる交流アーク炉と直流に整流して用いる直流アーク炉とがある。両者共に電圧は数百ボルト程度,電流は数千アンペアから数万アンペア以上のアークを黒鉛電極と被加熱物である鉄くずや還元鉄との間に発生させて過熱・溶解する。大容量の電気負荷であるため,その負荷変動や波形ひずみがフリッカや高調波などの電源障害の発生源となるので,対策が必要な場合がある。

交流アーク炉では,炉用変圧器二次側の電極までの三相回路のリアクタンスが不平衡であるとアーク電圧に高低を生じ,局所的に高温となって炉壁を損傷するため,各相導体の三角配列などによってアーク電圧の不平衡を解消する必要がある。一方,直流アーク炉では,直流母線に流れる電流が作る磁場によってアーク偏向が発生することで,被溶解物の不均一溶解や炉内にホットスポットを生成する原因となり,母線の配置には工夫が必要となる。

両者を電源系統に与える影響で比較すると,アーク発生から消滅までの入力の有効-無効電力特性などから直流アーク炉の方が影響が少なく,同一定格容量の場合,弱小電源系統への接続が比較的容易である。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「電気加熱」

問5 突極形同期機の制動巻線

突極形同期機の回転子の磁極頭部に設けたスロットに銅棒又は黄銅棒を挿入し,かご形誘導電動機の二次巻線のように短絡環によって相互に接続して構成する巻線を制動巻線という。負荷の急変に伴う同期機の過渡運転の状態において回転子の回転速度に動揺が起こると,電源(系統)周波数で決まる同期速度との間に滑りが生じ,この巻線に誘導電動機としてトルクが発生する。このトルクは速度変動を抑える方向に働く。

この巻線は,電機子巻線と界磁巻線の磁路中に介在する低インピーダンス巻線であるため,制動の機能以外に三相不平衡負荷に起因する逆相磁界又は負荷電流のひずみなどに起因する高調波磁界を吸収する効果がある。

問6 フィードバック制御系

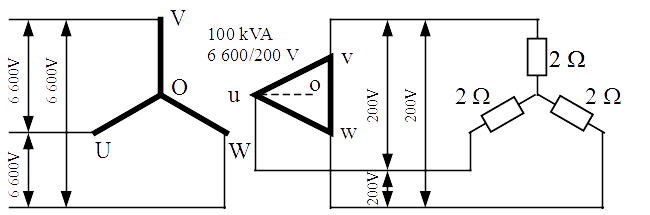

図において,$R(s)$ は目標値,$E(s)$ は偏差,$U(s)$ は操作量,$Y(s)$ は出力を表し,時間信号 $r(t)$,$e(t)$,$u(t)$,$y(t)$ をそれぞれラプラス変換したものである。この制御対象は,不安定な特性をもつ。この制御対象に対して,パラメータ $K_1$,$K_2$,$K_3$ をもつ図の PID 補償器によってフィードバック制御を行う。このとき,PID 補償器の積分時間は $K_1 / K_2$ で与えられる。

$R(s)$ から $Y(s)$ までの閉ループ伝達関数の望ましい極が,-30,-3 ± j4 になるように補償器のパラメータを求めると,$K_1$ = 20.9,$K_2$ = 75,$K_3$ = 3.6 となる。このとき,閉ループ伝達関数は三次系となるが,$R(s)$ から $Y(s)$ までの応答は,-3 ± j4 を代表根とする二次系の応答に近似できる。

$R(s)$ から $Y(s)$ までの閉ループ伝達関数を求める。

\[ E(s)=R(s)-Y(s) \] \[ U(s)=(K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s)E(s) \] \[ Y(s)=\frac{10}{s^2 -4}U(s) \] \[ \frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{10K_3 s^2 + 10K_1 s + 10K_2}{s^3 + 10K_3 s^2 +(10K_1 - 4)s + 10K_2} \]一方,望ましい極が,-30, -3 ± j4 であるときの閉ループ伝達関数を求める。

\[ (s+30)(s+3-\text{j}4)(s+3+\text{j}4)=s^3 + 36s^2 + 205s + 750 \]以上より,補償器のパラメータを求める。

\[ 10K_3=36 \rightarrow K_3=3.6 \] \[ 10K_1-4=205 \rightarrow K_1 = 20.9 \] \[ 10K_2=750 \rightarrow K_2 = 75 \]問7 光源の光性能の表し方

光源の光に関する性能は,全光束,光源効率,配光,光源色,演色性などで表される。

全光束は,光源がすべての方向に放出する放射束のうち,人間の目の感度に基づいて評価した量の総和である。人の明るさ感覚に関係する光源の性能を表す場合に用いられる。

光源効率は,光源が発する全光束を,その光源の消費電力で除した値である。光源の省エネルギー性の評価などに用いられる。

配光は,光源から空間に放射される光度,すなわち,光の強さの分布である。

光源色は,光源から放射される光の色である。白色光源の光が,赤味を帯びているか,青味を帯びているかを表す指標であり,一般に色温度で区分される。

演色性は,光源で照明した種々の物体の色の見えに及ぼす光源の特性である。日本工業規格(JIS)に規定されている演色評価数は,評価しようとする光源で照明したときの色の見えが,基準の光で照明したときの見えにどれだけ近いかで評価される。見えが同じ場合を 100 とし,差が大きくなるに従って小さな値をとる。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「光源の光性能の表し方」

問8 伝送信号の変調方式

音声信号などのアナログ信号,コンピュータからのディジタル信号などの原信号を伝送路に適した波形に変換する操作を変調と呼ぶ。変調を行うには,搬送波と呼ばれる適当な周波数をもつ信号のパラメータの一つ又は複数を,原信号に応じて変化させる。伝送路を通した後,この変調を受けた波形から原信号を取り出す操作を復調と呼ぶ。

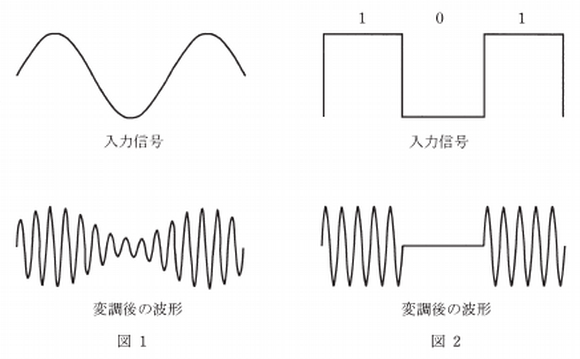

アナログ信号を変調する方式としては,搬送波を変化させるパラメータによって,振幅の変化で変調する振幅変調(AM:Amplitude Modulation),周波数の変化で変調する周波数変調(FM:Frequency Modulation),位相の変化で変調する位相変調(PM:Phase Modulation)などがある。図 1 は,このうち AM を示している。

一方,ディジタル信号を変調する方式としては,ディジタルの符号に応じて搬送波を不連続的に偏移させる(Shift Keying)パラメータによって,振幅偏移変調(ASK:Amplitude Shift Keying),周波数偏移変調(FSK:Frequency Shift Keying),位相偏移変調(PSK:Phase Shift Keying),さらに,振幅変調と位相変調とを組み合わせた方式の一つに直交振幅変調(QAM:Quadrature Amplitude Modulation)がある。図 2 は,このうち ASK を示している。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「伝送信号の変調方式」