平成14年度 第一種 電気主任技術者二次試験 電力・管理

目次

問1 固定子巻線水冷方式

タービン発電機に採用される固定子巻線水冷却方式に関する次の各項目について簡潔に述べよ。

- 水冷却方式を採用する目的と発電機水冷却系統の概要

- 水冷却式発電機に付属される機器と制御装置の概要

- 運転中に冷却水の循環が停止した場合の制御の概要

1. 水冷却方式を採用する目的と発電機水冷却系統の概要

目的は以下の通り。

- 火力発電ユニットの大容量化に伴う単機容量の増大

- 発電機の大型に伴う重量,占有面積,価格などの上昇抑制

- 安全性の向上(水素冷却に比較して,水冷却は管理が容易)

固定子コイル内部につくられた通水路に純水を通して,巻線の発生熱を奪う。温度の上昇した水は,貯水槽を通り冷却器で冷却され,ポンプで再び固定子に送られる。水は純度管理(導電率を管理)が必要なため,純度計により管理され,イオン交換樹脂を通して一定純度を保つようにしている。

2. 水冷却式発電機に付属される機器と制御装置の概要

ポンプ,貯水槽,減圧弁・調整弁,冷却器,フィルタ,イオン交換樹脂および圧力計・温度計,純度計,水位計などの計測監視機器が付属される。

制御装置の概要は以下の通り。

- 固定子コイル温度がある一定以下になるように,冷却水流量の監視制御

- 冷却水の純度を保つため,水処理制御

- 冷却水の水量を確保するため,水位制御

3. 運転中に冷却水の循環が停止した場合の制御の概要

制御の概要は以下の通り。

- 純水が沸騰するまでに運転継続可能な領域まで出力を低下させるランバックを行う。

- 出力を低下しても固定子巻線が規定の温度異常になった場合には発電機をトリップさせる。

- 冷却装置に異常があった場合には,予備系の冷却装置に切り換える。

問2 ポンプ入力遮断試験

揚水発電機の有水試験の一つとしてポンプ入力遮断試験がある。この試験に関する次の項目について簡潔に述べよ。

- 試験の目的

- 入力遮断時の運転状態の変化(ポンプ水量・水流方向の変化,運転領域など)及び水圧管圧力の変化の状況

- 試験において,注意すべき異常状態とそれを避けるための留意事項

1. 試験の目的

全出力で揚水運転中になんらかの原因によってポンプの入力が遮断(発電電動機の電源を遮断)された場合,鉄管およびポンプの水圧,回転速度,発電電動機電圧などが制限値を超えることなくポンプ水車および発電電動機が安全に停止できるかどうかを確かめる。

2. 入力遮断時の運転状態の変化及び水圧管圧力の変化の状況

- 鉄管水圧:入力遮断と同時に若干低下するが,ガイドベーンの動作により水圧は上昇する。このとき水圧は脈動する。

- 吸出し管水圧:入力遮断と同時に上昇し,徐々に低下するが,常に水圧は脈動している状態である。

- ポンプの流量:急激に低下する。

- 水の方向:揚水は低下し,逆流を生ずる。

- 回転速度:回転速度は低下し逆回転となり,ガイドベーンが閉止した段階で回転速度は零となる。

- ガイドベーン:入力遮断と同時に閉まる方向に動作する。

- 電動機電圧:数秒間程度発電機となって電圧は一瞬上昇するが,その後急激に低下する。

- 励磁回路:励磁を急激に弱める方向に動作し,励磁を遮断する。

3. 試験において,注意すべき異常状態とそれを避けるための留意事項

注意すべき異常状態

- 鉄管内の水圧上昇と水の逆流:入力遮断によりガイドベーンを閉鎖する場合,閉鎖速度が速いと管路に激しい水撃作用を生じ,ポンプおよび鉄管に大きな機械的衝撃を与えることがある。

- ガイドベーンあるいは主弁の不動作:ポンプ運転中に電源が遮断されたとき,ガイドベーンあるいは主弁が閉じないと,ポンプ運転からポンプ逆流運転を経て水車運転となり無拘束速度に達し,発電電動機の破損を引き起こすことがある。

注意すべき異常状態を避けるための留意事項

- 最初から全入力遮断となるため,ガイドベーンの閉鎖特性をあらかじめ検討しておく。

- ポンプはガイドベーンを急閉鎖して停止するが,このとき速く閉じすぎると水撃作用が大きく,遅すぎると逆流する水によって主機が逆回転するようになる。竣工時の試験においては,閉鎖時間をあらかじめ計算して見当をつけておく。前回の記録があれば無水試験時に比較しておく。

- 竣工試験時は最初から全出力時の電源遮断を行わず部分出力時の試験を行い,水圧の変化や回転数の変化を見極めてから行う。

- サージタンクあるいは水圧管路を複数台数で共通に使用している場合は,負荷遮断試験と同様に同時遮断試験を行う。

- 入力遮断前の発電電動機・ポンプの回転速度,発電電動機電圧および力率は定格値に保持する。

- サージタンクなど土木構造物の状況を確認しておく。

- 系統に大きな動揺を与えないよう,試験時間や遮断容量を検討しておく。

- 鉄管およびポンプの水圧,回転速度,発電電動機電圧,ガイドベーン開度などについてはオシロ測定を行い,遮断後の過渡現象を記録する。

問3 断路器及び接地開閉器

発変電所に設置される断路器及び発変電所の送電線路側に設置される接地開閉器に関して,次の各項目について,どのような回路条件下で発生する電流遮断現象か,また,その電流遮断の特徴を簡潔に説明せよ。

- 断路器の進み小電流の遮断

- 断路器の母線ループ電流の遮断

- 接地開閉器の電磁誘導電流の遮断

- 接地開閉器の静電誘導電流の遮断

1. 断路器の進み小電流の遮断

一般に遮断器を遮断した後に断路器を回路する現象に相当する。遮断器の両側の断路器が対象になり,どちらも断路器と遮断器の間の浮遊容量が負荷となって,再点弧するものである。

特徴は以下の通り。

- 電流は遮断器の進み小電流遮断と比べて非常に小さく,開極後ただちに遮断して,そのときの電圧値が負荷側に直流電圧として残留する。

- 極間にはこの残留電圧と電源側電圧との差が加わり,開極速度の遅い断路器は,極間が十分な絶縁距離に達するまで,再点弧と消弧を繰り返す。

- 再点弧すると高周波の過渡電圧を発生し,遮断直前のもの(最大で常規対地電圧の 2 ~ 2.8 倍)が最も大きくなる。

2. 断路器の母線ループ電流の遮断

複母線の母線切換に伴うループ電流開閉に伴い,大電流のアークが発生し継続するものである。

特徴は以下の通り。

- 大電流のアークが継続するので,SF6 ガス分解生成物の発生が多い。

- 分解生成物によるガス絶縁性能が低下し,機器の性能を劣化させる。

- 大電流遮断により,接触子の消耗が大きい。

3. 接地開閉器の電磁誘導電流の遮断

架空送電線路の運転を停止するとき,遮断器を開いた後,線路両端の接地開閉器を閉路する。その結果,運転されている隣接回線の磁束により,線路,両端の接地開閉器および大地を通して電磁誘導電流が流れる。運転再開時に接地開閉器を開くが,先行して開く接地開閉器の現象が電磁誘導電流遮断である。

特徴は以下の通り。

- 電磁誘導電流の大きさは,隣接する運転中の回線に流れる電流の 10 % 以下である。

- 電磁誘導回復電圧は,数百 V/km 以下となる。

4. 接地開閉器の静電誘導電流の遮断

電磁誘導電流を先行遮断した後,回路間の浮遊容量を通して,残った接地開閉器に進み小電流が流れる。この電流を接地開閉器が遮断する現象を静電誘導電流遮断という。

特徴は以下の通り。

- 遮断後の極間には,回線間および当該回線の対地容量で分圧された回復電圧が加わる。

- 遮断電流は数十 A 以下,回復電圧は数十 kV 程度である。

問4 発電設備を連系した高圧配電線

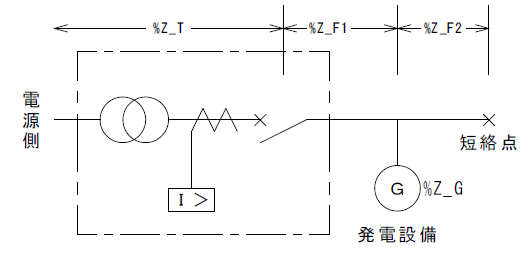

図に示すような高圧配電線に発電設備を連系した。このとき,配電線への逆潮流はなかった。連系後,配電線の末端で二相短絡事故が発生したが,配電用変電所で過電流計電気が動作せず,配電線用遮断器が開放しなかった。これについて,以下の問に答えよ。

ただし,計算諸元は次のとおりとする。また,発電設備のインピーダンス及び配電用変電所から電源側をみたインピーダンスは,それぞれ正相インピーダンスと逆相インピーダンスが等しいものとする。

- 発電設備定格出力:2000 [kV・A]

- 発電設備のインピーダンス:%Z_G = 30 [%](自己容量基準)

- 変電所送出電圧:6600 [V]

- 配電線のインピーダンス

変電所出口から発電設備連系点まで:%Z_F1 = 50 [%](10 [MV・A] 基準)

発電設備連系点から短絡点まで:%Z_F2 = 40 [%](10 [MV・A] 基準) - 配電用変電所から電源側をみたインピーダンス:%Z_T = 8 [%](10 [MV・A] 基準)

- 過電流リレーの整定値:700 [%]

- 過電流リレーの整定値は,発電設備の連系前では正しい整定値であったことを説明せよ。

- この二相短絡事故が発生した時に,配電用変電所から供給される短絡電流を求めよ。

- 発電設備の連系後,変電所の過電流リレーが動作するようにするためには,発電設備側に限流リアクトルを設置する必要がある。このリアクトルの必要最小容量を 10 [MV・A] 基準の % インピーダンスとして求めよ。

準備中

問5 架空送電線路の電線(裸電線)が樹木と接近しているとき

準備中

問6 電力不足確率

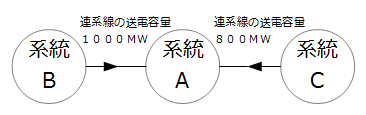

図のように A,B 及び C の三つの電力系統が連系線で接続されている。各電力系統の全発電設備容量は,系統 A が 40 000 [MW],系統 B が 31 000 [MW],系統 C が 30 000 [MW] であり,また,連系線の送電容量はそれぞれ系統 A と系統 B 間が 1 000 [MW],系統 A と系統 C 間が 800 [MW] である。

各系統における発電設備が補修や事故等で停止する出力の停止確率の累積値は表のとおりである。

以上の条件から,次の問に答えよ。ただし,問中の「電力不足確率」(LOLP : Loss of Load Probability)とは,ある一定の条件において,供給力が需要に対して不足する確率をいう。(確率計算の答は,小数点以下 4 けたとする。)

- 系統 A,系統 B 及び系統 C がそれぞれ 37 100 [MW],26 200 [MW],27 800 [MW] の需要に対して運用されているとき,各系統がお互いに電力融通をしない場合,系統 A,系統 B 及び系統 C のそれぞれの電力不足確率を求めよ。

- 系統 A,系統 B 及び系統 C の需要が上記 1. と同じ条件のとき,系統 A が系統 B 及び系統 C から受けられる最大の融通電力 [MW] はそれぞれいくらか。ただし,系統 B 及び系統 C はそれぞれ供給予備力を 1 500 [MW] 確保したうえで融通するものとする。

- 系統 A は系統 B 及び系統 C から融通を受けようとしたが,系統 A と系統 C 間の連系線が停止していたため,系統 B のみから融通を受けることとした。上記 1. と同じ需要の状態で系統 A が系統 B から 700 [MW] だけ融通を受ける場合の系統 A の電力不足確率を求めよ。ただし,系統 B は供給予備力を 1 500 [MW] 確保したうえで融通を行うものとし,自系統内の余力が融通電力を下回る場合は,融通は行わないものとする。(余力 = 供給力 - 需要 - 供給予備力))

| 停止出力 P [MW] | 系統 A | 系統 B | 系統 C |

|---|---|---|---|

| 0 ≤ P | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

| 500 ≤ P | 0.7400 | 0.8200 | 0.7900 |

| 1000 ≤ P | 0.4800 | 0.7300 | 0.6100 |

| 1500 ≤ P | 0.2200 | 0.6200 | 0.3900 |

| 2000 ≤ P | 0.1000 | 0.4900 | 0.2500 |

| 2500 ≤ P | 0.0710 | 0.3300 | 0.1500 |

| 3000 ≤ P | 0.0480 | 0.2000 | 0.0870 |

| 3500 ≤ P | 0.0300 | 0.1100 | 0.0620 |

| 4000 ≤ P | 0.0140 | 0.0710 | 0.0510 |

| 4500 ≤ P | 0.0070 | 0.0500 | 0.0310 |

| 5000 ≤ P | 0.0040 | 0.0450 | 0.0200 |

準備中