平成19年度 第二種 電気主任技術者二次試験 電力・管理

目次

問1 三相完全短絡

準備中

問2 2 台の変圧器の並行運転

準備中

問3 フェランチ効果

送電系統において,負荷が非常に軽い夜間のような状況で,受電端の電圧が送電端の電圧よりも高くなる現象が観測される。その理由をベクトル図を用いて説明するとともに,この現象について原因を二つ挙げ,その対策を述べよ。

受電端電圧上昇の理由

負荷の力率は,負荷が大きいときは遅れ力率であるから,電流は電圧より位相が遅れている。

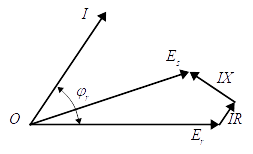

下図のように,遅れ電流が送電線や変圧器の抵抗 $R$ およびリアクタンス $X$ 中を通ると,受電端電圧 $E_\text{r}$ は送電端電圧 $E_\text{s}$ より低くなる。

一方,負荷が非常に非常に小さい場合,もしくは無負荷の場合には線路の充電電流の影響が大きくなり,電流は進み電流となり,受電端電圧 $E_\text{r}$ は送電端電圧 $E_\text{s}$ よりも高くなる。この現象をフェランチ効果(Ferranti effect)という。

フェランチ効果(Ferranti effect)

軽負荷時に進相コンデンサやケーブルの静電容量により負荷電流が進み位相となり,送電端電圧より受電端電圧が上昇する現象。

(参考)フェランチ効果の発見

フェランチ効果は,その発見者であるセバスチャン・フェランチにちなんで名づけられた。フェランチは,1890 年にデプトフォード発電所を建設する際,負荷を切り離したり,繋いだりする機能試験を行っているとき,送電線の電圧が上昇することを発見した。

原因

- 軽負荷時に長距離架空送電線や地中送電ケーブル線路を運転することにより,進み電流が流れて受電端電圧が上昇する。

- 軽負荷時に需要家の電力用コンデンサが投入されていることで,進み電流が流れて受電端電圧が上昇する。

(参考)需要家の受電設備に設置される進相コンデンサ

高圧需要家の受電設備に設置される進相コンデンサは,一般に遅れ力率である負荷に対し,受電点において力率を改善することを目的に設置されており,配電系統全体の力率改善に大きく貢献してきた。

しかし,進相コンデンサ容量が契約電力に対して過剰である場合が多いことや,軽負荷時に接続されたままであることが多いことから,軽負荷時には過剰な進み電流を発生させている。さらに現在は,ほとんどの高圧需要家に進相用コンデンサが設置されていることから,過度な進み電流により高圧配電系統が進み力率となっている。

対策

- 軽負荷時には,並行回線または使用していない送電線の充電を停止する。

- 需要家の電力用コンデンサの開放を要求する。

実際の電力系統では,ケーブルと大地の間にリアクトルを接続し,ケーブルの静電容量を補償する(等価的に小さくする)対策がとられることもある。

問4 分散型電源

準備中

問5 三相変圧器の絶縁耐力試験

絶縁耐力試験を行う場合の注意事項を述べよ。

JEAC 5001-2012『発変電規程(電気技術規程発変電編)』絶縁耐力試験を行う場合の注意事項として,以下のように記載されている。

- 試験前に,その回路が絶縁されていることを絶縁抵抗計で確認し,また,試験後にも絶縁に異常がないことを絶縁抵抗計で確認する。

- 試験電圧は,商用周波数のなるべく正弦波に近い交流電圧を用いる。

- 試験電圧は急激に上昇させず,徐々に規定電圧まで上昇させることが望ましい。

- 試験中は,試験電圧確認用の電圧計の指針に注意し,常に一定の試験電圧が加えられるように調整する。

- 試験後は,必ず被試験回路を接地して充電電流を放電させる。

問6 短絡容量の増大

- 送電系統の設備,運用面からみて,電力系統の短絡容量が増大する主な原因を述べよ。

- 短絡容量の増大により生じる問題を述べよ。

- わが国で一般的に行われている,特別高圧需要設備における短絡容量の増大に対する対策を述べよ。

- 電力系統の拡大に伴い短絡容量は増大する。それは,需要の増加に合わせて電源が増強されること,供給信頼度を向上させるために送電線をループ接続したり,複数台の変圧器を並列運転することにより,低インピーダンスとなるためである。

- 短絡容量増大による問題点

- 遮断器の遮断容量が増加する。

- 遮断器,断路器,母線,送電線路など短絡・地絡電流による電磁機械的強度と,架空地線,接地線など地絡電流による熱的強度の確保が必要となる。

- 中性点直接接地系統においては,地絡電流も増加するので,近傍の通信線への電磁誘導電圧が増加する。

- 短絡容量増大に対する対策

- 送電線路の電圧階級を高くして,既設系統を分離する。

- 発電機や変圧器に高インピーダンス機器を採用する。

- 限流リアクトルを採用する。

- 直流連系による交流系統の分割を行う。

- 変電所の母線分割などによる系統構成の変更を行う。