【要点ノート】照明

はじめに

エネルギー管理士試験 電気分野 専門区分の課目Ⅳ 電力応用の問題15 照明について解説を行う。なお,課目Ⅳ 電力応用では,問題13 電気加熱,問題14 電気化学,問題15 照明,問題16 空気調和より 2 問題を選択する。

照明の基礎

温度放射とルミネセンス

温度放射

黒体の温度放射の法則

熱放射エネルギーの法則には,ステファン・ボルツマンの法則(放射エネルギーは,絶対温度の 4 乗に比例する。),ウィーンの変位則(最大エネルギーを放射する波長は,絶対温度に反比例する。)がある。

ステファン・ボルツマンの法則によれば,全放射エネルギー密度 $W$ は絶対温度 $T$ の 4 乗に比例する。($\sigma$:ステファン・ボルツマン定数,$\epsilon$:全放射率)

\[ W=\epsilon \sigma T^4 \]ルミネセンス

ルミネセンス(luminescence)とは,物質が電磁波の照射や電場の印加,電子の衝突などによってエネルギーを受け取って励起し,低いエネルギー状態の分布数に対する高いエネルギー状態の分布数の比が熱平衡状態のときと比較して大きい状態にされたときに起きる自然放出による発光現象およびその光を指す。

ルミネセンスの種類

ルミネセンスの種類には,放電発光,ホトルミネセンス,カソードルミネセンス,エレクトロルミネセンス(電解発光),化学ルミネセンスがある。

- 放電発光

- 放電発光は,放電中で励起原子や分子が作られ,その遷移に伴い発光する現象であり,各種放電ランプがこれに当たる。

- フォトルミネセンス

- フォトルミネセンス(Photoluminescence : PL)は,ある種類の物質に光を照射した際に,照射光とは別の光を放出することであり,その物質中の電子が照射光で励起され,そのエネルギーを放出する際に光を放出する現象である。蛍光ランプなどの蛍光灯がこれにあたる。

- カソードルミネセンス

- カソードルミネセンス(Cathodoluminescence : CL)は,励起に電子線を用いた場合の発光で,CRT の蛍光体がこれに当たる。

- エレクトロルミネセンス(電界発光)

- エレクトロルミネセンス(Electroluminescence : EL)は,物質に直接電極を付けて電界を印加して発光させる現象であり,真性 EL や発光ダイオードなどがこれに当たる。注入形 EL と真性 EL とに区別される。

- 注入形 EL

- 注入形 EL は,電界を印加することによって電子及び正孔を注入し,その再結合過程で発光する現象である。

- 真性 EL

- 真性 EL は,蛍光体を分散させた薄い誘電体をサンドイッチ状に挟んだ電極両端に電圧を印加することによって発光する現象である。

- 化学ルミネセンス

- 化学ルミネセンスは,化学反応により励起状態を形成し発光させるものであり,身近なものではホタルの光やケミカルライトがある。

光源・点灯回路・照明器具

光源の種類と特徴

照明用に使用される光源の種類と特徴は,下表のとおりである。

| 種類 | 特徴 | 発光効率 [lm/W] |

|---|---|---|

| 白熱電球 |

|

10 ~ 20 |

| ハロゲンランプ |

|

20 |

| キセノンランプ |

|

25 ~ 35 |

| 蛍光ランプ |

|

65 ~ 85 |

| 水銀ランプ |

|

40 ~ 60 |

| メタルハライドランプ |

|

60 ~ 80 |

| ナトリウム灯 |

|

110 ~ 130 |

ランプ効率と演色性

分光特性

分光特性とは,光源の放射の強さの波長的な広がり(分布)を示したもので,これによって色温度や平均演色評価数が決まる。

色温度とはランプの光色を表す数値であり,単位には [K] が使用される。色温度が低いとオレンジがかった暖かみのある色となり,高くなるにつれて白っぽくなり,さらに高くなると青みがかった涼しげな色となる。

LED ランプにも様々な発光色のものがあり,昼光色や昼白色のものだけでなく,相関色温度が低いことが特徴の電球色のランプも製品化されている。

| 種類 | 色温度 [K] |

|---|---|

| 昼光色蛍光ランプ | 6,700 |

| キセノンランプ | 6,000 |

| 電球形 LED ランプ(昼白色) | 5,000 |

| 白熱電球 | 2,850 |

| 電球形 LED ランプ(電球色) | 2,700 |

| 高圧ナトリウムランプ | 2,100 |

照明された物の色の見え方を演色性という。物を太陽光で見たときと,ナトリウム灯で照明されたときでは見え方が異なるが,どの程度基準光源で照明したときの色に近いかを数量的に表したものが平均演色評価数 $R_a$ である。平均演色評価数 $R_a$ は,光源の演色性の良さを表す数値で 100 に近いほど演色性が良いことを示している。

| 種類 | 平均演色評価数 |

|---|---|

| 白熱電球 | 100 |

| 一般の蛍光ランプ | 63 |

| 高周波点灯専用蛍光ランプ | 88 |

| 高圧ナトリウムランプ | 25 |

白熱電球とハロゲン電球

白熱電球

近年,国内において白熱電球の生産が大きく低減し,使用が控えられるようになったことの背景となる理由は。

- ランプ効率が低く省エネに反する。

- 有害物質の水銀を使用している。

- フィラメント材料であるタングステンの入手が困難となった。

正解は,1. である。

ハロゲン電球

蛍光ランプ

身近な照明器具の中で,蛍光ランプは代表的なものである。

蛍光ランプのガラス管の中には放電を少なくするために水銀蒸気とアルゴンガスが封入されている。フィラメントに高い電圧の電流が流れると,フィラメントは管内に電子を放出し,放電する。このとき電子は水銀原子と衝突し,紫外線が発生する。紫外線は管の内側に塗ってある蛍光物質に当たり,蛍光ランプは発光する。

蛍光ランプの点灯方式

蛍光ランプは,電極に高い電圧を加え放電させるが,この高い電圧を発生する仕組みによって,グロースタータ(点灯管)式と点灯管を使わないラビットスタート式がある。

グロースタータ式

電圧を安定させる安定器(チョークコイル)と点灯するときに働くグロースタータ,および雑音防止のコンデンサと蛍光ランプによって構成されている。

蛍光ランプのスイッチを入れると,グロースタータに放電が起こり,その高温で可動電極(バイメタル)が曲がってスイッチが閉じられ,蛍光管に高電圧の電流が流れる。このとき,フィラメントが加熱され,管中の水銀が気化する。グロースタータにはコンデンサが内蔵されているものと外にあるものがある。

ラビットスタータ式

グロースタータ式が予備始動するのと比較して即時点灯式と呼ばれており,グロースタータ式の器具より早く点灯する。

蛍光ランプの点灯回路に電極加熱回路と補助始動装置を置き,その上,管の内面に透明の導電膜が塗ってある。安定器は,磁気漏れ単巻変圧器が使用されており,電極部に高い電圧を印加する昇圧部と点灯中フィラメントを加熱し続ける降圧部がある。

特に最近,照明用光源である蛍光灯ランプが LED に置き換えられている理由は。

- 蛍光ランプのガラス管材料にはカドミウムが含まれている。

- 蛍光ランプの方が LED より発光効率は高いが寿命が短い。

- LED の方が蛍光ランプより発光効率が高い。

正解は,3. である。

一般家庭で使用されているダウンライトの光源を,白熱電球(60 W,寿命 1 000 時間)から電球形蛍光ランプ(12 W,寿命 6 000 時間)に交換した。交換するランプ(電球)の価格を含めた 3 年間のコストを比較すると,電球形蛍光ランプは白熱電球の 38 [%] となる。

ただし,1 年間の点灯時間が 2 000 時間で電気代が 23 円/(kW·h),白熱電球 1 個の価格を 150 円,蛍光ランプ 1 台の価格を 1 800 円とする。

白熱電球の寿命は 1 000 時間であり,3 年間の点灯時間 6 000 時間では 6 個必要。白熱電球の価格と電気代は,次式で求められる。

電球形蛍光ランプの寿命は 6 000 時間であり,3 年間の点灯時間 6 000 時間では 1 個必要。電球形蛍光ランプの価格と電気代は,次式で求められる。

コストを比較すると,次式の通り 38 [%]

LED 照明器具

照明用の光源として利用される LED は,発光ダイオードと呼ばれる半導体の一種である。

LED ランプは,一般用照明用の光源として着実に市場に浸透しており[1],従来光源の蛍光ランプと比べて大きな利点は,発光効率が高く,寿命も長いことである。青色 LED と蛍光体の組み合わせに方式による 120 lm/W の白色 LED ランプを考えた場合,消費電力の約 35 [%] が光に変換されている。最近の電球形 LED ランプは,放熱構造が簡素化してきているが,これは主に LED の熱損失の低下によるものである。

LED 素子そのものは直流で動作するものなので,商用電源に接続して使われる LED ランプは点灯用回路を内蔵しており,回路方式には定電流タイプのスイッチング電源が多く採用されている。

最近の LED 照明器具では,調光だけでなく調色も行えるものが多く市場に出回っている。一般的には,相関色温度 2 800 [K] 程度の電球色から 5 000 ~ 6 500 K 程度の白色域までの混光をリモコンなどの操作によって簡単に制御することが可能である。

光色は人の好みもあるが,低照度の場合は一般的に相関色温度の低い光が好まれる傾向にある。また,人の睡眠ホルモンの分泌に照明光が影響することが明らかになっており,青色の成分が多く含まれる光の方が,睡眠ホルモンの分泌抑制効果が大きいとされている。このような生理的な理由から,就寝前の光は相関色温度を下げることが望ましいと考えられる。

照明用の白色 LED の発光効率

照明用の白色 LED(発光ダイオード)の発光効率は,最近著しく向上している。

白色 LED では,ピーク波長が 460 nm 前後となるように発光層の材料として InGaN を用いた青色 LED と,その青色光の一部を励起エネルギーとして利用する YAG 蛍光体とを組み合わせるものが一般的に広く使われている。

照明用の光源のエネルギー性能を示す指標として,一般にランプ効率が用いられる。ランプ効率とは,光源の全光束を消費電力で除した値のことであり,lm/W の単位で表される。光源をランプ効率の低いものから高いものへ置き換えることによって省エネルギー効果が得られる。

光に変換されなかった電力は熱として捨てられることになる。ランプ効率が 20 lm/W 程度に過ぎないハロゲン電球などでは,消費電力の大部分が熱となって捨てられていることになるが,最近の白色 LED ではランプ効率が 170 lm/W 程度のものが実現されており,このレベルのランプ効率の白色 LED の発熱量は消費電力の半分程度に相当する熱量である。

HID ランプ

HID ランプは,店舗,高天井施設や屋外などの照明に使われる。

HID ランプについて正しい記述は。

- 高圧ナトリウムランプは,低圧ナトリウムランプと異なり演色性が高く,Ra は 80 程度である。

- 高圧ナトリウムランプは,LED と比較して発光効率が高く有害物質の水銀を含まない。

- セラミックメタルハライドランプは,Ra が 80 を超える高演色なランプである。

正解は,3. である。

有機 EL

一般照明用の光源として,最近では新たに有機 EL(エレクトロ・ルミネッセンス)パネルも注目されている。この光源は一般的にガラスや透明樹脂基板上に電極材料や発光材料などが蒸着等の工法で成形され,完成したパネルの厚みも数 mm 程度と非常に薄い面光源である。面光源は高輝度点光源と比較してグレアを抑えられるという特徴がある。いま,一辺の長さが 12 cm の正方形の発光部を持つ有機 EL パネルを片側面発光の均等拡散面光源と仮定し,4 000 cd/m2 の輝度で点灯しているとすると,全光束はおよそ 180 [lm] となる。なお,現在のところ実用化された多くの有機 EL パネルの発光効率は,一般的な LED より低く,100 lm/W には到達していない。

光源の始動特性

光源のスイッチをオンにしてから,光源の発光が定常的に安定するまでの時間で表す。電球ではほぼ瞬間的に安定するが,HID ランプ(高輝度放電ランプの略称で,水銀ランプ,メタルハライドランプ,高圧ナトリウムランプを指す)では数分を要する。蛍光灯ではグロースタータ方式で 1 ~ 2 秒程度かかる。

照明器具の定義

LED 照明器具について正しい記述は。

- LED 照明器具は発熱するが,その発熱源は LED 素子ではなく点灯制御装置(点灯回路)である。

- 一般に,LED 照明器具は交流電源からの電力供給を受け,点灯制御装置(点灯回路)を介して LED 素子が直流で動作する。

- 40 W 蛍光ランプ置き換え相当の直管 LED ランプの口金は使用者の利便性を考慮し,蛍光ランプと同一の G13 口金のみを使うように規格統一された。

正解は,2. である。

照明計算と設計

人々の作業領域又は活動領域における照度及びその分布は,その諸活動を,安全,容易,かつ,快適に行うための主要因である。照明計算を行い,適切な照明を選定・配置することが必要である。

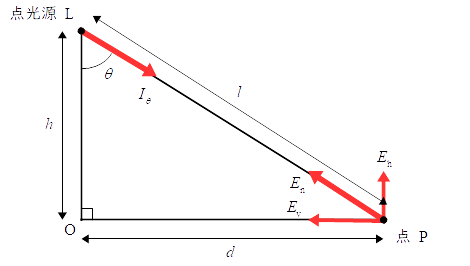

点光源と照度

光源が点光源の場合には,距離の逆 2 乗の法則を用いて照度を求める。

1 つの点光源 L による,ある面上の点 P における水平面照度 $E_\text{h}$ [lx] は,次式で求められる。

\[ E_\text{h}=\frac{I_\theta}{l^2}\times\cos\theta \]ただし,$I_\theta$ は $\theta$ 方向の光度 [cd],$l$ は光源からその点までの距離 [m],$\theta$ は入射角である。

また,上図より,法線照度 $E_\text{n}$ [lx],水平面照度 $E_\text{h}$ [lx],鉛直面照度 $E_\text{v}$ [lx] は次式となる。

円形テーブルの平均照度

光束発散度と輝度

灯具 1 灯当たりの光束を $F$ [lm],光源の個数を $N$ [個],照明率を $U$,保守率を $M$,部屋の被照面積を $S$ [m²] とすると,部屋の平均照度 $E$ [lx] は次式で表される。

\[ E=\frac{FNUM}{S} \]照明率

照明率とは,照明施設の基準面に入射する光束の,その施設に取り付けられた個々のランプの全光束の総和に対する比(JIS Z 8113「照明用語」)のことである。対象室が,照明の光源から発せられた光をどれだけ照明対象に届けられるかを表す。使用する照明器具の配光特性や効率によって影響を受け,また,対象とする部屋の室指数が大きいほど高く,内装材の反射率が高いほど高くなる。

保守率

保守率とは,照明施設をある一定の期間使用した後の作業面上の平均照度の,その施設の新設時に同じ条件で測定した平均照度に対する比のことである。

間口 15 m,奥行き 10 m,高さ 2.5 m の部屋の照明に全般照明方式が採用されている。使用されている照明器具の種類は「直管形蛍光ランプ × 2 灯用」器具で,器具台数は 40 台である。蛍光ランプの仕様は,1 灯当たりの全光束が 3 450 lm,定格電力が 36 W,点灯回路も含めた総合効率が 87 lm/W であり,蛍光ランプと点灯回路を合計した電力が器具の消費電力となるものとする。また,器具の照明率は 0.60,保守率は 0.70 である。

光束法を用い,保守率を考慮したこの部屋の平均照度を試算せよ。

灯具 1 灯当たりの光束 $F$ は 3 450 × 2 [lm],光源の個数 $N$ は 40 [個],照明率 $U$ は 0.60,保守率 $M$ は 0.70,部屋の被照面積 $S$ は間口 15 m × 奥行き 10 m = 150 [m2] であり,部屋の平均照度 $E$ [lx] は,次式で求められる。

\[ E=\frac{FNUM}{S}=\frac{3450\times2\times40\times0.60\times0.70}{15\times10}=772.8 \text{ [lx]} \]室指数

照明率表から照明率を求めるには,室内の反射係数のほかに,室指数 $K$ を知ることが必要であり,次式により求められる。ただし,間口を $X$ [m],奥行を $Y$ [m],高さを $H$ [m](作業面から光源(照明器具)までの高さ)とする。

\[ K=\frac{X\times Y}{(X+Y)H} \]一般に天井が低い場合または間口,奥行が広い場合は室指数が大きく,天井が高い場合または間口,奥行が狭い場合は室指数が小さくなる。

タスク・アンビエント照明

室内の照明設備において,「作業を行う領域には所要の照度を与え,その他の領域には,これより低い照度を与える照明方式」をタスク・アンビエント照明 (Task and Ambient Lightning) という。この照明方式は,工場や業務用ビルの事務室など広い空間での省エネルギーに有効である。

(参考)労働安全衛生規則

労働安全衛生規則 第604条(照明)では,作業面の照度は次のように定められている。

労働安全衛生規則 第604条 照明

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

| 作業の区分 | 基準 |

|---|---|

| 精密な作業 | 300 ルクス以上 |

| 普通の作業 | 150 ルクス以上 |

| 粗な作業 | 70 ルクス以上 |

(参考)JIS Z 9110 : 2010 照明基準総則

JIS Z 9110 は,主に人工照明によって,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるための照明設計基準及び照明要件の総則について規定されている。

作業領域又は活動領域における推奨照度を下表に示す。推奨照度は,基準面の平均照度である。基準面は,水平面,鉛直面,傾斜した面,曲面などである。基準面を特定できない場合には,床上 0.8 m(机上視作業),床上 0.4 m(座業),又は床若しくは地面のいずれかを基準面と仮定する。

| 領域,作業又は活動の種類 | 照度 [lx] |

|---|---|

| ごく粗い視作業,短い訪問,倉庫 | 100 |

| 作業のために連続的に使用しない所 | 150 |

| 粗い視作業,継続的に作業する部屋(最低) | 200 |

| やや粗い視作業 | 300 |

| 普通の視作業 | 500 |

| やや精密な視作業 | 750 |

| 精密な視作業 | 1 000 |

| 非常に精密な視作業 | 1 500 |

| 超精密な視作業 | 2 000 |

| 領域,作業又は活動の種類 | 照度 [lx] |

|---|---|

| 非常に粗い短時間作業 | 10 |

| 非常に粗い作業(例:大きな貨物を手早く動かすなどの作業) | 20 |

| 粗い作業(例:連続的に行われる大きな物,危険物の取扱い作業など) | 50 |

| 正確な作業(例:工具を使う作業,大工仕事など) | 100 |

| 細かい作業(例:電気・機械設備などの作業) | 200 |

可視光線

人の目で明るさと感じられる波長は 380 ~ 760 nm であり,黄緑色の 555 nm で最も明るく感じられる。

周波数を $f$ [Hz],光速を $c$ [m/s]とすると,可視光の波長 $\lambda$ [m] は,次式で与えられる。

\[ \lambda=\frac{c}{f} \]照明器具の保守・運用

照明器具の保守・運用

光源の寿命

光源の寿命とは,光源が点灯しなくなるか,または全光束が規定した値(初点灯の値に対するパーセントで決まる)に減少する時間をいう。LED の場合,JIS C 8155:2010「一般照明用 LED モジュール - 性能要求事項」で定義している寿命は,全光束が初期値の 70 [%] に下がるまでの総点灯時間,又は点灯しなくなるまでの総点灯時間のいずれか短い時間である。

白色 LED ランプの有効寿命

照明用の光源には寿命があり,点灯を維持できなくなる絶対寿命と,光束値が初期の値から一定値(蛍光ランプ及び LED ランプは初期値の 70 % の値)まで低下した時点を指す有効寿命の 2 つの考え方がある。一般照明用蛍光ランプの絶対寿命は多くの場合,電極の寿命で決まるが,白色 LED ランプの有効寿命は使用材料の劣化に依存する。

屋内外照明とグレア評価

グレアとは,視野内の非常に輝度の高い光源などによって,不快に感じたり,物が見えにくくなったりする感覚のことである。専門的には前者を不快グレアと呼び,後者を減能グレアと呼ぶが,不快グレアは一般的にまぶしさと呼ばれることが多い。

グレアは,照明分野では古くから研究が行われており,実際の照明設計においても配慮すべき重要な因子であるが,LED 照明の普及により,これまで以上に注目を浴びるようになった。

屋内統一グレア評価値 $UGR$

一般的に屋内照明のグレアは,不快グレアを対象とし,指標は屋内統一グレア評価値[1] $UGR$(Unified Glare Rating)を用いる。通常 $UGR$ は,照明設計ソフトウェアを用いて,照明器具の配光データ,照明器具を設置する環境の情報(大きさ,内装の反射率,視点の高さ,位置)を設定して求められる。$UGR$ を求めるときは視線を照明環境の床面と水平にすることが前提であるため,計算された $UGR$ は周辺視野における不快グレアの程度を表すことになる。計算方法は国際照明委員会 CIE から出版されている技術報告書に記載されており,計算式は次式のように表される。

\[ UGR=8\log (\frac{0.25}{L_\text{b}}\Sigma\frac{L^2 \omega}{p^2}) \]ここでの $L$ と $\omega$ は観察者の目の位置に対する各照明器具の器具発光面の輝度と立体角,$p$ は各照明器具の視線の隔たりに対する Guth の位置指数,$L_\text{b}$ は背景輝度である。位置指数とは照明器具の位置による不快グレアの影響度の重み付けを示す数値で,値が大きいほど不快グレアへの影響が小さいという意味になる。

算出した値は,次表を用いて,対象となる照明下の不快グレアの程度を求める。

| $UGR$ | 不快グレアの程度 |

|---|---|

| 31 | ひど過ぎる |

| 28 | ひど過ぎると感じ始める |

| 25 | 不快である |

| 22 | 不快に感じ始める |

| 19 | 気になる |

| 16 | 気になり始める |

| 13 | 感じられる |

| 10 | 感じ始める |

| 7 | 感じられない |

省エネルギーを考慮した照明の手法に関して正しい記述は。

- 窓面からの昼光を利用する際には,執務者がグレアを感じないように注意する必要がある。

- タスク・アンビエント照明では,タスク照明とアンビエント照明の器具の発光面輝度を統一する必要がある。

- LED 照明器具では,演色性が高いほど発光効率も高くなり快適性と省エネ性が両立できる。

正解は,1. である。

- 屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating, UGR)は,1995年に国際照明委員会(CIE)が屋内照明施設のために規程した不快グレア評価方法に基づく値である。

屋外グレア評価値 $GR$

屋外照明のグレアも,屋内照明同様,不快グレアを対象とすると,指標は屋外グレア評価値[1] $GR$(Glare Rating)が用いられる。$GR$ は,設定視野方向を俯角 2 ° としたときに目に入る等価光幕輝度を入力パラメータとして算出され,値は $UGR$ 同様,照明設計ソフトウェアを用いて求められる。計算式を次式に示す。

\[ GR = 27 + 24 \log(\frac{L_\text{v1}}{L_\text{ve}^{0.9}}) \]ここでの $L_\text{v1}$ は観察者の位置での個々の照明器具によって生じる等価光幕輝度の合計,$L_\text{ve}$ は環境の等価光幕輝度である。強い光が目に入ると光は眼球内で散乱して,視野内に一種の光幕が生じたようになるが,この時の光幕に相当する輝度のことを等価光幕輝度と呼ぶ。算出した値は次表に示す対応表を用いて,対象となる照明下の不快グレアの程度を求める。

| $GR$ | 不快グレアの程度 |

|---|---|

| 90 | 耐えられない |

| 70 | 邪魔になる |

| 50 | 許容できる限界 |

| 30 | あまり気にならない |

| 10 | 気にならない |

- 屋外グレア評価値(Glare Rating, GR)は,1994 年に国際照明委員会(CIE)が屋外スポーツ及び広場照明施設のために規程した不快グレア評価方法に基づく値である。

照明方式と配光曲線

配光特性

配光特性とは,光源から発散する光の方向による強度変化の状態を示したもの(光度の指向性)をいう。

参考文献

- JIS Z 9110 : 2010,「照明基準総則」(General rules of recommended light levels)

- JIS Z 9128 : 2010,「屋外作業場の照明基準」(Lighting of outdoor work places)

- 稲見 辰夫,稲見 雅彦 著,「図解でわかる 電気回路のしくみ」,日本実業出版社,2005年1月20日 初版発行

- 東 洋邦(東芝ライテック(株)),「屋内外照明とグレア評価」

- Panasonic「平均照度の計算法」

- Panasonic「直接照度の計算法」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「室内照明設計」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「照明器具」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「安定器」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「照度制御システム」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「光源の種類と特徴」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「光源の光性能の表し方」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「照度,光度,輝度」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「放射と光」