令和2年度 第2回 線路及び設備管理

問1

(1) 光ファイバ伝送システムの仕組み

光ファイバ伝送システムは,一般に,光送信器,光ファイバ伝送路(中継器を含む。)及び光受信器から構成されている。

光送信器における通信用光源としては,一般に,半導体レーザ(LD)が用いられており,LD のうち分布帰還(DFB)型は,内部に回折格子を作り込むことにより単一のモードで発振し,発振光は波長分散の影響を受けにくいため,長距離・高速伝送に適している。

強度変調-直接検波(IM-DD : Intensity Modulation-Direct Detection)方式を用いた長距離光通信システムでは,一般に,LD の直後に強度変調用光変調器を配置した外部変調方式といわれる変調方式が採用されており 40 Gbit/s の高速伝送が可能である。

外部変調方式では,LD の一定波長の出力を光変調器により高速変調するため,LD への印加電流を変化させて高速変調する方式において生ずる,発振波長が変動するチャーピングをなくすことができ,光スペクトラムの広がりを抑えることができる。

光ファイバ伝送路では,一般に,シングルモード光ファイバが用いられる。また,光ファイバ伝送路においては,光ファイバ中を伝搬して減衰した光をそのまま増幅できるエルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA)を挿入する方法がある。EDFA には,光ファイバのコアにエルビウムを添加したものが用いられており,この光ファイバに励起光を入射すると光増幅作用により,一般に,20 dB ~ 30 dB の利得が得られる。

電気通信システム 対策ノート「光通信用素子」参照

(2) 光アクセス網の形態,光アクセス網に用いられる伝送技術など

(ⅰ) アクセス網の形態

- 設備センタとユーザ間を光ファイバを用いて 1 対 1 で接続する方式は SS 方式といわれ,ユーザ数が多くなるほど PDS 方式と比較して 1 ユーザ当たりの設備コストが低くなる。(誤)

- 設備センタとユーザ間に設置される多重化装置において,複数のユーザの信号を多重化して接続する方式は,ADS 方式といわれ,多重化装置の設置スペースや給電が必要となる。(正)

- PDS 方式は,設備センタとユーザ間の光ファイバを光スプリッタを用いて分岐し,1 対多で接続する方式であり,光スプリッタは小型であるため設置場所の制約は緩和されるが,光スプリッタへの給電が必要である。(誤)

- SS 方式,ADS 方式及び PDS 方式のうち,PON システムとして適用される方式は,ADS 方式である。(誤)

正しくは,1.「ユーザ数が多くなっても PDS 方式と比較して 1 ユーザ当たりの設備コストは高い」,3.「光スプリッタへの給電は不要」,4.「PDS 方式」である。

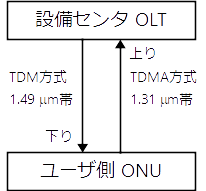

(ⅱ) GE-PON システムに用いられる伝送技術

- ユーザ側から設備センタ側への上り方向の通信には TDMA 方式が用いられており,上り方向の信号光の波長には 1.31 μm 帯が用いられている。(正)

- 設備センタ側からユーザ側への下り方向の通信には CDM 方式が用いられており,下り方向の信号光の波長には 1.55 μm 帯が用いられている。(誤)

- 設備センタ側からユーザ側への下り方向の通信に映像配信サービスを追加する際,映像信号光の波長には 0.98 μm 帯が用いられている。(誤)

- 双方向通信方式としては,WDM 方式と比較して伝送効率が優れている TCM 方式が用いられている。(誤)

正しくは,2.「TDM 方式」「1.49 μm 帯」,3.「」,4.「下線部が逆」である。

(3) 光ファイバケーブル及び光ファイバ心線の構造

(ⅰ) 光ファイバケーブルの構造

- 地下用多心光ファイバケーブルは,一般に,テンションメンバを中心にして光ファイバテープ心線を収納したスロットロッド,外被などによって構成され,スロットロッドと外被の間にステンレステープを巻いた FR ケーブル,難燃性外被を施した IF ケーブルなどがある。(誤)

- 1,000 心のスロットロッド型光ファイバケーブルは,スロットロッドの周りに 15 個のスロットを有する構造であり,8 心光ファイバテープ心線が 10 テープずつ 10 個のスロットに,4 心光ファイバテープ心線が 10 テープずつ 5 個のスロットにそれぞれ積層されている。(誤)

- 架空用光ファイバケーブルのうち,ケーブル部と吊線部との間のスリットを大きくして首部に窓をあけた構造の自己支持形ケーブルは,スリットのない自己支持形ケーブルと比較して,強風によるダンシング現象が生じやすいが,軽量化されているため,布設作業が容易である。(誤)

- ドロップ光ファイバケーブルには,誘導防止対策としてテンションメンバに FRP などのノンメタリック材料を用いたものや,クマゼミによる光ファイバ心線の断線故障に対する対策として外被を高強度化したものがある。(正)

正しくは,1.「HS ケーブル」(High Strength Cable)「FR ケーブル」(Frame Retardant Cable),2.「13 個」「12 個」「8 心」「5 テープ」「1 個」,3.「生じにくく」である。

1,000 心のテープスロット型光ファイバケーブルは,中心部に抗張力体を持ち,スロットロッドの周りに 13 個のスロットを有する構造であり,8 心テープ型光ファイバ心線が 12 個のスロットに 10 テープずつ,8 心テープ型光ファイバ心線が 1 個のスロットに 5 テープそれぞれ積層されている。

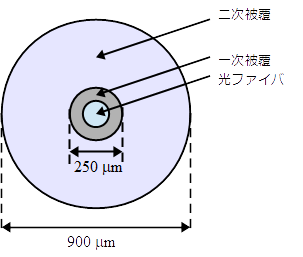

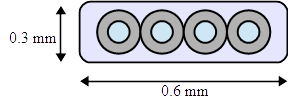

(ⅱ) 光ファイバ心線などの構造及び特性

- 光ファイバ心線は,一般に,1 次被覆された光ファイバ素線を UV 硬化型樹脂,ポリアミド樹脂などにより 2 次被覆した構造を有している。(正)

- 光ファイバテープ心線は,複数本の光ファイバ心線を整列し,UV 硬化型樹脂でテープ状に一括被覆したものであり,光ファイバテープ心線には 2 心,4 心,8 心などがあるが,融着接続により一括接続できる心線数は,最大 4 心である。(誤)

- 光ファイバ素線の 1 次被覆の主な役割は,光ファイバの表面の保護であるが,側圧が加わった際に発生するひずみが光ファイバに及ぼす影響を軽減させる緩衝効果もある。(正)

正しくは「最大 12 心」である。(参考)S124Mが間欠12心テープ心線に対応しました。 | NTT REC VALUE ブログ

問2

(1) 光海底ケーブルの修理作業における安全手順

光海底ケーブルの修理作業では,電気的・光学的試験のために陸揚局又はケーブル船上から海中設備へ給電が行われる。この際,ケーブル船上の作業者の陸揚局からの給電による感電などの防止,対向する相手側での事故の防止などのために適切な給電管理が必要となる。

給電管理において,給電時の作業者の勘違い,作業誤りなどを防ぐために,PSO(Power Safety Officer)が任命されている。

修理作業開始前には,修理作業に従事する陸揚局及びケーブル船上において,それぞれ 1 名の PSO が指名される。

修理作業中では,一般に,ケーブル船上の PSO を PCO(Power Control Officer)とし,PCO が給電に関する全ての管理を行い,試験のためのケーブル船側・陸揚局側のケーブル端のショート及びオープンを含む給電操作の指示を行う。

PCO からの命令をケーブル船と対向する陸揚局に伝え,それに対する回答をするために使われる文書は,PSM(Power Safty Message)といわれ,この文書のやり取りは原則として電子メールや FAX などの書面で行われる。PSM での命令は,できる限り単純に記載され,受理した命令内容の誤解を避けるため,必要な作業命令は,作業段階ごとに一つずつ確実に行われる。

分岐区間でのケーブル故障の場合,光海底分岐装置(BU)内のリレースイッチにより分岐故障区間を電気的に切り離して,故障区間以外のトラヒックを疎通させるために給電を継続しながら修理することから,船上作業者の安全を確保するために PGU(Power Grounding Unit)が必要とされる。PGU は,船上でのケーブル部分を船体アースに接続するものであり,ケーブル導体への接続器具,電流・電圧アラーム装置,ケーブル船へのアースラインなどから構成される。

「専門的分野・水底線路 対策ノート」参照

(2) 通信土木設備の概要

(ⅰ) 橋梁添架などの概要

- 管路ルートが河川などを横断する場合には,道路橋,専用橋などを利用する必要がある。道路橋に管路を添架する形式には,橋梁の上部構造を利用する形態と橋梁の下部構造を利用する形態がある。(正)

- 橋梁添架管路としては,一般に,鋼管を使用し,橋台際や支持間隔の制約で鋼管が適用できない箇所などでは硬質ビニル管を使用する。(誤)

- 橋梁添架管路の支持間隔は,管の水平移動,軸のたわみ,橋梁振動との共振などを考慮して決めるが,硬質ビニル管の支持間隔は鋼管の支持間隔と比較して広い。(誤)

- 専用橋は,河川などを横断する適当な道路橋が確保できない場合,通信ケーブル専用の橋として架橋するものであり,専用橋の形式において,3 本の細長い部材で構成された三角形が連続した骨組構造を主桁とする形式の橋は,プレートガーダ橋といわれる。(誤)

正しくは,2.「硬質ビニル管」「硬質ビニル管」「鋼管」,3.「狭い」,4.「トラス」である。

(ⅱ) 情報 BOX の概要

- 情報 BOX は,道路高度情報サービスの基盤設備として,道路情報の提供や ITS(高度道路交通システム)推進などの目的で,道路管理用光ファイバケーブルを収容するために道路管理者が設置している。(正)

- 情報 BOX には,複数の光ファイバケーブルを布設することが可能なことから,道路管理者から占用許可を得れば,情報 BOX の空き管路は電気通信事業者なども利用することができる。(正)

- 情報 BOX へ入溝する事業者は,一般に,利用料として工事費のみを負担すればケーブルを入線することができるため,単独地中化の工事費と比較して,安価に管路ルートを確保することができる。(誤)

正しくは「占用許可を受け占用料を払うことにより」である。

(3) 通信土木設備の点検,補修など

(ⅰ) マンホール鉄蓋の点検,管路の補修など

- マンホールは,使用環境によって鉄蓋と鉄蓋を支える受枠との間に段差が生ずる場合がある。その検出方法として,鉄蓋をデジタルカメラで撮影し,この画像を基にして専用ソフトウェアを用いて解析することにより段差量を検出する方法がある。(正)

- マンホールの蓋鳴り防止には,マンホールの鉄蓋と受枠の隙間部に発泡した軟質ウレタンを充塡し,鉄蓋の移動や回転を抑制して蓋鳴りを防止する方法がある。(正)

- 硬質ビニル管の扁平を矯正する方法として,硬質ビニル管の扁平部を管路内から加熱軟化させた後,マンドレルを管路内にけん引して通過させることにより機械的に矯正する方法がある。(誤)

- 負圧回転式ライニングは,管路内の空気を吸引・減圧することで空気の流れをつくり,これを利用して管路の内面に,樹脂を薄膜でライニングする技術である。(正)

正しくは「油圧を利用して機械的に矯正・強化する」である。

(ⅱ) 通信土木設備の埋設物探査方法など

- 電磁誘導法は,周辺環境により 2 次誘導が発生する場合,2 次誘導による合成磁界を計測できるため,2 次誘導がない場合と比較して計測誤差を小さくすることができる。(誤)

- 電磁誘導法による探査は,地中の金属媒体に誘導電流を流して金属媒体から発生する誘導磁界を地上から計測するため,一般に,地中の空洞は計測できない。(正)

- 電磁波レーダ法では,地表面に置かれた送信アンテナから地中に向けて電磁パルスを放射し,電気特性が異なる界面で発生する弾性波を受信アンテナでとらえることにより,弾性波の減衰量から埋設物の位置や深度を算出する。(誤)

- 電磁波レーダ法は,一般に,口径 75 mm 以上の埋設管の探知に適用できる探査能力があり,土質,舗装条件などにかかわらず探査深度 15 m 程度までの探査が可能である。(誤)

正しくは,1.「下線部が不適」,3.「反射波」,4.「土質,舗装条件などによって異なるが,一般に,1.5 [m] ~ 数 [m] までの探査が可能」である。

問3

(1) 光ファイバ伝送システムにおける伝送品質の低下要因

光ファイバ伝送システムにおける伝送品質の低下要因となる雑音には,光源で生ずる雑音,受光デバイスで生ずる雑音などがある。

受光デバイスで生ずる本質的な雑音であるショット雑音は,光を一定のパワーで受光していても,光子としてとらえた場合にはその到着時間間隔が一定ではないために生ずる雑音である。ショット雑音の影響を少なくするため,光ファイバ増幅器をプリアンプとして使用した場合は,自然放出光と信号光とによって生ずるビート雑音が伝送品質を低下させる支配的な要因となる。

光ファイバ増幅器では,光増幅する際の自然放出に起因する雑音はゼロとすることはできず,反転分布が完全に実現された理想的な場合,入力の SN 比を出力の SN 比で除した雑音指数は 3 dB である。

さらに,四光波混合や相互位相変調などの非線形現象は,信号光パワーが大きくなると現れる光カー効果といわれる光ファイバの屈折率の光強度依存性による現象に起因し,高密度波長分割多重(DWDM)信号の波形劣化の支配的な要因となる。

専門的分野・通信線路 対策ノート「中継系光ファイバケーブルの伝送技術」「光ファイバケーブルの伝送理論」参照

(2) 光ファイバの接続技術

(ⅰ) 光コネクタの特徴など

- 光コネクタは,一般に,フェルール型が用いられ,フェルールの研磨方法には直角研磨,直角球面研磨,斜め球面研磨などがある。斜め球面研磨の光コネクタ接続は,直角球面研磨の光コネクタ接続と比較して,一般に,反射が少ない。(正)

- SC コネクタは,プラグをアダプタに挿入することにより固定されるスライドロック構造を有する単心用のコネクタであり,一般に,ビル内などの屋内での光ファイバ心線の接続に用いられる。(正)

- MT コネクタは,ガイドピンを挿入後,クランプスプリングで固定する構造を有しており,一般に,光ファイバテープ心線の接続に用いられる。(正)

- 現場取付 SC コネクタは,内部にねじ込み機構を有し,コネクタに内蔵された光ファイバに対して,光ファイバを挿入・接続することにより現場での組立てが可能であり,一般に,架空用クロージャ内での光ファイバ心線の接続に用いられる。(誤)

正しくは「」である。

(ⅱ) メカニカルスプライスの特徴など

- メカニカルスプライスは,専用の接続部品を必要とするが,電源を必要とせず,単心用のほか,4 心一括接続用がある。(正)

- メカニカルスプライスは,光ファイバの端面を突き合せ,固定・把持して接続する方法であり,繰り返し着脱することを目的としており,保守時において切替えが必要な接続箇所で使用される。(誤)

- メカニカルスプライスの接続作業では,アダプタにより直線状の溝と押さえ板の間にできる空間に光ファイバを両端から挿入し,アダプタを圧着して固定する。(誤)

- メカニカルスプライスの接続作業では,熱収縮スリーブを用いて光ファイバの突合せ端面の接続部を補強する。光ファイバの軸合せは,光ファイバの外周を基準とするため,光ファイバのコアと外周に偏心があると接続損失が大きくなる。(誤)

正しくは,2.「永久接続を目的としている」,3.「V 溝基板を用いて端面を突き合わせるとともに上部から光ファイバを押しつける構造のメカニカルスプライス素子が用いられる」,4.「下線部は不適」「クラッド」である。

(3) 光ファイバの試験方法,線路設備の劣化とその対策など

(ⅰ) 光ファイバの試験,保守方法など

- 光ファイバ通信システムにおける伝送特性は,一般に,符号誤り率により評価される。符号誤り率は,一般に,回折格子や干渉計を備えた光スペクトル測定器を用いて測定される。(誤)

- OTDR を用いた光ファイバの損失測定では,光ファイバに入射する光パルス幅を広くするほどダイナミックレンジは大きくなるが測定分解能は低下する。(正)

- 光ファイバ心線の接続作業時において,光ファイバの切断にニッパを用いると光ファイバの切断面の不良が原因で光ファイバの接続部で断線する場合があるため,切断面を加熱し軟化させる光ファイバストリッパが用いられる。(誤)

- 防水型光ファイバケーブルに用いられる WB テープは,一般に,不織布に撥水材料が塗布してあり,浸水すると撥水材料が水をはじき,ケーブル内部との間に遮水層を形成することによりそれ以上の浸水を防止するものである。(誤)

正しくは,1.「」,3.「脆性破壊を利用する」,4.「不織布に吸水材料が塗布してあり、浸水すると吸水材料が吸水、膨張しながらゲル化してケーブルの隙間を埋め尽くし、止水ダムを形成して」である。

(ⅱ) ケーブルなどの線路設備の劣化とその対策

- 地下ケーブルのポリエチレン外被に生ずる環境応力亀裂(ESC)は,一般に,ケーブルの円周方向に発生する。ESC の発生要因としては,塩素イオンが挙げられる。対策としては,ケーブル布設時に外被を中性洗剤で洗浄する方法が有効である。(誤)

- 光ファイバケーブルの布設時に,捻回によって光ファイバテープ心線の波打ち現象が発生し,光損失が増加する場合がある。対策としては,光ファイバケーブルの牽引端でケーブルけん外被と光ファイバテープ心線とを一緒に固定せず,さらに,撚り返し金物を取り付ける方法が有効である。(誤)

- 管路に布設されたケーブルには,ケーブルの温度伸縮や車両の通過に起因する振動などによりケーブルが移動するクリーピングといわれる現象が発生することがある。対策としては,マンホール内においてケーブル移動防止金物を用いて機械的にケーブル移動を止める方法が有効である。(正)

正しくは,A.「ケーブル布設時に中性洗剤等の界面活性剤を使用しない,外被に損傷を与えないこと」,B.「」である。

テープスロット型光ファイバケーブル布設時においてケーブルに張力が加わると、光ファイバテープ心線は、牽引端でケーブル外被と一緒に固定されていない状態のとき、ケーブル内に引き込まれ、その後、張力が開放されてケーブル長が元に戻ると光ファイバテープ心線が細かく連続的に曲がる波打ち現象を生じて断線に至るおそれがある。

問4

(1) 職場における安全活動など

働きやすく,安全な職場を作るためには,創意工夫などによって常により良い職場に改善する姿勢と努力が必要である。

創意工夫などを引き出すための手法としては,ツールボックスミーティング,ヒヤリハット運動などがある。ツールボックスミーティングは,職場などの第一線監督者を中心として,その日の作業の内容や方法,段取り,各人の作業の安全のポイントなどについて,短時間に話し合ったり,指示伝達を行ったりするものである。

ヒヤリハット運動は,重大な事故には至らないものの,事故に直結してもおかしくない一歩手前の事例を発見し,その原因を解消する運動である。ヒヤリハット運動は,労働災害における経験則の一つであるハインリッヒの法則などに基づいており,重大な事故の発生を未然に防止するための有効な活動とされている。

労働災害の原因のうち,人的要因によるミスは,ヒューマンエラーといわれる。ヒューマンエラーに起因する事故などを防止することを目的に,イラストや写真を用いたシートを活用し,職場の小単位のグループで行う短時間の訓練は,危険予知訓練(KYT)といわれ,KYT の進め方としては,現状把握,本質追究などの各段階を経て進めていく 4R 法がある。

また,先取り安全の取組みの一つとして,リスクアセスメントがある。リスクアセスメントは,職場に潜在する危険性又は有害性を洗い出して特定し,それらのリスクを見積り,評価し,リスクを低減するための優先度の設定及び措置内容を検討して低減措置の実施を体系的に進めるプロセスである。リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関することは,労働安全衛生規則において統括安全衛生管理者が統括管理する業務の一つとして定められている。

線路設備及び設備管理 対策ノート「安全管理」参照

(2) 信頼性に関する事項など

(ⅰ) 信頼性試験

- 実使用状態でアイテムの動作,環境,保全,観測の条件などを記録して行う試験は,一般に,フィールド試験(現地試験)といわれる。(正)

- 規定のストレス及びそれらの持続的,反復的負荷がアイテムの性質に及ぼす影響を調査するため,ある期間にわたって行う試験は,一般に,限界試験といわれる。(誤)

- アイテムに対して等時間間隔でストレス水準を順次段階的に増加して行う試験は,一般に,ステップストレス試験といわれる。(正)

正しくは「耐久試験(endurance test)」である。

(ⅱ) 信頼性の評価指標など

- アイテムの信頼度 $R(t)$ は時間 $t$ の関数であり,$R(0)=0$,$R(\infty)=1$ となる性質を持っている。(誤)

- アイテムがダウン状態にある時間の期待値は,MDT といわれる。(正)

- 修理系のアイテムにおいて,修復時間の期待値は,MTTF といわれる。(誤)

- 修理系のアイテムにおいて,最初の故障が発生するまでの動作時間の期待値は,MTTR といわれる。(誤)

正しくは,1.「$R(0)=1$,$R(\infty)=0$ となる性質」,3.「MTTR」,4.「MTTF」である。

(3) 修理系における装置の信頼性

装置の動作時間などを調査したところ,総動作時間が 500 時間 ,総故障数が 10 件,平均修復時間が 12.5 時間という結果が得られた。

- 装置の MTBF は,50 時間 である。

- 装置の固有アベイラビリティは,80 % である。

故障率 $\lambda$ は,次式で求められる。

\[ \lambda = \frac{10}{500}=0.02 \]MTBF(平均故障間動作時間)は,次式で求められる。

\[ \text{MTBF} = \frac{1}{\lambda}=50 \]固有アベイラビリティ $A$ は,次式で求められる。

\[ A =\frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF}+\text{MTTR}}=\frac{50}{50+12.5}=0.80 \]問5

(1) ネットワークを利用する際の情報漏洩対策

ネットワーク上を流れるパケットには盗聴のリスクがある。攻撃者がパケットを盗聴する目的の一つは,パスワード,個人情報など攻撃者にとって有益な情報を取得することであり,この行為はスニッフィングといわれる。スニッフィング対策には,ワンタイムパスワードを利用し認証を行うごとに毎回異なるパスワードとする,セッションを暗号化するなどの方法がある。

特に,ネットワークに無線 LAN が含まれている場合には,無線 LAN の電波を傍受されてパケットを盗聴されるリスクが高いため,無線区間での暗号化が不可欠である。無線 LAN の暗号化方式の規格の一つである WPA2 は,暗号化アルゴリズムに AES を採用した CCMP といわれる暗号方式が選択可能で,以前に制定された規格の弱点が改善されて,セキュリティ強度が高い。

パスワードは盗聴されなくても不正な手段で解読されるおそれがある。解読方法の一つであるブルートフォース攻撃は,考えられる全てのパターンを試行する解読方法であり,解読の難易度はパスワードの長さと利用できる文字種に依存する。

線路設備及び設備管理 対策ノート「セキュリティ管理技術」参照

(2) ISMS の要求事項を満たすための管理策

JIS Q 27001 : 2014 に規定されている,ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項を満たすための管理策

- 全ての種類の利用者について,全てのシステム及びサービスへのアクセス権を割り当てる又は無効化するために,利用者アクセスの提供についての正式なプロセスを実施しなければならない。(正)

- 情報及び情報処理施設に関連する資産を特定しなければならない。また,これらの資産の目録を,作成し,維持しなければならない。(正)

- 情報は,業務効率,価値,重要性,及び認可されていない開示又は変更に対して取扱いに慎重を要する度合いの観点から,分類しなければならない。(誤)

- 資産の取扱いに関する手順は,組織が採用した情報分類体系に従って策定し,実施しなければならない。(正)

正しくは「法的要求事項」である。

(3) 情報システムへの攻撃の前段階として行われる不正行為

- 組織内のホストの IP アドレスを探り出す行為は,一般に,IP スプーフィングといわれる。(誤)

- サーバ上で稼働しているアプリケーションに対して,具体的なソフトウェアやそのバージョンを探り出す行為は,一般に,NAPT といわれる。(誤)

- サーバに連続してアクセスし,使用しているポートを探り出す行為は,一般に,バナーチェックといわれる。(誤)

- 人間の心理的な隙や行動のミスなどにつけ込むことにより,認証のために必要となるパスワードなどの重要な情報を盗み出す方法は,一般に,ソーシャルエンジニアリングといわれる。(正)

正しくは,1.「アドレス・スキャン」,2.「バナーチェック」,3.「ポートスキャン」である。

(4) 建設業法における請負契約

- 建設業法における建設工事の請負契約は,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり,資材納入,警備,運搬などその内容自体が建設工事でないものを目的として締結する契約は建設工事の請負契約に該当しない。(正)

- 建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して工事内容,請負代金の額などの事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないが,当該事項を変更するときは口頭による契約が認められている。(誤)

- 請負人は,請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては,当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面により注文者に通知しなければならない。(正)

- 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。(正)

正しくは「も署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」である。

建設業法 第19条 建設工事の請負契約の内容

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(中略)

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(5) 高所作業における墜落災害防止

労働安全衛生に関する法令に基づく高所作業における墜落災害防止

- 事業者は,高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合において,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,当該作業の実施について危険が予想されるときは,想定される事態への注意喚起などを行い,墜落制止用器具などを使用して作業させなければならない。(誤)

- 事業者は,移動はしごについては,原則として継いで用いる構造で,材料は著しい損傷,腐食等がなく,幅は 20 cm 以上とし,すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものを使用しなければならない。(誤)

- 事業者は,脚立については,丈夫な構造で,材料は著しい損傷,腐食等がなく,踏み面は作業を安全に行うために必要な面積を有し,脚と水平面との角度は 75 度以下で,折りたたみ式のものにあっては,脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えたものでなければ使用してはならない。(正)

- 事業者は,高所作業車による作業において,作業床の高さが 10 m 以上の場合は,特別教育を修了した者を配置し作業させなければならない。(誤)

正しくは,1.「作業を中止する」,2.「30 cm」,4.「高所作業車運転技能講習を修了した者」である。