コンピュータシステム

コンピュータ構成要素

1. プロセッサ

- コンピュータの種類,構成を理解し,担当する事項に適用する。

- プロセッサの種類,アーキテクチャ,構造,方式,動作原理を理解し,担当する事項に適用する。

- プロセッサの性能を表す指標を理解し,担当する事項に適用する。

- プロセッサの高速化,高信頼化技術を理解し,担当する事項に適用する。

(1) コンピュータの種類

- デスクトップ PC

- パソコン製品の形態による分類の一つで、据え置き型の機種のことをデスクトップパソコンあるいは略してデスクトップという。ノート型のように持ち運んで利用することができず、室内に固定的に設置して利用するタイプの製品を指す。

- ノート PC

- ノートパソコンとは、本に似た薄い形状の持ち運びが容易なパソコン製品。2 枚の板状の部品を重ねた構造になっており、片方が液晶ディスプレイに、片方がキーボードになっている。

- サーバ

- サーバとは、コンピュータネットワークにおいて、他のコンピュータに対し、自身の持っている機能やサービス、データなどを提供するコンピュータのこと。

- 携帯端末(スマートフォン,タブレット端末ほか)

- 汎用コンピュータ

- 制御用コンピュータ

- マイクロコンピュータ

- コンピュータといえば企業などの大きな組織が利用する大型汎用機(メインフレーム)やミニコンピュータ、オフィスコンピュータなどしかなかった1970年代後半、安価なマイクロプロセッサの発明により個人が家庭で使える汎用コンピュータとしてマイコンが登場した。

(2) コンピュータの構成

コンピュータは,入力装置,出力装置,記憶装置,演算装置,制御装置の 5 つの装置で構成され,下図に示すデータおよび制御の流れにより処理が実行される。

- 演算装置

- 演算装置(ALU : Arithmetic and Logic Unit)とは、コンピュータを構成する基本的な装置の一つで、算術演算(四則演算)や論理演算などの計算を行う装置。現代のコンピュータでは制御装置とともにマイクロプロセッサ(CPU/MPU)などの論理回路の一部として実装されている。

- 制御装置

- 制御装置とは、機械やシステムの構成要素のうち、主に他の要素の動作の制御などの機能を担うもの。

- 記憶装置

- 記憶装置(storage unit)とは、コンピュータの構成要素の一つで、データやプログラムの保存・記憶を行うための装置。レジスタやキャッシュメモリなど CPU 内部の半導体メモリ、メインメモリ(主記憶装置/RAM)、ストレージ(外部記憶装置/補助記憶装置)などに分類される。

- 入力装置

- 入力装置(input device)とは、コンピュータなどの機器本体にデータや情報、指示などを与えるための装置。一般的には人間が操作して入力を行う装置のことを指し、手指の動きや打鍵を電気信号に変換して伝達するキーボードやマウス、タッチパネルなどが該当する。

- 出力装置

- 出力装置(output device)とは、コンピュータ(や実行中のプログラム)からデータを受け取って、人間に認識できる形で外部に物理的に提示する装置。光の像を投影して画面を映し出すディスプレイ(モニタ)やプロジェクタ、紙などに印字・印刷を行うプリンタやプロッタ、音声を発するスピーカーやイヤフォンなどがこれに該当する。

(3) プロセッサの種類

- CPU

- CPU(Central Processing Unit,中央処理装置)とは、コンピュータの主要な構成要素の一つで、他の装置・回路の制御やデータの演算などを行う装置。演算装置と制御装置を統合したもので、現代では一枚の IC チップに集積されたマイクロプロセッサ(MPU:Micro-Processing Unit)を用いる。

- GPU

- GPU(Graphics Processing Unit)とは、コンピュータに搭載される半導体チップの一種で、画面表示や画像処理に特化した演算装置。特に、3 次元グラフィックス(3DCG)描画や動画の圧縮・展開などに必要な演算を高速化する並列処理に優れた構造のもの。

(4) プロセッサのアーキテクチャ

プロセッサアーキテクチャには,大きく分類すると CISC(Complex Instruction Set Computer)と RISC(Reduced Instruction Set Computer)がある。それぞれの特徴を次表に示す。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| CISC |

|

| RISC |

|

- ワイヤドロジック制御方式

- ワイヤドロジック(wired logic,結線論理)とは、マイクロプロセッサ(CPU/MPU)などの内部で命令を実行する際、演算や処理を物理的な素子や配線を組み合わせた論理回路によって直に行うこと。

- マイクロプログラム制御方式

- プロセッサ内に格納されているマイクロプログラム(ハードウェアを制御する小さな命令の集合)をソフトウェア的に実行する

RISC(Reduced Instruction Set Computer)プロセッサの 5 段パイプラインの命令実行制御の順序を記述せよ。

- 命令フェッチ

- 命令でコードとレジスタファイル読出し

- 実行とアドレス生成

- メモリアクセス

- 書込み

- 設計方針や設計思想を意味する。プロセッサのアーキテクチャでは,命令の種類や実行の方式,物理的な回路などの設計に関する事項が含まれる。

(5) プロセッサの構造と方式

- アキュームレータ

- 補数器

- 命令アドレスレジスタ(命令カウンタ,プログラムカウンタ,逐次制御カウンタ)

- 命令レジスタ

- 主記憶装置から取り出した命令を格納するレジスタ

- 汎用レジスタ

- 演算に使用するデータを格納する汎用的なレジスタ

- インデックスレジスタ(指標レジスタ)

- ベースレジスタ

- スタックポイント

- レジスタとは,データ,アドレス,命令などを格納する小容量で高速アクセス可能な記憶装置である。

(6) プロセッサの動作原理

① 演算の仕組み

- 順序回路

- 組合せ回路

- NAND 回路

② 命令とアドレッシング

プログラムは,アルゴリズムを複数の命令語で記述したものである。プログラムを実行するということは,プログラムを構成する命令語を 1 つずつ実行することになる。

命令語は,下図に示すように命令部とオペランド部(アドレス部)で構成され,命令部に “実行する操作に対応した命令”,オペランド部に “操作対象のデータやアドレス” を指定する。

1 つの命令語の実行は,下表の手順を踏んで実行される。

| No. | ステージ | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 命令の取出し (命令フェッチ) |

プログラムカウンタが示すメモリ番地から命令を取出し,命令レジスタへ格納する |

| 2 | 命令デコード | 命令レジスタの命令を解読する |

| 3 | 実行アドレス計算 | メモリからデータを採り出す命令の場合,オペランド部から取り出し元のアドレスを計算し,メモリアドレスレジスタへ格納する |

| 4 | データの取出し | メモリまたは汎用レジスタからデータを取り出す |

| 5 | 命令の実行 | 命令部に指定した命令を ALU で実行する |

| 6 | 結果の格納 | メモリまたはレジスタへ結果を格納する |

下図はプロセッサによってフェッチされた命令の格納順序を表している。

主記憶装置上の命令やデータは,番地(アドレス)を指定することで取り出すことができる。取り出す命令のアドレス指定は,プログラムカウンタで行うが,データのアドレス指定は,オペランド部の値を基に実行アドレスを計算して求める。

実効アドレス[1]の指定方法には,下表に示す方式があり,アルゴリズムやプログラムの特性に適した方式を用いる。

| 方式 | 内容 |

|---|---|

| 即値アドレス方式 | オペランド部に操作対象のデータを指定する方式。主記憶装置からデータの取出しは行わない |

| 直接アドレス方式 | オペランド部の値を実効アドレスとする方式 |

| 間接アドレス方式 | オペランド部に指定したアドレスに格納されたデータを実効アドレスとする方式 |

| 相対アドレス方式 | オペランド部の値とプログラムカウンタの値を加算した結果を実効アドレスとする方式 |

| 指標(インデックス) アドレス方式 |

オペランド部の値とインデックスレジスタの値を加算した結果を実効アドレスとする方式 |

| 基底(ベース) アドレス方式 |

オペランド部の値とベースレジスタの値を加算した結果を実効アドレスとする方式 |

- 算術演算命令

- 論理演算命令

- 転送命令

- 比較命令

- 分岐命令

- シフト命令

- 入出力命令

- 実効アドレスとは,処理対象のデータが存在するアドレスの番地。

③ 割込み

- SVC(SuperVisor Call)割込み

- 入出力割込み

外部割込みの原因となるものはどれか。

- ゼロによる除算命令の実行

- 存在しない命令コードの実行

- タイマによる時間経過の通知

- ページフォールトの発生

正解は,3. である。

内部割込みに分類されるものはどれか。

- 商用電源の瞬時停電などの電源異常による割込み

- ゼロで除算を実行したことによる割込み

- 入出力が完了したことによる割込み

- メモリパリティエラーが発生したことによる割込み

正解は,2. である。

外部割込みに分類されるものはどれか。

- インターバルタイマによって,指定時間が経過したときに生じる割込み

- 演算結果のオーバフローやゼロによる除算で生じる割込み

- 仮想記憶管理において,存在しないページへのアクセスによって生じる割込み

- ソフトウェア割込み命令の実行によって生じる割込み

正解は,1. である。

MPU の割込みには外部割込みと内部割込みがある。外部割込みの例として,適切なものはどれか。

- 0 で除算をしたときに発生する割込み

- ウォッチドッグタイマのタイムアウトが起きたときに発生する割込み

- 未定義命令を実行しようとしたときに発生する割込み

- メモリやデバイスが存在しない領域にアクセスしたときに発生する割込み

正解は,2. である。

(7) プロセッサの性能

プロセッサの性能を表す指標の 1 つに MIPS(Million Instructions Per Second)がある。MIPS は,1 秒間当たりに実行可能な命令数を 100 万単位で表したものである。MIP の値は「1 命令の実行に必要な時間」がわかれば求めることができ,これを求めるためには,クロック周波数と CPI(Cycles Per Instruction)を知る必要がある。

クロック周波数

クロック信号は,コンピュータ内部に設置された発信器から発生する電圧の高低が繰り返される信号である。プロセッサは,このクロック信号に同期して,命令を実行する。1 秒間に発生するクロック信号の回数をクロック周波数と呼び,Hz(ヘルツ)の単位で表す。

1 クロックにかかる時間は,クロック周波数から求められる。

CPI

CPIは,1 命令の実行に必要なクロック数を表す。そのため,CPI が小さいほど 1 命令を短い時間で実行することができる。命令実行フェーズは,クロックに同期して次ステージに移動する。よって,6 ステージある命令を実行し終える場合,CPI は 6 となる。

1 命令の実行時間は,次式で求まる。

MIPS

1 秒当たりの命令実行数は,1 秒を 1 命令の実行時間で割れば求まる。MIPS は,1 秒間に 100 万命令を実行できることを表し,それを 1 MIPS としている。

- サイクルタイム

- FLOPS(FLoating-point Operations Per Second)

- FLOPS とは、コンピュータの処理速度をあらわす単位の一つで、1秒間に実行できる浮動小数点数演算の回数。科学技術計算や 3 次元グラフィックス処理などにおける性能指標として用いられることが多い。

- 命令ミックス

1 GHz のクロックで動作する CPU がある。この CPU は,機械語の 1 命令を平均 0.8 クロックで実行できることが分かっている。この CPU は 1 秒間に平均何万命令を実行できるか。

正解は,4. である。1 秒間に実行できる命令数は,次式で求められる。

平均命令実行時間が 20 ナノ秒のコンピュータがある。このコンピュータの性能は何 MIPS か。

コンピュータの性能は,次式で求められる。

PC のクロック周波数に関する記述のうち,適切なものはどれか。

- CPU のクロック周波数と,主記憶を接続するシステムバスのクロック周波数は同一でなくてもよい。

- CPU のクロック周波数の逆数が,1 秒間に実行できる命令数を表す。

- CPU のクロック周波数を 2 倍にすると,システム全体としての実行性能も 2 倍になる。

- 使用している CPU の種類とクロック周波数が等しければ,2 種類の PC のプログラム実行性能は同等になる。

正解は,1. である。

(8) プロセッサの高速化技術

プロセッサが 1 つの命令を順に処理する方式を逐次制御方式と呼ぶ。この場合,1 つの命令を処理するには最低でも複数クロックが必要なので,CPI は 1 を超える値になる。CPI を 1 に近づけるには,複数の命令の処理を同時並列に行う必要がある。この並列処理方式としてパイプライン方式やスーパスカラがある。

その他の高速化技法

その他の高速化技法を下表に示す。

| 技法 | 内容 |

|---|---|

| アウトオブオーダ実行 | 依存関係にない複数の命令を,プログラム中で出現順序に関係なく実行する技法 |

| マルチスレディング | パイプラインの空き時間を利用して 2 つのスレッドを実行し,あたかも 2 つのプロセッサで実行しているかのように見せる技法 |

| 投機実行 | 分岐命令の分岐先が決まる前に,あらかじめ予測した分岐先の命令の実行を開始する技法 |

| 遅延実行 | 分岐命令に引き続くいくつかの命令を実行してから実際の分岐を行う技法 |

- パイプライン(pipeline processing)

- パイプライン処理とは、マイクロプロセッサ(MPU/CPU)内部での命令実行方式の一つで、一つの命令を複数の段階に分割してそれぞれを別の回路で実行することにより、いくつかの命令の実行を並行して進める方式。

- スーパーパイプライン(super-pipeline)

- スーパーパイプラインとは、マイクロプロセッサ(MPU/CPU)の高速化手法の一つで、命令を細かい工程に分解して並列に実行するパイプライン処理を、高度に細分化・多段化したもの。

- スーパースカラ(superscalar)

- スーパースカラとは、マイクロプロセッサ(MPU/CPU)の高速化手法の一つで、命令を解釈・実行する回路を複数備え、依存関係にない複数の命令を同時に実行できるようにしたもの。

- VLIW(Very Long Instruction Word)

- VLIW とは、マイクロプロセッサ(MPU/CPU)の設計様式の一つで、依存関係にない複数の命令を一つの命令としてまとめて投入し、複数の実行ユニットで並列に実行する方式。

- シングルコアプロセッサ(single-core processor)

- 一つのパッケージに単一のプロセッサコアを集積したマイクロプロセッサ(MPU/CPU)をシングルコアプロセッサという。

- マルチコアプロセッサ(multi-core processor)

- マルチコアプロセッサとは、2 つ以上のプロセッサコアを 1 個のパッケージに集積したマイクロプロセッサ。

CPU における投機実行を説明せよ。

分岐命令の分岐先が決まる前に,予測した分岐先の命令の実行を開始する。

(9) 並列処理

命令の並列処理においては,命令間にデータの依存関係がある場合や分岐命令により次に実行する命令が変わるような場合,並列処理をスムーズに実行できない。この場合,依存関係が発生する箇所に NOP 命令(No Operation : 命令を実行しない)を置くことで対処することができるが,命令の処理が行われない空き時間が生じるため,処理効率は下がる。

- SISD (Single Instruction/Single Data)

- 一度に一つのデータを対象に、一つの命令を実行する方式。最も単純なコンピュータの構成で、命令にも扱うデータにも基本的には並列性がなく、いずれも一つの流れで順番に処理していく。

- SIMD (Single Instruction/Multiple Data)

- SIMD とは、コンピュータやマイクロプロセッサで並列処理を行なうための設計様式の一つで、一つの命令を同時に複数のデータに適用し、並列に処理する方式。そのような処理方式をベクトル演算、ベクトル処理などと呼ぶことがある。

- MISD (Multiple Instruction/Single Data)

- 一度に一つのデータを対象に複数の異なる命令を同時に実行する方式。並列化を処理性能の向上ではなく信頼性や耐障害性の向上のために利用するシステムなどで用いられ、多重化・冗長化システム(フォールトトレラントシステム)、多数決システムなどがこれに分類される。

- MIMD (Multiple Instruction/Multiple Data)

- 複数のプロセッサやプロセッサコアがそれぞれ別のデータを対象に別の命令を並行して実行する方式。一つのプロセッサに複数のコアを内蔵したマルチコアプロセッサや、一台のコンピュータに複数のプロセッサを搭載したマルチプロセッサシステムがこれに該当する。

(10) マルチプロセッサシステム

- 疎結合マルチプロセッサシステム(LCMP : Loosely Coupled Multi-Processor)

- マルチプロセッサシステムの構成法の一つで、複数のプロセッサがそれぞれメインメモリなどを持ち、別々のOSインスタンスによって動作するものを疎結合マルチプロセッサという。

- 密結合マルチプロセッサシステム(TCMP : Tightly Coupled Multi-Processor)

- マルチプロセッサシステムの構成法の一つで、複数のプロセッサがメインメモリを共有し、一つの OS によって制御されるものを密結合マルチプロセッサという。共有メモリと各プロセッサ固有のメモリの 2 階層になっている場合もある。一つのプロセッサパッケージに複数の独立したプロセッサコアが搭載されているマルチコアプロセッサは密結合マルチプロセッサの一種とみなされることがある。

- アムダールの法則(Amdahl's law)

- ある計算機システムとその対象とする計算についてのモデルにおいて、その計算機の並列度を上げた場合に、並列化できない部分の存在、特にその割合が「ボトルネック」となることを示した法則である。

- 同期

- 並行して実行されている複数のプログラム間で、処理の実行のタイミングを調整することを同期という。

- クラスタ(cluster)

- 企業の情報システムなどで、複数のコンピュータを連結・連携し、利用者や他のコンピュータに対して全体で一台のコンピュータであるかのように振舞うシステムを「コンピュータクラスタ」「クラスタシステム」と呼び、単にクラスタと略すことがある。そのようにコンピュータを束ねることを「クラスタリング」(clustering/クラスタ化)という。

2. メモリ

- メモリの種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

- 主記憶装置の構成,メモリシステムの構成,記憶階層など,記憶装置の仕組みを理解し,担当する事項に適用する。

- 記録媒体の種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

(1) メモリの種類と特徴

記憶装置は,メモリに使用する素材により,下図のようなアクセス速度と記憶容量の違いがある。

メモリは,トランジスタ,コンデンサなどの電子部品で構成される。また,記憶内容の書換えの可否によって ROM と RAM に分かれる。

ROM(Read Only Memory)

ROM は,電源が切れても記憶内容が保持される性質を持ち,不揮発性メモリとも呼ぶ。

基本的に ROM は読出し専用であるが,記憶した内容の書換えが可能なものもある。読出し専用の ROM をマスク ROM と呼び,コンピュータの動作に関わるマイクロプログラムなどの格納に使用する。一方,書換えが可能な ROM をプログラマブル ROM(PROM)と呼び,次表に示す種類がある。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| EPROM | 紫外線で記憶内容を全て消去し,電気的に書き込む |

| EEPROM | 記憶内容の一部の消去と再書込みを電気的に行う |

| フラッシュメモリ | 電気的に記憶内容の一部あるいはすべての消去と再書込みをブロック単位で高速に行う |

RAM(Randam Access Memory)

RAM(Random Access Memory)とは、コンピュータのメモリ装置の一種で、データの消去・書き換えが可能で、装置内のどこに記録されたデータも等しい時間で読み書き(ランダムアクセス)することができる性質を持ったもの。現代のコンピュータのほとんどは半導体記憶素子を用いた RAM を主記憶装置(メインメモリ)として用いられるため、メインメモリのことを RAM と呼ぶことが多い。

RAM いは,素子の構造によって,主記憶装置に用いられるDRAM(Dynamic RAM)と,キャッシュメモリなどに用いられる SRAM(Static RAM)がある。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| DRAM |

|

| SRAM |

|

- ROM(Read Only Memory)

- ROM(Read Only Memory)とは、半導体などを用いた記憶素子および記憶装置の一つで、製造時などに一度だけデータを書き込むことができ、利用時には記録されたデータの読み出しのみが可能なもの。

- DRAM(Dynamic Random Access Memory)

- DRAM(Dynamic Random Access Memory)とは、半導体素子を利用した記憶装置の一つで、記憶内容の維持のために繰り返し再書き込み動作を行う必要があるタイプのもの。低コストで大容量の製品を製造できるため、主にコンピュータの主記憶装置(メインメモリ)として用いられる。

- SRAM(Static Random Access Memory)

- SRAM(Static Random Access Memory)とは、読み書き可能な半導体メモリである RAM(Random Access Memory)の方式の一つで、一定時間ごとに記録内容の再書き込み処理(リフレッシュ動作)を行う必要のないもの。メモリセルにフリップフロップ回路を利用している。

- フラッシュメモリ

- フラッシュメモリ(flash memory)とは、半導体素子を利用した記憶装置の一つで、何度も繰り返し書き込みができ、通電をやめても記憶内容が維持されるもの。近年、データを永続的に保存するストレージ(外部記憶装置)製品の記憶素子として急激に普及している。

メモリセルにフリップフロップ回路を利用したものはどれか。

- DRAM

- EEPROM

- SDRAM

- SRAM

正解は,4. である。

コンデンサに蓄えた電荷の有無で情報を記憶するメモリはどれか。

- EEPROM

- SDRAM

- SRAM

- フラッシュメモリ

正解は,2. である。

- DRAM は記憶素子としてコンデンサを使用している。コンデンサは電荷の有無で 1 ビットを記憶するが,電荷はそのままでは自然に失われるため,一定の間隔で電荷の状態を更新するリフレッシュという動作が必要となる。

(2) 主記憶装置(メインメモリ)の構成

- 記憶部

- アドレス選択機構

- 読取り書込み機構

メモリリークを説明せよ。

OS やアプリケーションのバグなどが原因で,動作中に確保した主記憶が解放されないことであり,これが発生すると主記憶中の利用可能な部分が減少する。

主記憶に記憶されたプログラムを,CPU が順に読み出しながら実行する方式はどれか。

- DMA 制御

- アドレス指定方式

- 仮想記憶方式

- プログラム格納方式

正解は,4. である。

(3) メモリシステムの構成と記憶階層

- 補助記憶

- ディスクキャッシュ(disk cache)

- ディスクキャッシュとは、ハードディスクなどのストレージ(外部記憶装置)にデータを読み書きする際に半導体メモリを経由させることで高速化する技術。また、そのために用いられるメモリ装置。

- ライトスルー(write-through cache)

- ライトスルーキャッシュとは、CPU のキャッシュメモリの動作方式の一つで、CPU がメインメモリ(RAM)へのデータの書き込みを行なう際に、メモリとキャッシュへ同時に書き込む方式。

- ライトバック(write-back cache)

- ライトバックキャッシュとは、CPUのキャッシュメモリの動作方式の一つで、CPUがメインメモリ(RAM)へデータを書き込む際、一旦キャッシュに書き込みを行い、後で空いた時間などを利用してメモリへコピーする方式。

キャッシュメモリに関する記述のうち,適切なものはどれか。

- キャッシュメモリにヒットしない場合に割込みが生じ,プログラムによって主記憶からキャッシュメモリにデータが転送される。

- キャッシュメモリは,実記憶と仮想記憶とのメモリ容量の差を埋めるために採用される。

- データ書込み命令を実行したときに,キャッシュメモリと主記憶の両方を書き換える方式と,キャッシュメモリだけを書き換えておき,主記憶の書換えはキャッシュメモリから当該データが追い出されるときに行う方式とがある。

- 半導体メモリのアクセス速度の向上が著しいので,キャッシュメモリの必要性は減っている。

正解は,3. である。

キャッシュの書込み方式には,ライトスルー方式とライトバック方式がある。ライトバック方式を使用する目的を述べよ。

プロセッサから主記憶への書込み頻度を減らす。

キャッシュメモリの効果を述べよ。

主記憶から読み出したデータをキャッシュメモリに保持し,CPU が後で同じデータを読み出すときのデータ転送を高速に行う。

キャッシュメモリをもつメモリシステムにおいて,平均メモリアクセス時間が増加する原因となるものはどれか。

- キャッシュメモリへのアクセス時間の減少

- ヒット率の低下

- ミスペナルティの減少

- ミス率の低下

正解は,2. である。

プロセッサにデータを読み込む時にキャッシュメモリにヒットしなかった場合,キャッシュメモリ制御装置が行う動作はどれか。

- キャッシュメモリから所要のデータをブロック転送し,磁気ディスクに書き込む。

- 磁気ディスクから所要のデータをブロック転送し,キャッシュメモリに読み込む。

- 主記憶から所要のデータをブロック転送し,キャッシュメモリに読み込む。

- ディスクキャッシュから所要のデータをブロック転送し,主記憶に読み込む。

正解は,3. である。

(4) アクセス方式

メモリインターリーブ(memory interleaving)とは、コンピュータのメインメモリ(RAM)へのアクセスを高速化する手法の一つで、複数のメモリ装置(メモリバンク/メモリモジュール)をまたぐようにメモリアドレスを割り当て、読み書き動作を同時並行に行う方式。

- バンク

図に示すように,データを細分化して複数台の磁気ディスクに格納することを何と呼ぶか。ここで,b0 ~ b15 はデータがビットごとにデータディスクに格納される順番を示す。

正解は,ストライピングである。

(5) メモリの容量と性能

キャッシュメモリに必要なデータが存在する確率は,ヒット率(h)で表す。逆に,キャッシュメモリに必要なデータが存在しない確率を NFP(Not Found Probability)と呼ぶ。

メモリアクセスを行う場合,ヒット率に示す確率でキャッシュメモリに必要なデータがあり,それ以外(NFP)は主記憶装置にアクセスする。キャッシュメモリのアクセス時間を C [秒],主記憶装置へのアクセス時間を S [秒] としたときのメモリアクセスに要する時間(実行アクセス時間)M [秒] は,次式で求まる。

主記憶のアクセス時間が 60 ナノ秒,キャッシュメモリのアクセス時間が 10 ナノ秒であるシステムがある。キャッシュメモリを介して主記憶にアクセスする場合の実効アクセス時間が 15 ナノ秒であるとき,キャッシュメモリのヒット率は幾らか。

キャッシュメモリのヒット率 h は,次式で求められる。

よって,h = 0.9 である。

(6) 記憶媒体の種類と特徴

記録媒体とは、信号やデータを何らかの物理状態に置き換えて記録することができる装置や部品のこと。磁気ディスクや磁気テープ、光学ディスク、フラッシュメモリなどが該当し、文脈によっては単にメディア、媒体と呼ばれることもある。

磁気ディスクのアクセス時間

磁気ディスクの読み書きに要する時間(アクセス時間)は,CPU から磁気ディスク装置への読み書き動作の指示を出してから目的のデータの読み書きが完了するまでの時間で,以下の時間の合計となる。

平均位置決め時間(平均シーク時間)とは,磁気ヘッドが目的のトラックへの移動に要する時間である。

平均回転待ち時間とは,磁気ヘッドの真下へ目的のセクタが来るまでの平均時間で,磁気ディスクが 1 回転する時間の半分になる。1 回転に要する時間は,磁気ディスクの性能を示す 1 分間当たりの回転数(RPM : Revolutions Per Minite)から求められる。

データ転送時間とは,目的のデータの読み書きを開始してから終了するまでの時間で,次式で求める。

- 読出し専用型

- 記憶装置の記憶媒体(メディア)や、ストレージ内のファイルやディレクトリ(あるいはコンピュータの管理する何らかの情報資源)などが、読み出し専用で書き込みできない状態のことをリードオンリー(read only)という。

- 追記型

- 書換型

- ハードディスク(HDD : Hard Disk Drive)

- ハードディスクとは、コンピュータなどの代表的なストレージ(外部記憶装置)の一つで、薄くて硬い円盤(ディスク)の表面に塗布した磁性体の磁化状態を変化させてデータを記録するもの。一台あたりの容量が大きく容量あたりの単価が安いため、パソコンなどに内蔵されるストレージとして標準的な存在となっている。

- SSD(ソリッドステートドライブ,Solid State Drive)

- SSD とは、記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置。ハードディスクドライブ(HDD)などと同じストレージ(外部記憶装置)としてコンピュータに接続し、プログラムやデータの永続的な保存に用いる。

- CD(CD-ROM,CD-R,Compact Disk)

- CD とは、薄い樹脂製の円盤(ディスク)の表面に微細な加工を施し、高速で回転させてレーザー光を照射することで信号の読み書きを行う光ディスクの一つ。1980年にソニーと蘭フィリップス(Philips)社が開発した。

- DVD(DVD-ROM,DVD-RAM,DVD-R,Digital Versatile Disk)

- DVD とは、コンピュータをはじめとする情報機器でデータ記録メディアとして利用される光学ディスクの一種。CD などと同じ細かい溝の彫られた樹脂製の円盤で、ドライブ装置内で高速回転させて溝に沿ってレーザー光を照射し、データの読み取りや書き込みを行う。規格の策定は業界団体の DVD フォーラムが行なっている。

- ブルーレイディスク(Blu-ray Disc)

- Blu-ray Disc とは、DVD に次ぐ第 3 世代となる大容量の光ディスクの標準規格の一つ。ソニー、松下電器産業(現パナソニック)らが旗揚げした業界団体 Blu-ray Disc Association(BDA)が関連技術の標準化や普及の推進を図っている。

- フラッシュメモリ(USB メモリ,SD カード,flash memory)

- フラッシュメモリとは、半導体素子を利用した記憶装置の一つで、何度も繰り返し書き込みができ、通電をやめても記憶内容が維持されるもの。近年、データを永続的に保存するストレージ(外部記憶装置)製品の記憶素子として急激に普及している。

- ストリーマ

- RAM ファイル

SD メモリカードの上位規格の一つである SDXC の特徴として,適切なものはどれか。

- GPS,カメラ,無線 LAN アダプタなどの周辺機能をハードウェアとしてカードに搭載している。

- SD メモリカードの 4 分の 1 以下の小型サイズで,最大 32 G バイトの容量をもつ。

- 著作権保護技術として AACS を採用し,従来の SD メモリカードよりもセキュリティが強化された。

- ファイルシステムに exFAT を採用し,最大 2T バイトの容量に対応できる。

正解は,4. である。

フラッシュメモリに関する記述として,適切なものはどれか。

- 高速に書換えができ,CPU のキャッシュメモリに用いられる。

- 紫外線で全データを一括消去できる。

- 周期的にデータの再書込みが必要である。

- ブロック単位で電気的にデータの消去ができる。

正解は,4. である。

データを分散して磁気ディスクに書き込むことによって,データ入出力の高速化を図る方式はどれか。

- ストライピング

- スワッピング

- ディスクキャッシュ

- ミラーリング

正解は,1. である。

回転数が 4,200 回/分で,平均位置決め時間が 5 ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は何ミリ秒か。ここで,平均待ち時間は,平均位置決め時間と平均回転待ち時間の合計である。

平均回転待ち時間は,次式で求められる。

平均待ち時間は,次式で求められる。

磁気ディスク装置の性能に関する記述のうち,適切なものはどれか。

- アクセス時間は,回転速度を上げるか位置決め時間を短縮すると短くなる。

- アクセス時間は,処理装置の前処理時間,データ転送後の後処理時間も含む。

- 記憶容量は,トラック当たりの記憶容量と 1 シリンダ当たりのトラック数だけで決まる。

- データ転送速度は,回転速度と回転待ち時間で決まる。

正解は,1. である。

3. バス

- バスの種類,特徴,構成のあらましを理解する。

コンピュータの分野では、データ伝送路および伝送方式の一種で、複数の装置や機器、回路が一つの信号線を共有し、それらの間で相互にデータをやり取りできる構造のものをバスという。

(1) バスの種類と特徴

- アドレスバス(address bus)

- アドレスバスとは、コンピュータ内部で装置間を結ぶ共用のデータ伝送路(バス)の一部で、データの読み書きを行うメインメモリや I/O(入出力装置)上のアドレス(所在地)信号の伝送を行うためのもの。

- データバス(data bus)

- データバスとは、コンピュータ内部で装置間を結ぶ共用のデータ伝送路(バス)の一部で、データ本体の伝送を行うためのもの。一度の伝送で何ビットを運べるかをバス幅と呼び、大きいほど高速にデータを伝送できる。

- コントロールバス(制御バス,control bus)

- 制御バスとは、コンピュータ内部のデジタル信号の伝送路(バス)の一部で、データの読み書きのタイミングなど、装置の動作の制御に関する信号を伝達するためのもの。

- システムバス(system bus,CPU バス)

- システムバスとは、コンピュータ内部で各装置間を結ぶデータ伝送路(バス)のうち、CPU と他の装置を接続するためのもの。システムの大動脈となる重要な伝送路で、その性能がシステム全体の性能を大きく左右する。

- メモリバス

- 入出力バス

- PCI バス(Peripheral Component Interconnect bus)

- PCI バスとは、コンピュータ内部で装置間を結ぶデータ伝送路(バス)の規格の一つで、主に CPU(マイクロプロセッサ)と周辺機器などを接続するためのもの。2000 年前後にパソコン向けの拡張カード接続仕様の事実上の標準として普及していた。

- シリアルバス(serial bus)

- 高速にデータを伝送できるようになった方式(現在,一般的)

- パラレルバス(parallel bus)

- 複数の信号線を同期して同時に複数のデータ(ビット)を伝送する方式(以前の主流)

(2) バスのシステムの構成

(3) バスの容量と性能

4. 入出力デバイス

- 代表的な入出力インタフェースの種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

- デバイスドライバの基本的な役割,機能を理解する。

(1) 入出力インターフェース

コンピュータの周辺機器同士を接続するための入出力インタフェースにも多くの種類がある。

① 入出力インターフェースの種類と特徴

- USB (Universal Serial Bus)

- USB とは、主にコンピュータと周辺機器を繋ぐのに用いられるデータ伝送路の標準規格の一つ。キーボードやマウス、プリンタなどの接続方式として広く普及している。

- RS-232C (Recommended Standard 232 version C)

- RS-232C とは、電子機器間でシリアル通信を行うための接続規格の一つ。コンピュータのシリアルポートと周辺機器を接続する仕様として、かつては広く普及していた。15 m までの距離を最高 115.2 kbps の速度で接続することができる。

- IEEE 1394 (FireWire, i.LINK)

- IEEE 1394 とは、コンピュータと周辺機器やデジタル家電などをケーブルで接続するための通信規格の一つ。最大で 63 台の機器をデイジーチェーン(数珠つなぎ)接続またはツリー接続することができる。転送速度は初期の規格では 100 Mbps だったが、その後 3.2 Gbps(3200 Mbps)まで高速化されている。

- SCSI(Small Computer System Interface, スカジー)

- SCSI とは、コンピュータ本体にストレージ装置(外部記憶装置)などの周辺機器を繋いで通信するための接続方式の標準規格の一つ。1979 年に考案され業界標準として広く普及していた SASI(Shugart Associates System Interface)を元に改良し、1986年に ANSI(米国国家規格協会)によって最初の規格が標準化された。

- シリアル ATA(Serial AT Attachment)

- SATA とは、コンピュータとハードディスクや光学ドライブなどの記憶装置を接続する IDE(ATA)規格の拡張仕様の一つ。従来の ATA 仕様の後継仕様で、2000年11月に業界団体「Serial ATA Working Group」によって仕様の策定が行われた。同グループにはコンピュータメーカーや記憶装置メーカーの大手が参加している。

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

- HDMI とは、機器間で映像や音声をデジタル信号として伝送するインターフェース規格の一つ。パソコンやスマートフォン、ゲーム機、デジタル家電などとテレビ、ディスプレイなどの表示装置を接続する方式の標準として広く普及している。

- DisplayPort

- DisplayPort とは、コンピュータなどの情報機器とディスプレイ装置を接続し、映像や音声をデジタル方式で送受信するインターフェース規格の一つ。ケーブルや端子、信号などの仕様を定めたもので、2006年に業界団体の VESA(Video Electronics Standards Association)が最初の規格(DisplayPort 1.0)を発表した。

- Bluetooth

- Bluetooth とは、携帯情報機器などで数メートル程度の距離を接続するのに用いられる近距離(短距離)無線通信の標準規格の一つ。免許不要の 2.4 GHz 帯の電波を利用して通信する。コンピュータと周辺機器を接続したり、スマートフォンやデジタル家電でデータを送受信するのによく用いられる。スウェーデンのエリクソン(Ericsson)社が開発したもので、IEEE 802.15.1 として標準化されている。

- BLE(Bluetooth Low Energy)

- BLE とは、近距離無線通信技術 Bluetooth の拡張仕様の一つで、極低電力で通信が可能なもの。2010年7月に発表された Bluetooth 4.0 規格の一部として策定された。

- Zigbee

- ZigBee とは、IoT やセンサーネットワーク、家電の遠隔制御などに用いられる近距離無線通信規格の一つ。通信速度は遅いが低消費電力で、多数の装置がバケツリレー式にデータを運ぶメッシュネットワークに対応している。

- IrDA (Infrared Data Association)

- IrDA とは、1993 年に設立された、赤外線を利用した近距離データ通信の技術標準を策定する業界団体。また、同団体が定めた赤外線通信の規格。主にノートパソコンや携帯電話、デジタルカメラなどの外部通信機能として利用されている。

- NFC (Near Field Communication)

- NFC とは、最長十数 cm 程度までの至近距離で無線通信を行う技術。広義にはそのような近距離無線通信の総称、狭義にはその標準規格である ISO/IEC 18092(NFC IP-1)や NFC フォーラム仕様などを指す。

USB 3.0 の説明として,適切なものはどれか。

- 1 クロックで 2 ビットの情報を伝送する 4 対の信号線を使用し,最大 1 G ビット/秒のスループットを持つインタフェースである。

- PC と周辺機器とを接続する ATA 仕様をシリアル化したものである。

- 音声,映像などに適したアイソクロナス伝送を採用しており,ブロードキャスト転送モードをもつシリアルインタフェースである。

- スーパースピードと呼ばれる 5 G ビット/秒のデータ転送モードをもつシリアルインタフェースである。

正解は,4. である。USB 3.0 とは、コンピュータと周辺機器などをケーブルで繋ぐ接続仕様の一つである USB 規格の第 3 版。2008 年に策定された。従来の転送モードに加え、最高 5 Gbps(ギガビット毎秒)の「SuperSpeed」モードが追加された。

② データ転送の方式と接続形態

- アナログ(analog)

- アナログとは、機械で情報を扱う際の表現方法の一つで、情報を電圧の変化など連続的な物理量の変化に対応付けて表現し、保存・伝送する方式のこと。

- ディジタル(digital)

- デジタルとは、機械で情報を扱う際の表現方法の一つで、情報をすべて整数のような離散的な値の集合として表現し、段階的な物理量に対応付けて記憶・伝送する方式のこと。

- スター接続(star network)

- スター型ネットワークとは、通信ネットワークの接続形態(トポロジー)の一つで、中心となる通信機器を介して端末を相互に接続する方式。

- カスタード接続(cascading connection,多段接続)

- カスケード接続とは、一台の集線装置を介して多数の機器が繋がれるスター型ネットワークで、集線装置同士を接続すること。双方に繋がれている機器が通信できるようになり、ネットワークを広げることができる。

- ハブ(hub)

- IT の分野では、機器間をケーブルで結んで通信する際に、複数のケーブルを接続して相互に通信できるようにする集線装置、中継装置のことをハブということが多い。

- デイジーチェーン接続(daisy chain)

- デイジーチェーンとは、三つ以上の機器をケーブルで繋いで通信する接続形態の一つで、前の機器に次の機器を「数珠繋ぎ」に連結していく方式。

- ターミネータ(terminator,終端抵抗)

- ターミネータとは、コンピュータの周辺機器などのコネクタやケーブルに取り付ける終端装置。信号が終端で反射して伝送路内の状態を乱すのを防止する。

- ツリー接続

次に示す接続のうち,デイジーチェーンと呼ばれる接続方法はどれか。

- PC と計測機器とを RS-232C で接続し,PC とプリンタとを USB を用いて接続する。

- Thunderbolt 接続ポートが 2 口ある 4K ディスプレイ 2 台を,PC の Thunderbolt 接続ポートから 1 台目のディスプレイにケーブルで接続し,さらに,1 台目のディスプレーと 2 台目のディスプレイとの間をケーブルで接続する。

- キーボード,マウス及びプリンタを USB ハブにつなぎ,USB ハブと PC とを接続する。

- 数台のネットワークカメラ及び PC をネットワークハブに接続する。

正解は,2. である。PC,1 台目のディスプレイ,2 台目のディスプレイが「数珠繋ぎ」に連結されている。

③ 入出力制御の方式

- プログラム制御方式(PIO : Programmed I/O モード)

- PIO モードとは、コンピュータ本体とハードディスクなどのストレージ(外部記憶装置)を繋ぐ ATA(AT Attachment)インターフェースで利用される転送方式の一つで、データ転送を CPU が管理する方式。

- DMA(Direct Memory Access : 直接記憶アクセス)方式

- DMA とは、コンピュータシステム内でのデータ転送方式の一つ。CPUを介さずに周辺機器やメインメモリ(RAM)などの間で直接データ転送を行う方式。

(2) デバイスドライバ

デバイスドライバ(device driver)とは、コンピュータ内部に装着された装置や、外部に接続した機器などのハードウェアを制御・操作するためのソフトウェア。単にドライバとも呼ばれる。

デバイスドライバの役割を述べよ。

アプリケーションプログラムの要求に従って,ハードウェアを直接制御する。

5. 入出力装置

- 代表的な入出力装置の種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

- 代表的な補助記憶装置の種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

(1) 入力装置

入出力装置は,ユーザとコンピュータとの間の情報伝達を行うための機器であり,様々なものがある。

- ポインティングデバイス(マウス,タッチパネル,タッチスクリーン,ジョイスティック,トラックボール,デジタイザ,ペンタブレットほか)

- ポインティングデバイス(pointing device)とは、画面上での入力位置や座標を指定する入力機器の総称。マウスやタッチパネル(タッチスクリーン)、ペンタブレット、タッチパッド、トラックパッド、トラックボールなどの種類がある。家庭用ゲーム機などで用いられるコントローラー(ジョイパッド、ジョイスティックなど)もポインティングデバイスの一種と見ることができる。

- キーボード(keyboard)

- キーボードとは、キー(key、鍵)と呼ばれる小さなボタンが規則正しく並び、これを手指で押し下げて操作する装置のこと。

- 音声入力装置

- 画像入力装置(スキャナ,OCR,OMR,ディジタルカメラほか)

- 生体認証装置(biometrics authentication)

- バイオメトリクス認証とは、指紋など固有性の高い人間の身体的特徴をデータ化して本人確認に用いる認証方式。暗証番号のように本人の記憶を用いる方式に比べ、原理的に他人による「なりすまし」が難しいが、生体は状態が安定しないことがあり本人の認識に失敗する場合がある。

- バーコード読取装置(barcode reader, barcode scanner)

- 製品の包装などに印刷されたバーコードを読み取る装置をバーコードリーダー(barcode reader)あるいはバーコードスキャナー(barcode scanner)という。バーコードを読み取って対応する数値データに変換し、接続されたコンピュータなどに送信する。

- 磁気カード読取装置

- IC カード読取装置

- A/D コンバータ(Analog-to-Digital Converter)

- A/D コンバータとは、アナログ信号をデジタル信号に変換する電子回路。連続量であるアナログ信号の強度を一定時間ごとに記録(標本化/サンプリング)し、その値を一定のビット数の値で表現(量子化)する。

静電容量タッチパネルを説明せよ。

タッチパネルの表面に電界が形成され,タッチした部分の表面電荷の変化を捉えて位置を検出する。

(2) 出力装置

解像度

コンピュータで扱う画像は,色情報を持つ画素(ピクセル)の集まりで表現する。解像度はディスプレイやプリンタで扱う画像の精細さを表す尺度であり,一定の範囲内における画素の密度を表す。解像度の表記において,ディスプレイでは一般的にモニタ内の横と縦の画素数で表し,プリンタでは dpi(dots per inch : 1 インチ当たりの画素数)で表す。

ディスプレイで画像を表示するには,解像度に応じた VRAM の容量が必要になる。その容量は,横 × 縦の画素数と 1 画素の色情報として割り当てるビット数(4 ビット = 16 色,8 ビット = 256 色など)から,次式で求められる。

- 液晶ディスプレイ(LCD : Liquid Crystal Display)

- 液晶ディスプレイとは、コンピュータの操作画面を映し出す画面表示装置(ディスプレイ装置)の一種で、物質の特殊な状態の一つである液晶(liquid crystal)の性質を利用して光を制御し、像を映し出すもの。

- TFT 液晶(Thin Film Transistor LCD)

- TFT 液晶とは、液晶パネルの方式の一つで、ガラス基板上に薄い膜状の微細なトランジスタを規則正しく並べたもの。液晶テレビやコンピュータのディスプレイ装置を中心に広く普及している。

- STN 液晶

- 有機 EL ディスプレイ(OELD : organic electroluminescent display)

- 有機 EL ディスプレイとは、ある種の有機化合物を用いた層状の構造体に電圧をかけると発光する有機EL(エレクトロルミネッセンス)現象を応用した表示装置。コンピュータ用ディスプレイや薄型テレビ、スマートフォンなどの携帯情報機器の画面として利用されている。

- インタレースモード(interlaced)

- インターレースとは、画像や映像の記録、伝送、描画の方式の一つで、画素や走査線を上や左などの端から順番に取り扱うのではなく、一定間隔で飛び飛びに取り扱うこと。

- ノンインタレースモード

- 表示装置や動作原理や映像表示方式の一つで、画像を毎回上端などの端から順番に描画していく方式。

- VGA (Video Graphics Array)

- VGA とは、IBM 社がパソコン製品に搭載したグラフィック表示システムの名称。転じて、同システムで採用された 640 × 480 ピクセルの画素数や表示モード。また、同システムからディスプレイへアナログ RGB 信号を出力するコネクタ(端子)を指すこともある。

- SVGA (Super Video Graphics Array)

- SVGA とは、画面や画像、動画などの表示・構成画素数の通称の一つで、800 × 600 ピクセルのこと。画素数は 480,000 ピクセルでアスペクト比(縦横比)は 4:3。VGA(640×480)を縦横に 1.25 倍に拡大したものであるためこのように呼ばれる。

- XGA (eXtended Graphics Array)

- XGA とは、IBM 社がパソコン製品に搭載したグラフィック表示システムの名称。転じて、同システムで採用された 1024 × 768 ピクセルの画素数や表示モード。

- 電子ペーパ(electronic paper)

- 電子ペーパとは、電気的な原理を用いる表示装置のうち、紙に似た特性を持つもの。モノクロ表示の製品は実用化されており、電子書籍端末などに採用されている。

- インパクトプリンタ(dot impact printer)

- ドットインパクトプリンタとは、プリンタの印字方式の一つで、微細なピンを縦に並べた印字ヘッドを紙に重ねたインクリボンに叩きつけ、紙にインクを写すことで印刷する方式。

- ノンインパクトプリンタ

- シリアルプリンタ

- プリンタの印字動作の違いによる分類の一つで、文字を一文字ずつ印刷していくもの。

- ラインプリンタ

- プリンタの印字動作の違いによる分類の一つで、文字を一行ずつ印刷していくもの

- ページプリンタ

- プリンタの印字動作の違いによる分類の一つで、一度に紙面一ページをまとめて印刷できるもの。

- レーザプリンタ(laser printer)

- レーザープリンタとは、コンピュータなどに接続して印刷を行うプリンタ装置の種類の一つで、着色された微細な粉末を感光体にレーザー光で付着させ、これを熱と圧力で印刷面に転写する方式のもの。

- インクジェットプリンタ(inkjet printer)

- インクジェットプリンタとは、プリンタ(印刷機)の種類の一つで、印刷面に近づけたノズルの先端から微細なインクの滴を噴射して着色する方式のもの。コンピュータに接続して使用するプリンタとして最も広く普及している。

- 3D プリンタ(3-dimensional printer)

- 3Dプリンタとは、微細な材料を一層ずつ積み重ねて立体物を造形する装置。紙に印刷するプリンタのように、断面の形状に合わせて上から材料を吹き付けたり光線を照射したりすることからこのように呼ばれる。

- プロッタ(plotter)

- プロッタとは、コンピュータなどで作成した図形を紙面に印刷する装置。平面上を上下左右に自在に移動できるペンを備え、出力データに従って用紙の上に線画を描くことができる。主に設計図面の出力などに用いられた。

- D/A コンバータ

- DACとは、デジタル信号をアナログ信号に変換する電子回路。離散値で表現されたデジタル電気信号を入力すると、対応する連続量のアナログ信号を出力する。

- プロジェクタ(projector)

- プロジェクタとは、画像や映像を表示するディスプレイ装置の一つで、壁面などに設けられた平たい投影面に向かって光を照射して像を映し出す装置。

- 音声出力装置

96 dpi ディスプレイに 12 ポイントの文字をビットマップで表示したい。正方フォントの縦は何ドットになるか。ここで,1 ポイントは 1/72 インチとする。

正方フォントの縦のドット数は,次式で求められる。

(参考)dpi(dots per inch)とは、主にプリンタやイメージスキャナなどで使われる解像度の単位で、幅 1 インチ(約 2.54 cm)を何個の点(ドット)で表現できるかを表す値。この値が高いほど、より精細な印刷や読み取りが可能となる。

(3) 補助記憶装置

- ハードディスク装置(Hard Disk Drive)

- ハードディスクとは、コンピュータなどの代表的なストレージ(外部記憶装置)の一つで、薄くて硬い円盤(ディスク)の表面に塗布した磁性体の磁化状態を変化させてデータを記録するもの。

- SSD(ソリッドステートドライブ,Solid State Drive)

- SSD とは、記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置。ハードディスクドライブ(HDD)などと同じストレージ(外部記憶装置)としてコンピュータに接続し、プログラムやデータの永続的な保存に用いる。

- SD カードリーダ

- CD-R/RW ドライブ

- ブルーレイドライブ

- DVD-R/RW ドライブ

- 磁気テープ装置

- トラック

- シリンダ

- ブロック化因数

- ブロック間隔

- セクタ

- デフラグメンテーション

500 バイトのセクタ 8 個を 1 ブロックとして,ブロック単位でファイルの領域を割り当てて管理しているシステムがある。2,000 バイト及び 9,000 バイトのファイルを保存するとき,これら二つのファイルに割り当てられるセクタ数の合計は幾らか。ここで,ディレクトリなどの管理情報が占めるセクタは考慮しないものとする。

正解は,32 である。2,000 バイトのファイルの保存には 1 ブロック(4,000 バイト),9,000 バイトのファイルの保存には 3 ブロック(12,000 バイト)が必要になる。この 2 つのファイルを格納するには,計 4 ブロックの領域が必要であり,割り当てられるセクタ数の合計は,次式で求められる。

(4) その他の入出力装置

- 有線 LAN インターフェースカード

- NIC(Network Interface Card)とは、コンピュータなどの機器を通信ネットワーク(LAN)に接続するためのカード型の拡張装置。筐体背面や側面などに用意された拡張スロットなどに挿入して使用する。

- 無線 LAN インタフェースカード

- 無線 LAN カードとは、コンピュータなどの情報機器に差し込んで装着し、無線 LAN(Wi-Fi)による通信機能を追加する小さなカード型の装置。

システム構成要素

1. システムの構成

- システムの処理形態,利用形態,適用領域を理解し,担当する事項に適用する。

- 代表的なシステム構成の種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

- クライアントサーバシステムの特徴,構成を理解し,担当する事項に適用する。

- システムの信頼性設計の考え方を理解し,担当する事項に適用する。

(1) システムの処理形態・利用形態・適用領域

- 並列処理

- 並列処理(parallel processing)とは、コンピュータに複数の処理装置を内蔵し、複数の命令の流れを同時に実行すること。

- クライアントサーバ処理

- トランザクション処理

- トランザクション処理(transaction processing)とは、関連する複数の処理や操作を一つの処理単位にまとめて管理する方式。複数の処理を連結した処理単位をトランザクション(transaction)という。

- 対話型処理

(2) システム構成

- デュアルシステム

- 冗長構成におけるデュアルシステムとは,一つの処理を 2 系統のシステムで独立に行い,結果を照合する方式である。

- デュプレックスシステム

- デュプレックスシステム(duplex system)とは、機器やシステムの信頼性を高める手法の一つで、同じシステムを二系統用意して、普段は片方を稼働させ、もう片方は待機させておく方式。

- クラスタ

- 企業の情報システムなどで、複数のコンピュータを連結・連携し、利用者や他のコンピュータに対して全体で一台のコンピュータであるかのように振舞うシステムを「コンピュータクラスタ」「クラスタシステム」と呼び、単にクラスタと略すことがある。そのようにコンピュータを束ねることを「クラスタリング」(clustering/クラスタ化)という。

- マルチプロセッサシステム

- マルチプロセッサシステムとは,複数の CPU で処理を分担することで,処理性能を高める方式である。

- ロードシェアリングシステム

- ロードシェアとは、情報システムや通信システムの構成法の一つで、同じ機材などを複数用意して、処理を振り分けて負荷を分散する方式。

- バックアップサイト

- バックアップサイトとは、災害などで主要な IT システム拠点での業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。

- ホットサイト

- 企業の情報システムのバックアップ施設などの運用方式の一つで、遠隔地に設けた施設に本運用とほぼ同じシステムを導入し、常時データ複製などを行いながら稼動状態で待機しておき、障害発生時に直ちに切り替えて運用を引き継ぐ方式。他の方式に比べ最も迅速に切り替え作業を完了できるが、設備などの設営や維持にかかるコストは最も高い。

- ウォームサイト

- 企業の情報システムのバックアップ施設などの運用方式の一つで、遠隔地に設けた施設に本運用とほぼ同じシステムを導入し、非稼働状態で待機しておき、障害発生後にシステムを起動して運用を引き継ぐ方式。ホットサイトとコールドサイトの中間的な方式で、引き継ぎにかかる時間やコストも両方式の中間程度となる。

- コールドサイト

- 企業の情報システムのバックアップ施設などの運用方式の一つで、遠隔地に建物や通信回線など最低限のインフラだけを確保しておき、障害が発生してから必要な機材の搬入や設定作業、バックアップデータの導入などを行なう方式。他の方式に比べ引き継ぎに時間が掛かるが、設備などの設営や維持にかかるコストは安く済む。

- 主系(現用系)

- 主系とは、同じシステムを複数用意して耐障害性を高めたシステムで、通常時に稼動しているシステムのこと。すべてを稼動系とする運用と、一つを稼動系として残りを待機させる運用がある。

- 従系(待機系)

- 従系とは、同じシステムを複数用意して耐障害性を高めたシステムで、通常時は使用されずに待機しており、障害発生時などに処理を引き継ぐシステムのこと。

- 密結合

- 密結合とは、システムの構成要素間の結びつきや互いの依存関係、関連性などが強く、各々の独立性が低い状態のこと。

- 疎結合

- 疎結合とは,要素間の結びつきが弱く独立性が高い状態のこと。

- ピアツーピア

- P2P とは、ネットワーク上で機器間が接続・通信する方式の一つで、機能に違いのない端末同士が対等な関係で直に接続し、互いの持つデータや機能を利用しあう方式。また、そのような方式を用いるシステムやソフトウェアなどのこと。

- グリッドコンピューティング

- グリッドコンピューティングとは、ネットワークを介して多数のコンピュータを連携させ、全体として高性能な並列システムとして利用する方式。特に、インターネットなどを通じて広域的に、あるいは様々な機種のコンピュータを束ねて処理を分散する方式のこと。

- 仮想化

- 仮想化とは、コンピュータシステムを構成する様々な資源(CPU、メモリ、ストレージ、OSなど)を、物理的な構成とは独立に論理的な単位に編成すること。複数の資源を統合して一つに見せかけたり、一つの資源を分割して複数に見せかけたりすることができる。

- VM(Virtual Machine : 仮想マシン)

- VM とは、コンピュータやマイクロプロセッサ(CPU/MPU)の動作を模した機能を実装し、まったく同じように振る舞うソフトウェア。また、そのようなソフトウェアによってコンピュータ内に構築された仮想的なコンピュータ。

- VDI(Virtual Desktop Infrastructure : デスクトップ仮想化)

- VDI とは、企業などで、デスクトップ環境を仮想化してサーバ上に集約したもの。利用者はクライアント機からネットワークを通じてサーバ上の仮想マシンに接続し、デスクトップ画面を呼び出して操作する。

- クラウドコンピューティング

- クラウドコンピューティングとは、コンピュータの機能や処理能力、ソフトウェア、データなどをインターネットなどの通信ネットワークを通じてサービスとして呼び出して遠隔から利用すること。

- SaaS

- SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをインターネットを通じて遠隔から利用者に提供する方式。利用者はWebブラウザなどの汎用クライアントソフトを用いて事業者の運用するサーバへアクセスし、ソフトウェアを操作・使用する。

- PaaS

- PaaS(Platform as a Service)とは、ソフトウェアの実行環境をインターネット上のサービスとして遠隔から利用できるようにしたもの。また、そのようなサービスや事業モデル。

- IaaS

- IaaS(Infrastructure as a Service)とは、情報システムの稼動に必要なコンピュータや通信回線などの基盤(インフラ)を、インターネット上のサービスとして遠隔から利用できるようにしたもの。また、そのようなサービスや事業モデル。

- FaaS

- エッジコンピューティング

- マイグレーション(ライブマイグレーションほか)

- コンピュータの仮想化で、物理コンピュータ上にソフトウェア的に構築された仮想マシン(VM:Virtual Machine)を別の物理コンピュータに移動することをマイグレーションという。なお,実行状態のまま一瞬で移転することを「ライブマイグレーション」という。

冗長構成におけるデュアルシステムの説明として,適切なものはどれか。

- 2 系統のシステムで並列処理をすることによって性能を上げる方式である。

- 2 系統のシステムの負荷が均等になるように,処理を分散する方式である。

- 現用系と待機系の 2 系統のシステムで構成され,現用系に障害が生じたときに,待機系が処理を受け継ぐ方式である。

- 一つの処理を 2 系統のシステムで独立に行い,結果を照合する方式である。

正解は,4. である。

ロードバランサを使用した負荷分散クラスタ構成と比較した場合の,ホットスタンバイ形式による HA(High Availability)クラスタ構成の特徴を述べよ。

待機系サーバとして同一仕様のサーバが必要になるが,障害発生時には待機系サーバに処理を引き継ぐので,障害が発生してもスループットを維持することができる。

(3) ハイパフォーマンスコンピューティング

HPC(High Performance Computing : ハイパフォーマンスコンピューティング)は,高精度な高速演算を必要とする分野で利用される。

- 大規模並列

(4) クライアントサーバシステム

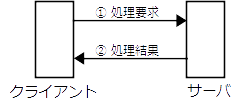

クライアントサーバシステムとは、通信ネットワークを利用したコンピュータシステムの形態の一つで、機能や情報を提供する「サーバ」(server)と、利用者が操作する「クライアント」(client)をネットワークで結び、クライアントからの要求にサーバが応答する形で処理を進める方式。

クライアントサーバシステムは,分散処理形態の代表的なシステムである。このシステムでは,サーバを要求するクライアントと,サービスを提供するサーバから構成される。

クライアントサーバシステムの特徴

クライアントサーバシステム(CS : Client Server System)は,サービス(システムの処理機能)を行うサーバと,サーバに対してサービスを要求するクライアントからなる。

サーバはサービスを提供するプログラムを単位とする。よって,1 台の物理的なコンピュータ上で複数のサーバ(サービス)を稼働することが可能である。

サーバが提供する代表的な機能は下表に示す種類がある。各機能は独立しているため,サーバ単位での拡張や機能追加が可能である。

| サービス | 内容 |

|---|---|

| ファイルサーバ | ファイルの共有機能を提供する |

| プリントサーバ | 1 台のプリンタを複数のクライアントで共有し,印刷要求を制御して印刷を行う |

| データベースサーバ | データベースの管理,アクセス制御を行う |

| コミュニケーションサーバ | 外部との通信機能を提供する |

| メールサーバ | 電子メールの配信機能を提供する |

3 層クライアントサーバシステム

3 層クライアントサーバシステムは,現在のデータベースを主体する業務アプリケーションシステム機能を 3 階層で構成したものである。プレゼンテーション層ではユーザインタフェースを提供,ファンクション層(アプリケーション層)ではデータ処理条件の組立て,データの加工,データベース層ではデータベースを管理する機能である。

- プレゼンテーション層

- ユーザインタフェースの提供

- ファンクション層

- データ処理の組立て,データの加工

- データベースアクセス層

- データベースを管理する機能

- クライアント

- 他のコンピュータやソフトウェアから機能や情報の提供を受けるコンピュータやソフトウェアのことをクライアント(client)という。

- サーバ

- 提供する側のコンピュータやソフトウェアを「サーバ」(server)と呼ぶ。

- シンククライアントシステム

- 必要最低限の機能のみを持つクライアント専用のコンピュータ。補助記憶装置を持たないためクライアント側にデータが残らず,情報漏えいを防止することができる。

- RPC(Remote Procedure Call : 遠隔手続呼出し)

- ネットワーク上の異なるコンピュータ上で処理を実行する手続のこと。プログラム内の一部の手続(プロシージャ)を別のコンピュータに任せることができる。

クライアントサーバシステムにおいて,利用頻度が高い命令群をあらかじめサーバ上の DBMS に格納しておくことによって,クライアントサーバ間のネットワーク負荷を軽減する仕組みはどれか。

- 2 相コミットメント

- グループコミットメント

- サーバプロセスのマルチスレッド化

- ストアドプロシージャ

正解は,4. である。

3 層クライアントサーバシステム構成で実現した Web システムの特徴として,適切なものはどれか。

- HTML で記述されたプログラムをサーバ側で動作させ,クライアントソフトはその結果を画面に表示する。

- 業務処理の変更のたびに,Web システムを動作させるための業務処理用アプリケーションをクライアント端末に送付し,インストールする必要がある。

- 業務処理はサーバ側で実行し,クライアントソフトは HTML の記述に従って,その結果を画面に表示する。

- クライアント端末には,サーバ側からの HTTP 要求を待ち受けるサービスを常駐させておく必要がある。

正解は,3. である。

クライアントサーバシステムにおいて,クライアント側からストアドプロシージャを利用したときの利点として,適切なものはどれか。

- クライアントとサーバの間の通信量を削減できる。

- サーバ内でのデータベースファイルへのアクセス量を削減できる。

- サーバのメモリ使用量を削減できる。

- データベースファイルの格納領域を削減できる。

正解は,1. である。

(5) Web システム

- Web ブラウザ

- Web ブラウザとは、Web ページを閲覧するためのアプリケーションソフト。利用者の指定した Web ページを管理する Web サーバへデータの送信を要求し、送られてきた HTML ファイルや画像ファイルなどを読み込んで指定されたレイアウトで表示する。

- Web サーバ

- Web サーバとは、Web システム上で、利用者側のコンピュータに対しネットワークを通じて情報や機能を提供するコンピュータおよびソフトウェアのこと。そのような機能を果たすサーバコンピュータを指す場合と、コンピュータ上で動作するサーバソフトウェアを指す場合がある。

Web システムにおいて,Web サーバとアプリケーション(AP)サーバを異なる物理サーバに配置する場合のメリットとして,適切なものはどれか。

負荷が軽い静的コンテンツへのリクエストは Web サーバで処理し,負荷が重い動的コンテンツへのリクエストは AP サーバで処理するように,クライアントからのリクエストの種類に応じて処理を分担できる。

(6) RAID

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)とは、ハードディスクなどのストレージ(外部記憶装置)を複数台まとめて一台の装置として管理する技術。1987 年カリフォルニア大学バークリー校のデービッド・パターソン(David A.Patterson)氏、ガース・ギブソン(Garth Gibson)氏、ランディ・カッツ(Randy Katz)氏の 3 人によって提唱された。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| RAID0 | RAID 0 とは、複数のストレージ(外部記憶装置)をまとめて一台の装置のように管理する RAID 技術の方式(RAID レベル)の一つで、複数の装置に均等にデータを振り分け、並行して同時に記録することで読み書きを高速化する方式。ストライピング(striping)ともいう。 |

| RAID1 | RAID 1 とは、複数のストレージ(外部記憶装置)をまとめて一台の装置のように管理する RAID 技術の方式(RAID レベル)の一つで、2 台の装置にまったく同じデータを同時に書き込む方式。ミラーリング(mirroring)ともいう。 |

| RAID2 | RAID 2 とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理する RAID 技術の方式の一つで、ハミングコードと呼ばれる誤り訂正符号を生成し、データとは別に分散して記録する方式。効率の悪さなどからほぼ使われていない。 |

| RAID3 | RAID 3 とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理する RAID 技術の方式の一つで、1 台をパリティと呼ばれる誤り訂正符号の記録に割り当て、残りの装置にビット単位やバイト単位でデータを分散記録する方式。 |

| RAID4 | RAID 4 とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理する RAID 技術の方式の一つで、1 台をパリティと呼ばれる誤り訂正符号の記録に割り当て、残りの装置にブロック単位でデータを分散記録する方式。 |

| RAID5 | RAID 5 とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理する RAID 技術の方式の一つで、書き込むデータから誤り訂正符号を生成し、データとともに分散して記録する方式。 |

| RAID6 | RAID 6 とは、複数の外部記憶装置(ハードディスクなど)をまとめて一台の装置として管理する RAID 技術の方式の一つで、データからパリティと呼ばれる誤り訂正符号を 2 つ生成し、データとともに分散して書き込む方式。 |

- パリティビット(parity bit),パリティ符号

- パリティビットとは、データの伝送や記録の際に生じる誤りを検知できるように算出・付加される符号の一つで、ビット列中に含まれる「1」の数が偶数か奇数かを表すもの。これを利用した誤り検出方式を「パリティチェック」(parity check)という。

RAID の分類において,ミラーリングを用いることで信頼性を高め,障害発生時は冗長ディスクを用いてデータ復元を行う方式はどれか。

- RAID1

- RAID2

- RAID3

- DAID4

正解は,1. である。ミラーリングは RAID1 である。

RAID5 の記録方式に関する記述のうち,適切なものはどれか。

- 複数の磁気ディスクに分散してバイト単位でデータを書き込み,さらに,1 台の磁気ディスクにパリティを書き込む。

- 複数の磁気ディスクに分散してビット単位でデータを書き込み,さらに,複数の磁気ディスクにエラー訂正符号(ECC)を書き込む。

- 複数の磁気ディスクに分散してブロック単位でデータを書き込み,さらに,複数の磁気ディスクに分散してパリティを書き込む。

- ミラーディスクを構成するために,磁気ディスク 2 台に同じ内容を書き込む。

正解は,3. である。

4 T バイトのデータを格納できるように RAID1 の外部記憶装置を構成するとき,フォーマット後の記憶容量が 1 T バイトの磁気記憶装置は少なくとも何台必要か。

RAID1 はミラーリングであり,必要な磁気記憶装置の台数は,次式で求められる。

よって,磁気記憶装置は少なくとも 8 台必要 である。

(7) 信頼性設計

フォールトアボイダンス

フォールトアボイダンスは,信頼性の高い機器でシステムを構成し,機器の定期保守などによって,障害の発生を防ぐ。

フォールトトレランス

フォールトトレランスとは,システムが部分的に故障しても,システム全体としては必要な機能を維持するシステムである。障害が発生した場合,一部の機能を止めてでもシステムを稼働させ続けることを目的に,機器を冗長にしてシステムの停止を回避する。フォールトトレランスには,次表に示す概念がある。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| フェイルセーフ | フェイルセーフ(fail safe)とは、機器やシステムの設計などについての考え方の一つで、部品の故障や破損、操作ミス、誤作動などが発生した際に、なるべく安全な状態に移行するような仕組みにしておくこと。 |

| フェイルソフト | フェイルソフト(fail soft)とは、機器やシステムの設計などについての考え方の一つで、事故や故障が発生した際に、問題の個所を切り離すなどして被害の拡大を防ぎ、全体を止めることなく残りの部分で運転を継続すること。 |

| フェイルオーバー | フェイルオーバー(failover)とは、稼働中のシステムに障害が発生した際に、代替システムがその機能を自動的に引き継ぎ、処理を続行する仕組み。業務用の情報システムなどで、機器やネットワークの信頼性を高めるためによく用いられる。 |

| フールプルーフ | フールプルーフ(foolproof)とは、機器の設計などについての考え方の一つで、利用者が操作や取り扱い方を誤っても危険が生じない、あるいは、そもそも誤った操作や危険な使い方ができないような構造や仕掛けを設計段階で組み込むこと。また、そのような仕組みや構造。 |

フォールトトレラントシステムの実現方法として,システムを 1 台のコンピュータではなく,複数台のコンピュータで多重化する。

コンピュータを 2 台用意しておき,現用系が故障したときは,現用系と同一のオンライン処理プログラムをあらかじめ起動して待機している待機系のコンピュータに速やかに切り替えて,処理を続行するシステムはどれか。

- コールドスタンバイシステム

- ホットスタンバイシステム

- マルチプロセッサシステム

- マルチユーザシステム

正解は,2. である。

デュアルシステムを説明せよ。

同じ処理を行うシステムを二重に用意し,処理結果を照合することで処理の正しさを確認する。どちらかのシステムに障害が発生した場合は,縮退運転によって処理を継続する。

フェールセーフ設計の考え方に該当するものはどれか。

- 作業範囲に人間が入ったことを検知するセンサが故障したとシステムが判断した場合,ロボットアームを強制的に停止させる。

- 数字入力フィールドに数字以外のものが入力された場合,システムから警告メッセージを出力して正しい入力を要求する。

- 専用回線に障害が発生した場合,すぐに公衆回線に切り替え,システムの処理能力が低下しても処理を続行する。

- データ収集システムでデータ転送処理に障害が発生した場合,データ入出力だけを行い,障害復旧時にまとめて転送する。

正解は,1. である。

2. システムの評価指標

- システムの性能,信頼性,経済性を測るための考え方,評価指標,キャパシティプランニングの考え方を理解し,担当する事項に適用する。

(1) システムの性能特性と評価

① システムの性能指標

システムの性能を評価する基準には,データの処理時間を基本にした指標がある。

レスポンスタイム(応答時間)は,システムへデータを入力し終えてから,最初の反応が返ってくるまでの時間である。レスポンスタイムは,CPU が処理を行っている時間(CPU 時間),他の処理で専有された入出力装置や CPU などが使用できるようになるまでの待ち時間(処理待ち時間)の合計になる。

ターンアラウンドタイムは,コンピュータに対して処理の依頼(ジョブの投入)を行ってから,処理結果の出力が完了するまでの時間である。

レスポンスタイムとターンアラウンドタイムの関係を下図に示す。なお,オーバヘッドとは,本来の処理とは別に余分にかかる作業のことである。

システムの性能を評価するために,ベンチマーク(比較のための指標の意味)テストというプログラムを実行して性能を評価する。代表的なベンチマークテストを下表に示す。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| SPEC | ベンチマークテストの策定を目的とする非営利団体 SPEC が策定したベンチマーク。整数演算性能を測定する SPECint,浮動小数点数演算を測定する SPECfp がある。 |

| TPC | 非営利団体 TPC が策定したオンライントランザクション処理の性能評価用のベンチマークテスト。TPC-C,TPC-E(TPC-C の後継)がある |

| 命令ミックス | CPU の性能評価に使用。プログラム中で頻繁に使用される命令の出現頻度から 1 命令当たりの平均命令実行時間を設定し,CPU の処理速度を算出する。 |

- レスポンスタイム(応答時間)

- レスポンスタイム(response time)とは、システムや装置などに要求や入力が与えてから、反応を送り返すまでにかかるの時間のこと。また、その平均。この時間が短いほど、利用者や他のシステムなど外部にとっての「待ち時間」が少ないことを意味する。

- スループット

- スループット(throughput)とは、機器や通信路などの性能を表す特性の一つで、単位時間あたりに処理できる量のこと。IT の分野では、コンピュータシステムが単位時間に実行できる処理の件数や、通信回線の単位時間あたりの実効伝送量などを意味することが多い。システムが単位時間内にジョブを処理する能力の評価尺度として用いられる。

- ベンチマーク

- ベンチマーク(benchmark)とは、性能や成績などの評価手法の一つで、同種の他の対象と同じ条件で測定値を求め、相対的な比較を行う方式。また、その際に比較に用いる対象や指標のこと。

- TPC

- TPC(Transaction Processing Performance Council : トランザクション処理性能評議会)とは、コンピュータシステムの性能評価の方法や基準などを策定する業界団体の一つ。世界の大手コンピュータメーカやソフトウェアメーカなどが参加しており、データベースシステムなど企業の情報システムなどで用いるシステムの性能指標の策定を行っている。

- SPECint

- SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation : 標準性能評価法人)が策定した整数演算性能を測定するためのベンチマーク。

- SPECfp

- SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation : 標準性能評価法人)が策定した浮動小数点演算を測定するためのベンチマーク。

- モニタリング

- ITの分野では、コンピュータシステムや通信機器などの状態をソフトウェアなどによって自動的、定期的に調べ、結果を時系列に記録する活動をモニタリング(monitoring)ということが多い。記録は問題発生時の詳細や原因の調査、性能改善などのために利用される。

ベンチマークテストを説明せよ。

使用目的に合わせて選定した標準的なプログラムを実行させ,システムの処理性能を測定する。

システム全体のスループットを高めるために,主記憶装置と低速の出力装置とのデータ層を,高速の補助記憶装置を介して行う方式はどれか。

- スプーリング

- スワッピング

- ブロッキング

- ページング

正解は,1. である。

コンピュータシステムによって単位時間当たりに処理される仕事の量を表す用語はどれか。

- スループット

- ターンアラウンドタイム

- タイムスライス

- レスポンスタイム

正解は,1. である。

② キャパシティプランニング

稼働状況が継続的に監視されているシステムがある。稼働して数年後に新規業務をシステムに適用する場合に実施する,キャパシティプランニングの作業項目の順序は次のとおり。

- システムの稼働状況から,ハードウェアの性能情報やシステム固有の環境を把握する。

- 利用者などに新規事業をヒアリングし,想定される処理件数や処理に要する時間といったシステムに求められる要件を把握する。

- システム特性に合わせて,サーバの台数,並列分散処理の実施の有無など,必要なシステム構成の案を検討する。

- システム構成の案について,適正なものかどうかを評価し,必要があれば見直しを行う。

- 負荷

- サイジング

- サイジング(sizing)とは、大きさを調整するという意味の英単語で、ITの分野ではシステムやその構成要素について必要とされる規模や性能を見積もったり、状況に応じて適切な規模に拡張あるいは縮減することを指す。

- スケールアウト

- スケールアウト(scale out)とは、コンピュータシステムの性能を増強する手法の一つで、コンピュータの台数を増やすことでシステム全体の性能を向上させること。処理を並列化、分散化できるシステムで適用される。

- スケールアップ

- スケールアップ(scale up)とは、コンピュータシステムの性能を増強する手法の一つで、コンピュータの構成部品をより高い性能や容量のものに交換・増設することにより拡張すること。コンピュータ自体を丸ごとより高い性能のものに入れ替える場合もある。

- 容量・能力管理

- プロビジョニング

- プロビジョニング(provisoning)とは、設備やサービスに新たな利用申請や需要が生じた際に、資源の割り当てや設定などを行い、利用や運用が可能な状態にすること。対象や分野によってサーバプロビジョニング、ユーザープロビジョニング、サービスプロビジョニングなどがある。

キャパシティプランニングにおける作業を,実施する順序に並べよ。

- 稼働状況データ,磁気ディスク使用量,トランザクション数などの基礎数値を把握する。

- 端末増設計画,利用者数の増加などを検討する。

- 応答時間,システム資源の要求量などの増加から,システム能力の限界時期を検討する。

- CPU 増設,磁気ディスク増設,メモリ増設などを検討する。

(2) システムの信頼性特性と評価

① RASIS

RASIS(Reliability Availability Serviceability Integrity Security)とは、コンピュータシステムが期待された機能・性能を安定して発揮できるか否かを示すのに用いられる代表的な5つの特性の頭文字を繋ぎ合わせた用語。

| 特性 | 説明 |

|---|---|

| 信頼性(Reliability) | 障害や不具合による停止や性能低下の発生しにくさを表す。稼働時間当たりの障害発生回数(MTBF:Mean Time Between Failures)などの指標で表すことが多い。 |

| 可用性(Availability) | 稼働率の高さ、障害や保守による停止時間の短さを意味する。稼働が期待される時間に対する実際の稼働時間の割合(稼働率)などの指標で表す場合が多い。 |

| 保守性(Serviceability) | 障害復旧やメンテナンスのしやすさを表す。障害発生から復旧までの平均時間(MTTR:Mean Time To Repair)などの指標で表すことが多い。 |

| 保全性(Integrity) | 過負荷や障害、誤操作などによるデータの破壊や喪失、不整合などの起こりにくさを意味する。 |

| 機密性(Security) | 外部の攻撃者による不正侵入や遠隔操作、データやプログラムの改竄や機密データの漏洩などの起こりにくさを表す。 |

② 信頼性指標と信頼性計算

MTBF(Mean Time Between Failures : 平均故障間隔)とは、機器やシステムなどの信頼性を表す指標の一つで、稼働を開始(あるいは修理後に再開)してから次に故障するまでの平均稼働時間。「MTBF が 10 年」とは「10 年の稼働時間の間に平均 1 回故障する」という意味。

MTTR(Mean Time To Repair : 平均復旧時間)とは、機器やシステムなどの信頼性を表す指標の一つで、故障などで停止した際に、復旧にかかる時間の平均。「MTTR が 10 時間」とは「修理に平均 10 時間かかる」という意味。

バスタブ曲線(bathtub curve)とは,故障率が時間の伴って減少,一定,増加の順になっている曲線で,非修理系アイテムの故障曲線として用いられる。

バスタブ曲線の初期故障期間の対策として,設計や製造のミスを減らすために,設計審査や故障解析を強化する。

バスタブ曲線の偶発故障期間は,故障率がほぼ一定とみなせる期間であり,アイテムの通常の使用期間に相当する。この期間の長さは,一般に,耐用寿命といわれる。

バスタブ曲線の磨耗故障期間は,アイテムの老朽化による故障が多く発生する期間である。そのため,この期間においては予防保全によるアイテムの取替えが効果的である。

ちなみに,縦軸に故障率,横軸に時間を取ったときの形状が西洋の浴槽の断面に似ているのでこのように呼ばれている。船底形曲線ともいう。

2 台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と,2 台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで,処理装置の稼働率はいずれも 0.9 とし,処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率は,次式で求められる。

2 台とも正常に動作しなければならないときの稼働率は,次式で求められる。

よって,稼働率の差は 0.18 である。

システムの稼働率に関する記述のうち,適切なものはどれか。

- MTBF が異なっても MTTR が等しければ,システムの稼働率は等しい。

- MTBF と MTTR の和が等しければ,システムの稼働率は等しい。

- MTBF を変えずに MTTR を短くできれば,システムの稼働率は向上する。

- MTTR が変わらずに MTBF が長くなれば,システムの稼働率は低下する。

正解は,3. である。

(3) システムの経済性の評価

- イニシャルコスト

- イニシャルコスト(initial cost)とは、物事を始めたり、新しい物を使い始める際に、最初に必要になるコストのこと。使用開始までにかかるコストで、物品の購入代金やサービスの契約料、運搬や設置、設定などにかかる費用が該当する。

- ランニングコスト

- ランニングコスト(running cost)とは、施設や設備を使用中にかかる費用のこと。対象の使用開始から終了(廃棄・売却など)までの間に必要な費用で、使用や管理、保守、修理などにかかる費用の総体である。

- TCO

- TCO(Total Cost of Ownership : 総所有コスト)とは、機器やソフトウェア、システムなどの入手、導入から使用終了、廃棄に至るまでにかかる費用の総額。IT の分野では情報システムの導入から破棄までにかかる総コストを表すことが多い。

ソフトウェア

1. オペレーティングシステム

- OS の種類,特徴,機能,構成を理解し,担当する事項に適用する。

- ジョブ管理,タスク管理,記憶管理などOS の代表的な機能について,管理の仕組みを理解し,担当する事項に適用する。

(1) OS の種類と特徴

OS(Operating System)とは、ソフトウェアの種類の一つで、機器の基本的な管理や制御のための機能や、多くのソフトウェアが共通して利用する基本的な機能などを実装した、システム全体を管理するソフトウェア。

OS の目的は,下表に示すようなものが挙げられる。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 基本機能の提供 | 各ハードウェアの操作に対する基本的な機能を提供し,ユーザがハードウェアを意識せずに使えるように抽象化させる |

| 資源の有効活用 | CPU,メモリ,入出力装置などのコンピュータ資源を無駄なく割当て,効率的な制御を行う |

| 操作と運用支援 | 誰にでもコンピュータが容易に利用できるよう,ユーザのコンピュータに対する操作・運用上の支援を行う |

ソフトウェアの分類

ソフトウェアは,大別するとシステムソフトウェアと応用ソフトウェアに分けられる。また,システムソフトウェアは基本ソフトウェアとミドルウェアの 2 つからなる。

- システムソフトウェア

- システムソフトウェアとは、電子機器などの基本的な制御や管理を行うためのソフトウェア。機器の種類やメーカーによって何を指すかは異なり、ファームウェアやオペレーティングシステム(OS)、ミドルウェアなど(およびこれらの組み合わせや総称)をこのように呼ぶ。

- UNIX

- UNIX とは、1969 年に AT&T 社ベル研究所で開発が始まったオペレーティングシステム(OS)。また、その流れを汲む OS の総称。

- PC 用 OS

- パソコン向けの OS として広く利用されているものには Microsoft 社の Windows シリーズや Apple 社の Mac OS X などがある。

- オープン OS

- VM(Virtual Machine : 仮想マシン)

- VM とは、コンピュータやマイクロプロセッサ(CPU/MPU)の動作を模した機能を実装し、まったく同じように振る舞うソフトウェア。また、そのようなソフトウェアによってコンピュータ内に構築された仮想的なコンピュータ。

(2) OS の機能と構成

割込み

何らかの要因によって実行中の処理を中断し,別の処理を実行することを割込みと呼ぶ。割込みには,実行中のプログラムから呼び出す内部割込みと,ハードウェアの状態から生じる外部割込みがある。

| 分類 | 種類 | 発生条件 |

|---|---|---|

| 内部割込み | プログラム割込み | プログラム実行中の異常処理(ゼロ除算エラー,オーバフロー,記憶保護例外など)で発生 |

| スーパバイザコール割込み | プログラムから OS の機能を呼び出す(システムコール)場合に発生 | |

| 外部割込み | 入出力割込み | 入出力処理の終了時に発生 |

| 機械チェック割込み | ハードウェアの異状(電源異常,装置の故障)が生じたときに発生 | |

| タイマ割込み | 設定した時間が経過すると発生 | |

| コンソール割込み | 端末からの操作により発生 |

- マイクロカーネル

- マイクロカーネルとは、オペレーティングシステム(OS)の中核部分であるカーネル(kernel)の設計様式の一つで、カーネル自体には最低限の機能しか実装せず、OS の機能の多くをモジュールとして独立させたもの。

- モノリシックカーネル

- モノリシックカーネルとは、オペレーティングシステム(OS)の中核部分であるカーネル(kernel)の設計様式の一つで、主要な機能のすべてを同じメモリ空間に置き、一体的に運用するもの。カーネルの機能を最小限に絞り込み、機能の多くをモジュール(部品)として外部化する「マイクロカーネル」(microkernel)の対義語。

- ミドルウェア(middleware, M/W / MW)

- ミドルウェアとは、ソフトウェアの種類の一つで、オペレーティングシステム(OS)とアプリケーションソフトの中間に位置し、様々なソフトウェアから共通して利用される機能を提供するもの。OSが提供する機能よりも分野や用途が限定された、具体的・個別的な機能を提供する場合が多い。

- カーネルモード(スーパバイザモード)

- カーネルモードとは、マイクロプロセッサ(CPU/MPU)の実行モードの一つで、すべての命令を制限なく実行できるモード。オペレーティングシステム(OS)の中核部(カーネル)が動作するモードとして設計・想定されているためこのように呼ばれる。

- ユーザモード

- コンパイラ(compiler)

- コンパイラとは、人間に分かりやすく複雑な機能や構文を持つ高水準プログラミング言語(高級言語)で書かれたコンピュータプログラムを、コンピュータが解釈・実行できる形式に一括して変換するソフトウェア。

- サービスプログラム

- プロセス管理

- 運用管理

- 割込み

- 何らかの要因によって実行中の処理を中断し,別の処理を実行すること。

- 多重(マルチ)プログラミング

- ブートストラップ

- ブートとは、コンピュータを起動すること。また、人間がコンピュータに電源を投入(あるいはリセット)してから、OS が操作可能な状態になるまでに自動的に行われる一連の処理。

- ネットワークブート

- ネットワークブートとは、コンピュータの起動時に、構内ネットワーク(LAN)を通じて別のコンピュータから OS イメージを取得して起動すること。

- マルチブート

- マルチブートとは、一台のコンピュータに複数の OS(オペレーティングシステム)を導入(インストール)し、起動時に選択できるようにすること。2 つの OS を導入する「デュアルブート」が最も一般的。

- フラッシュブートローダ

UNIX において,あるコマンドの標準出力を,直接別のコマンドの標準入力につなげる機能はどれか。

- パイプ

- バックグラウンドジョブ

- ブレース展開

- リダイレクト

正解は,1. である。

コンパイラにおける最適化を説明せよ。

ソースコードを解析して,実行時の処理効率を高めたオブジェクトコードを生成する。

(3) ジョブ管理

ジョブの実行は,ジョブ管理機能のマスタスケジューラとジョブスケジューラの 2 つのプログラムで行う。

ジョブスケジューラを構成する各プログラムの説明を下表に示す。

| プログラム | 内容 |

|---|---|

| リーダ | JCL(Job Control Language)を解読して,入力待ち行列にジョブを登録する |

| イニシエータ | 入力待ち行列からジョブを選択して,必要なコンピュータ資源を割り当てる |

| ターミネータ | 実行を終了したジョブからコンピュータ資源を解放し,ジョブログ(ジョブの実行結果)を出力待ち行列へ登録する |

| ライタ | 出力待ち行列からジョブログを選択し,処理結果を出力する |

- ジョブスケジューラ

- ジョブスケジューラとは、コンピュータプログラムの実行制御システムの一つで、利用者が指定したスケジュールや条件に基づいてプログラムの起動や終了を行い、実行状態や実行結果を記録して報告するもの。

- マスタスケジューラ

- ジョブの実行指示や監視を行うオペレータとコンピュータとの仲介を行い,オペレータからの操作指示を受け付けたり,ジョブの実行状態や処理結果をオペレータの端末(操作卓)に表示したりする。

- バッチ処理

- バッチ処理とは、複数のプログラムからなる作業において、あらかじめ一連の手順を登録しておき、まとめて連続的に実行する方式。または、一定期間や一定量ごとにデータをまとめて一括して処理する方式。

スプーリングの説明として,適切なものはどれか。

- キーボードからの入力データを主記憶のキューに一旦保存しておく。

- システムに投入されたジョブの実行順序を,その特性や優先順位に応じて決定する。

- 通信データを直接通信相手に送らず,あらかじめ登録しておいた代理に送る。

- プリンタなどの低速な装置への出力データを一旦高速な磁気ディスクに格納しておき,その後に目的の装置に出力する。

正解は,4. である。スプーリングは,CPU に比べて低速な装置からの入出力処理から CPU を解放して,スループットの向上を図る仕組みである。

(4) タスク管理

① タスクと状態遷移

タスクの生成から消滅までの間を下表に示す。

| 状態 | 説明 |

|---|---|

| 実行可能状態 | 実行準備が整い,CPU にいつでも割り当てられる状態 |

| 実行状態 | タスクが CPU に割り当てられ,実行されている状態 |

| 待ち状態 | 他の処理により実行準備を整えている状態 |

| 遷移 | 内容 |

|---|---|

| 1 | 実行状態にある他のタスクの実行が終わり,実行可能状態の待ち行列に割当て可能なタスクがあるとき(タスクを実行状態へ遷移させ,CPU に割り当てることをディスパッチと呼ぶ) |

| 2 | 次の条件において,遷移が発生する ・CPU のタイムスライスを使い切ったとき ・優先度の高いタスクが実行可能状態に入り,実行権を奪われたとき(これをプリエンプションと呼ぶ) |

| 3 | タイムスライスを使い切らない途中で,入出力要求の割込みが起きたとき |

| 4 | タスクの入出力処理が終了したとき |

割込み

何らかの要因によって実行中の処理を中断し,別の処理を実行することを割込みと呼ぶ。割込みには,実行中のプログラムから呼び出す内部割込みと,ハードウェアの状態から生じる外部割込みがある。

| 分類 | 種類 | 発生条件 |

|---|---|---|

| 内部割込み | プログラム割込み | プログラム実行中の異常処理(ゼロ除算エラー,オーバフロー,記憶保護例外など)で発生 |

| スーパバイザコール割込み | プログラムから OS の機能を呼び出す(システムコール)場合に発生 | |

| 外部割込み | 入出力割込み | 入出力処理の終了時に発生 |

| 機械チェック割込み | ハードウェアの異常(電源異常,装置の故障)が生じたときに発生 | |

| タイマ割込み | 設定した時間が経過すると発生 | |

| コンソール割込み | 端末からの操作により発生 |

- プロセス

- ソフトウェアの分野では、OSからメモリ領域などの割り当てを受けて処理を実行しているプログラムのことを言う。OSの機能の一部を実行するシステムプロセスと、利用者の指示で実行されるユーザープロセスがある。必要に応じて別のプロセスを起動することができ、起動した側を親プロセス、された側を子プロセスという。

- スレッド

- ソフトウェアの分野では、並行処理に対応したマイクロプロセッサ(CPU/MPU)およびオペレーティングシステム(OS)におけるプログラムの最小の実行単位をスレッドという。

② 多重(マルチ)プログラミング(マルチタスク)とスケジューリング

- プリエンプティブ方式

- プリエンプティブマルチタスクとは、一つの処理装置(CPU)で並行して複数の処理を進めるマルチタスクで、CPU を OS が管理する方式。OS が CPU の処理能力を実行中のプログラムに少しずつ順番に割り当てて実行させる。

- ノンプリエンプティブ方式

- ノンプリエンプティブマルチタスクとは、一つの処理装置(CPU)で並行して複数の処理を進めるマルチタスクで、OS が CPU を管理しない方式。

- タイムスライス方式

- タイムスライス(time slice)とは、一台のコンピュータを同時に複数の主体で利用できるよう、処理時間を非常に短い時間で均等に分割したもの。

- 優先度順

- あらかじめタスクに設定した優先度に応じて CPU を割り当てる。

- ラウンドロビン

- ラウンドロビン(round robin)とは、総当たり戦、傘連判状、持ち回り、などの意味を持つ英単語。IT の分野では、複数の主体や対象を順繰りに(同じ順序で循環的に)指名したり割り当てたりすることを指す。例えば、コンピュータのオペレーティングシステム(OS)が複数のプログラムを並行に実行するため、単純に実行待ちのプログラムに順番に、均等にCPUの実行時間を割り当てる方式が用いられることがある。このような割り当て方式をラウンドロビンスケジューリングという。

- タイムクウォンタム

- タイムクウォンタムとは,一台のコンピュータを同時に複数の主体で利用できるよう、処理時間を非常に短い時間で均等に分割したもの。

- ディスパッチ

- ディスパッチ(dispatch)とは、発送(する)、派遣(する)などの意味を持つ英単語で、IT の分野では同種の複数の対象から一つを選び出したり、データの送信、資源の割り当て、機能の呼び出しなどを表すことが多い。マルチタスクやマルチスレッドに対応したOSで、待機状態のタスクやスレッドにCPUの計算時間を割り当て、処理を実行させることをディスパッチという。

優先度に基づくプリエンプティブなスケジューリングを行うリアルタイム OS で,二つのタスク A,B をスケジューリングする。A の方が B よりも優先度が高い場合にリアルタイム OS が行う動作のうち,適切なものはどれか。

- A の実行中に B の起動がかかると,A を実行可能状態にして B を実行する。

- A の実行中に B の起動がかかると,A を待ち状態にして B を実行する。

- B の実行中に A の起動がかかると,B を実行可能状態にして A を実行する。

- B の実行中に A の起動がかかると,B を待ち状態にして A を実行する。

正解は,3. である。

タスクのディスパッチの説明として,適切なものはどれか。

- 各タスクの実行順序を決定すること

- 実行可能なタスクに対してプロセッサの使用権を割り当てること

- タスクの実行に必要な情報であるコンテキストのこと

- 一つのプロセッサで複数のタスクを同時に実行しているかのように見えかける機能のこと

正解は,2. である。

スケジューリングに関する記述のうち,ラウンドロビン方式について説明せよ。

各タスクに,均等に CPU 時間を割り当てて実行させる方式である。

組込みリアルタイム OS で用いられる,優先度に基づくプリエンプティブなスケジューリングの利用方法として,適切なものはどれか。

- 各タスクの実行時間を均等配分する場合に利用される。

- 起動が速いタスクから順番に処理を行う場合に利用される。

- 重要度及び緊急度に応じて処理を行う場合に利用される。

- 処理時間が短いタスクから順番に処理を行う場合に利用される。

正解は,3. である。

ノンプリエンプティブなスケジューリング方式を説明せよ。

実行状態としたタスクが自ら待ち状態に遷移するか終了するまで,他のタスクを実行状態とすることができない。

(5) データ管理

(6) 入出力管理

- チャネル

- チャネル(channel)とは、経路、伝送路、周波数帯域、水路、溝、堀、導管、道筋、手段などの意味を持つ英単語。

- 入出力割込

図の送信タスクから受信タスクに $T$ 秒間連続してデータを送信する。1 秒当たりの送信量を $S$,1 秒当たりの受信量を $R$ としたとき,バッファがオーバフローしないバッファサイズ $L$ を表す関係式を示せ。ここで,受信タスクよりも送信タスクの方が転送速度は速く,次の転送開始までの時間間隔は十分あるものとする。

バッファサイズ $L$ は,次の関係式を満たす必要がある。

\[ L \ge (S-R)\times T \]入出力管理におけるバッファの機能を述べよ。

入出力装置と処理装置との間に特別な記憶域を設け,処理速度の違いを緩和する。

(7) 記憶管理

① 実記憶管理

- ロールイン

- ロールアウト

- オペレーティングシステム(OS)のメモリ管理において、メモリの空き領域が足りない場合に、すぐに使わない内容をストレージ(外部記憶装置)に書き出してメモリ上から削除する動作のことをロールアウト(rollout)ということがある。

- スワップイン

- スワップイン(swap-in)とは、コンピュータのストレージ(外部記憶装置)の一部とメインメモリ(RAM)の延長として利用するメモリスワップ(ページング)において、ストレージ上に退避した内容が必要になり、物理メモリに書き戻す操作のこと。

- スワップアウト

- スワップアウト(swap-out)とは、コンピュータのストレージ(外部記憶装置)の一部とメインメモリ(RAM)の延長として利用するメモリスワップ(ページング)において、あるメモリ領域の内容をストレージに書き出してその領域を開放する動作のこと。

- オーバーレイ方式(セグメント方式)

- ガーベジコレクション

- ガベージコレクション(garbage collection)とは、コンピュータプログラムの実行環境などが備える機能の一つで、実行中のプログラムが占有していたメモリ領域のうち不要になったものを自動的に解放し、空き領域として再利用できるようにするもの。

- コンパクション

- メモリコンパクション(memory compaction)とは、オペレーティングシステム(OS)などが持つメインメモリ(RAM)の管理機能の一つで、空き領域の断片化を解消し、連続した広い空間に再編すること。

② 仮想記憶管理

- ベースアドレス方式

- セグメント方式

- セグメントページング方式

- スラッシング

- スラッシング(thrashing)とは、コンピュータが搭載するメインメモリの容量に対して実行中のプログラムが使おうとするメモリ容量が過大なため、メモリとストレージとの間で内容の入れ替え(ページング/スワッピング)が頻繁に起き、処理がなかなか進まない状態のこと。動作が極端に遅くなり、外部からの入出力や操作もほとんど受け付けられない状態に陥る。

- 動的アドレス変換

- ページフォールト

- ページフォールト(page fault)とは、ページング方式の仮想記憶(仮想メモリ)において、プログラム(プロセス)がアクセスしようとした仮想メモリ領域(ページ)が物理メモリ上に無く、ストレージに退避していることが分かったときに発生する例外あるいは割り込み処理。

- ページリプレースメント

- LRU

- LRU(Least Recently Used)とは、広さの限られた一時的な保管場所が満杯になったとき何を棄てるか決定する基準の一つで、最も過去に使用されたものから順に破棄する方式。LRU 制御方式では,最も長い間参照されていないページを置き換える。

- FIFO

- FIFO(First-In First-Out)とは、複数の対象を取り扱う順序を表した用語で、最初に入れたものを最初に取り出す(先に入れたものを先に出す)方式のこと。

ページング方式の仮想記憶において,ページフォールトの発生回数を増加さえる要因はどれか。

- 主記憶に存在しないページへのアクセスが増加すること

- 主記憶に存在するページへのアクセスが増加すること

- 主記憶のページのうち,更新されたページの比率が高くなること

- 長時間アクセスしなかった主記憶のページをアクセスすること

正解は,1. である。

ページング方式を説明せよ。

仮想記憶空間と実記憶空間をそれぞれ固定長の領域に区切り,対応づけて管理する方式である。

仮想記憶システムにおいて主記憶の容量が十分でない場合,プログラムの多重度を増加させるとシステムのオーバヘッドが増加し,アプリケーションのプロセッサ使用率が減少する状態を表すものはどれか。

- スラッシング

- フラグメンテーション

- ページング

- ボトルネック

正解は,1. である。

LRU アルゴリズムで,ページ置換えの判断基準に用いられる項目はどれか。

- 最後に参照した時刻

- 最初に参照した時刻

- 単位時間当たりの参照頻度

- 累積の参照回数

正解は,1. である。

仮想記憶方式のコンピュータシステムにおいて,処理の多重度を増やしたところ,ページイン,ページアウトが多発して,システムの応答速度が急激に遅くなった。このような現象を何というか。

- オーバレイ

- スラッシング

- メモリコンパクション

- ロールアウト

正解は,2. である。

キャッシュメモリと主記憶との間でブロックを置き換える方式に LRU 方式がある。この方式で置換えの対象になるブロックはどれか。

- 一定時間参照されていないブロック

- 最後に参照されてから最も長い時間が経過したブロック

- 参照頻度の最も低いブロック

- 読み込んでから最も長い時間が経過したブロック

正解は,2. である。

ページング方式の仮想記憶を用いることによる効果はどれか。

- システムダウンから復旧するときに,補助記憶のページを用いることによって,主記憶の内容が再現できる。

- 処理に必要なページを動的に主記憶に割り当てることによって,主記憶を効率的に使用できる。

- 頻繁に使用されるページを仮想記憶に置くことによって,アクセス速度を主記憶へのアクセスよりも速めることができる。

- プログラムの大きさに応じて大小のページを使い分けることによって,主記憶を無駄なく使用できる。

正解は,2. である。

主記憶の管理方式とマルチプログラミングでのプログラムの多重度の組合せで,スラッシングが発生しやすいのはどれか。

| 主記憶の管理方式 | プログラムの多重度 | |

|---|---|---|

| ア | 仮想記憶方式 | 大きい |

| イ | 仮想記憶方式 | 小さい |

| ウ | 実記憶方式 | 大きい |

| エ | 実記憶方式 | 小さい |

正解は,ア である。仮想記憶を利用するシステムにおいて,主記憶が少ない状態で多くのプログラムを実行すると,ページング処理が多発し,システムのオーバーヘッドが増加する。その結果,アプリケーションの CPU 使用率が極端に低下する現象のことをスラッシングという。

(8) ネットワーク制御

- プロトコル制御

- プロトコル(protocol)とは、手順、手続き、外交儀礼、議定書、協定などの意味を持つ英単語。

- 通信プロトコル

- 通信におけるプロトコル(communication protocol)とは、複数の主体が滞りなく信号やデータ、情報を相互に伝送できるよう、あらかじめ決められた約束事や手順の集合のこと。

- TCP/IP

- TCP/IP とは、インターネットなどで標準的に用いられる通信プロトコル(通信手順)で、TCP(Transmission Control Protocol)と IP(Internet Protocol)を組み合わせたもの。また、TCP と IP を含む、インターネット標準のプロトコル群全体の総称。

- OSI 参照モデル

- OSI 参照モデルとは、コンピュータネットワークで様々な種類のデータ通信を行うために機器やソフトウェア、通信規約(プロトコル)などが持つべき機能や仕様を複数の階層に分割・整理したモデルの一つ。

- LAN

- LAN(Local Area Network)とは、限られた範囲内にあるコンピュータや通信機器、情報機器などをケーブルや無線電波などで接続し、相互にデータ通信できるようにしたネットワークのこと。概ね室内あるいは建物内程度の広さで構築されるものを指す。

- WAN

- WAN(Wide Area Network)とは、地理的に離れた地点間を結ぶ通信ネットワーク。建物内や敷地(キャンパス)内を結ぶ LAN(Local Area Network)と対比される用語で、通信事業者が設置・運用する回線網のことを指すことが多い。

(9) 運用の管理

- プロファイル

- プロファイル(profile)とは,ITの分野では、何らかの対象に関する属性や設定などの情報を列挙した、ひとまとまりのデータの集合のことを指す場合が多い。

- ユーザアカウント

- ユーザーアカウント(user account)とは、コンピュータやネットワークなどを許可された人のみが利用できるようにするために登録される利用者の識別情報や資格情報のセット。単にアカウント(account:「口座」の意)と呼ばれることも多い。

- システム利用権

- ファイルアクセス権

- 端末利用権

(10) ユーザ管理

- スーパユーザ

- スーパーユーザー(superuser)とは、オペレーティングシステム(OS)の持つ特殊な利用者アカウントの一つで、最も強い権限を持つアカウント。システム管理者などが利用する。

- root

- root とは、UNIX 系 OS などでシステムに最初から組み込まれている管理者アカウント。一般に「スーパーユーザー」(superuser)と呼ばれる種類のアカウントの一つで、他のユーザーと異なり、ログイン時のホームディレクトリがシステムのルートディレクトリ(/)であることからこのように呼ばれるようになった。

- Administrator

- アドミニストレータとは、管理者、行政官、管財人などの意味を持つ英単語で、ITの分野ではコンピュータや通信機器、オペレーティングシステム(OS)などを管理する人や役職のことをこのように呼ぶ。管理に必要なシステム上の特権的・優越的な権限を与えられた人やユーザーアカウントを指すこともある。

- ゲスト

- ゲストアカウントとは、オペレーティングシステム(OS)などの利用者アカウント(利用権)の種類の一つで、正式な利用者登録(アカウント取得)をしていない一時的な利用者のためのもの。

- 管理者権限

- 管理者権限(administrative rights)とは、情報システムの登録利用者に与えられる操作権限のうち、システムの管理を行うためのもの。そのような権限を持つ利用者アカウントを管理者アカウントなどと呼ぶ。

- LDAP

- LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)とは、インターネットなどのTCP/IPネットワークでディレクトリサービスにアクセスするための通信プロトコルの一つ。

(11) セキュリティ制御

- ロギング機能

- ロギング(logging)とは、起こった出来事についての情報などを一定の形式で時系列に記録・蓄積すること。そのように記録されたデータのことを「ログ」(log)という。

- オーディット機能

- 監査証跡(audit trail)とは、情報システムが行なった処理内容や、処理対象や処理過程のデータ、利用者が行なった操作などを時系列にそのまま記録したデータのこと。システム監査の際に処理が適切に実施されたかどうかを確認するための基礎資料となる。

- アカウンタビリティ

- アカウンタビリティ(accountability)とは、権限を行使したり組織を指揮・監督する人が、自ら(の組織)の行動(または行動を怠ったこと)やその結果について、利害関係者(ステークホルダー)や社会に対して報告・説明を行なう責任のこと。

- 信頼プロセス

(12) 障害管理

障害(failre)とは、IT の分野では、機器やソフトウェア、システム、通信回線などに異状が生じ、本来の機能を発揮できなくなることを指す。

- ハードウェア障害

- ソフトウェア障害

2. ミドルウェア

- 代表的なミドルウェアの役割,基本的な機能を理解し,担当する事項に適用する。

ミドルウェア(middleware)とは、ソフトウェアの種類の一つで、オペレーティングシステム(OS)とアプリケーションソフトの中間に位置し、様々なソフトウェアから共通して利用される機能を提供するもの。OSが提供する機能よりも分野や用途が限定された、具体的・個別的な機能を提供する場合が多い。

(1) ミドルウェアの役割と機能

- アプリケーションプログラム間連携ソフトウェア

- DBMS

- 通信管理システム

- ソフトウェア開発支援ツール

- 運用管理ツール

- TP(Transaction Processing : トランザクション処理)モニタ

(2) シェルの役割と機能

- コマンドインプリタ

(3) API

API(Application Programming Interface)とは、あるコンピュータプログラム(ソフトウェア)の機能や管理するデータなどを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式などを定めた規約のこと。

プログラムが API を利用することでプログラム開発の負担を削減し,生産性を向上させる。

- Web API

- Web アプリケーション開発に利用できる API のことで,インターネット経由で高機能なコンテンツを利用することができる。

(4) ライブラリ

IT の分野では、ある特定の機能を持ったコンピュータプログラムを他のプログラムから呼び出して利用できるように部品化し、そのようなプログラム部品を複数集めて一つのファイルに収納したものをライブラリという。

- ソースライブラリ

- オブジェクトライブラリ

- ロードライブラリ

- DLL(Dynamic Link Library)

- DLL ファイルとは、Windows のプログラムファイルの種類の一つで、様々なプログラムから利用される汎用性の高い機能を収録した、部品化されたプログラムのこと。標準のファイル拡張子は「.dll」。

- クラスライブラリ

- クラスライブラリとは、オブジェクト指向プログラミング言語において、外部から利用可能な特定の機能を持つプログラム部品をクラスとして定義し、これを複数集めて一つのファイルなどの形にまとめたもの。オブジェクト指向言語におけるライブラリ。

(5) コンポーネントウェア

- コンポーネント

- コンポーネントとは、部品、成分、構成要素などの意味を持つ英単語。ITの分野では機器やソフトウェア、システムの構成する部品や要素などのことを意味する。

- Java Beans

- JavaBeans とは、Java 言語で再利用可能な部品(モジュール)化されたプログラムを作成するための仕様。また、その仕様に則って開発された部品化された Java プログラム(略して Bean とも呼ばれる)。

- ActiveX

- ActiveX とは、Microsoft 社のソフトウェア技術のブランド名の一つで、インターネットなどの通信ネットワークを通じて異なるコンピュータ上で動作するソフトウェアを連携させたり、データやプログラム部品をやり取りするための技術や製品、仕様などのこと。

- CORBA

- CORBA(Common Object Request Broker Achitecture)とは、様々なソフトウェア部品(コンポーネント)間で相互に機能の呼び出しなどを行えるようにする手順を定めた標準規格の一つ。業界団体の Object Management Group(OMG)が仕様を策定・公開している。

(6) 開発フレームワーク

3. ファイルシステム

- ファイルを階層化して管理する仕組みを理解し,担当する事項に適用する。

- ファイルシステムの種類,特徴を理解し,担当する事項に適用する。

- ファイル編成,アクセス手法,バックアップ方式の種類,代表的な特徴を理解し,担当する事項に適用する。

(1) ディレクトリ管理とファイル管理

- 参照情報

- シンボリックリンク

- シンボリックリンク(symbolic link)とは、オペレーティングシステム(OS)のファイルシステムの機能の一つで、特定のファイルやディレクトリを指し示す別のファイルを作成し、それを通じて本体を参照できるようにする仕組み。

- ショートカット

- Windows のファイルシステムの機能の一つで、別の場所にあるファイルやフォルダを指し示す特殊なファイルやそのアイコンのことをショートカット(short cut)という。

- エイリアス

- macOS(Mac OS X/旧Mac OS)で、よく使うファイルやフォルダの分身を別の場所に置き、すぐに参照できるようにする機能をエイリアス(alias)という。

- ルートディレクトリ

- ルートディレクトリ(root directory)とは、コンピュータがストレージ(外部記憶装置)の内容を整理するファイルシステムにおいて、装置やシステム全体の最上位のディレクトリのこと。すべてのファイルやディレクトリはルートディレクトリを根(root)とする木構造のディレクトリ階層のいずれかに収まっている。

- カレントディレクトリ

- カレントディレクトリ(current directory)とは、実行中のソフトウェアなどがストレージ(外部記憶装置)のファイルシステム中で現在位置として指し示しているディレクトリのこと。相対パスでファイルやディレクトリなどを指定する際の基準の位置となる。

- 検索手法

データ検索時に使用される,理想的なハッシュ法の説明として,適切なものはどれか。

- キーワード検索のヒット率を高めることを目的に作成した,一種の同義語・類義語リストを用いることによって,検索漏れを防ぐ技術である。

- 蓄積されている膨大なデータを検索し,経営やマーケティングにとって必要な傾向,相関関係,パターンなどを導き出すための技術や手法である。

- データとそれに対する処理を組み合わせたオブジェクトに,認識や判断の機能を加え,利用者の検索要求に対して,その意図を判断する高度な探索技術である。

- データを特定のアルゴリズムによって変換した値を格納アドレスとして用いる,高速でスケーラビリティの高いデータ検索技術である。

正解は,4. である。

ファイルシステムの絶対パス名を説明したものはどれか。

- あるディレクトリから対称ファイルに至る幾つかのパス名のうち,最短のパス名

- カレントディレクトリから対象ファイルに至るパス名

- ホームディレクトリから対象ファイルに至るパス名

- ルートディレクトリから対象ファイルに至るパス名

正解は,4. である。

(2) ファイルシステムの種類と特徴

- FAT ファイルシステム

- FAT とは、米マイクロソフト(Microsoft)社の Windows シリーズが標準で対応しているファイルシステムの一つ。

- NTFS

- NTFS(NT File System)とは、Windows 標準のファイルシステムの一つ。ストレージ(外部記憶装置)内部を管理し、ファイルやディレクトリ(フォルダ)を格納する。Windows NT で新たに導入されたためにこのように呼ばれており、それまで標準だった FAT16/FAT32 に替えて標準的に利用されるようになった。

- ボリューム

- コンピュータのストレージ(外部記憶装置)の管理単位の一つで、オペレーティングシステム(OS)によって区画付けされた、ひとつながりの連続した記憶領域をボリューム(volume)という。

(3) ファイル構成とアクセス手法

- 順次アクセス

- 順次アクセス(sequential access,シーケンシャルアクセス)とは、複数のデータや記憶領域にアクセスする際に、それらが並んだ順番に連続して読み込みや書き込みを行うこと。

- 直接アクセス

- 動的アクセス

- あふれ域

直接編成ファイルにおけるレコードのキー値を格納アドレスに変換したハッシュ値の分布として,理想的なものはどれか。

- 一様分布

- 幾何分布

- 二項分布

- ポアソン分布

正解は,1. である。

(4) バックアップ

バックアップ(backup)とは、応援、予備(の)、代替(の)、支援、支持、擁護、後援、渋滞、後退などの意味を持つ英単語。ITの分野では、機器の故障などに備えて用意された代替設備や予備品、データの複製などのことを意味することが多い。

- 多重バックアップ

- フルバックアップ

- バックアップの手法の一つで、前回からの追加や更新の有無に関わらずすべてのデータの複製を取ることをフルバックアップ(full backup:完全バックアップ)という。

- 差分バックアップ

- バックアップの手法の一つで、最新の完全バックアップ以降に追加・更新されたすべてのデータを毎回複製する方式を差分バックアップ(differential backup:ディファレンシャルバックアップ)という。具体的には,直前に行ったバックアップの後,ファイル更新を示す情報があるファイルだけをバックアップし,ファイル更新を示す情報はリセットする。

- 増分バックアップ

- バックアップの手法の一つで、直前の(部分)バックアップ以降に追加・更新された部分のみを新たに複製する方式を増分バックアップ(incremental backup:インクリメンタルバックアップ)という。増分バックアップでは,直前に行ったバックアップの後,ファイル更新を示す情報があるふぁいるだけをバックアップし,ファイル更新を示す情報はリセットする。

データ管理ユーティリティの一つである,アーカイバの機能を説明せよ。

データのバックアップや配布のために,複数のファイルを一つにまとめたり,元に戻したりする。

4. 開発ツール

- ソフトウェア開発に用いる代表的な開発ツールの種類,特徴,基本的な機能を理解し,担当する事項に適用する。

(1) 開発ツールの種類と特徴

- 設計支援ツール

- 設計ツール

- 構築ツール

- テストツール

- ツールチェーン

- EUC

- EUD

- エミュレータ

- シミュレータ

- ICE(In-Circuit Emulator : インサーキットエミュレータ)

- トレーサ

- インスペクタ

- スナップショット

- アサーションチェッカ

- バージョン管理ツール

静的テストツールの機能に分類されるものはどれか。

- ソースコードを解析して,プログラムの誤りを検出する。

- テスト対象モジュールに必要なドライバ又はスタブを生成する。

- テストによって実行した経路から網羅度を算出する。

- プログラムの特定の経路をテストするためのデータを作成する。

正解は,1. である。

(2) 言語処理ツールの種類と特徴

- アセンブラ

- アセンブラとは、アセンブリ言語で記述されたコンピュータプログラム(ソースコード)を、コンピュータが直接解釈・実行できる機械語(マシン語)による表現(オブジェクトコード)に変換するソフトウェア。

- インタプリタ

- インタプリタとは、人間に分かりやすい高水準プログラミング言語(高級言語)で書かれたコンピュータプログラムを、コンピュータが解釈・実行できる形式に変換しながら同時に少しずつ実行していくソフトウェア。(原始プログラムを,解釈しながら実行するプログラムである。)

- リンカ

- リンカとは、ソフトウェアの開発ツールの一つで、機械語(マシン語)で記述されたプログラムを連結、編集して実行可能ファイルを作成するソフトウェア。相互参照の解決などを行い,複数の目的モジュールなどから一つのロードモジュールを生成する。

- ローダ

- ローダとは、コンピュータプログラムの種類や機能の一つで、データやプログラムを外部から読み込む(load:ロードする)もの。対象により「ブートローダ」「画像ローダ」「クラスローダ」などのように呼ぶ。

- コンパイラ

- コンパイラ(compiler)とは、人間に分かりやすく複雑な機能や構文を持つ高水準プログラミング言語(高級言語)で書かれたコンピュータプログラムを、コンピュータが解釈・実行できる形式に一括して変換するソフトウェア。

- 実行時コンパイラ

- プログラミング言語の実行環境の機能の一つで、ソースコードや中間コードから機械語への変換処理を実行直前にまとめて行なう機能を JIT コンパイラ(Just-In-Time compiler)という。

- クロスコンパイラ

- 開発者が高水準プログラミング言語で作成したソースコードを解釈し、開発に使用しているのとは異なる機種で実行可能な機械語のプログラムを生成するソフトウェアをクロスコンパイラという。

- ジェネレータ

- 与えられた条件などに基づいてデータやプログラムコードを自動的に生成するプログラムなどを指す。

- プリプロセッサ

- プリプロセッサとは、ソフトウェアの役割による分類の一つで、ある中心的な処理を行うプログラムに対して、その前処理(preprocess)を行うプログラムのこと。

- 原始プログラム(ソースプログラム)

- 原始プログラムとは、プログラミング言語などの人間が理解・記述しやすい言語やデータ形式を用いて書き記されたコンピュータプログラムのこと。プログラムに限らず、人工言語や一定の規約・形式に基いて記述された複雑なデータ構造の定義・宣言などのこともソースコードと呼ぶ場合がある。

- 目的プログラム

- オブジェクトコードとは、コンピュータプログラムの形式の一つで、コンピュータによる解釈・実行に適した言語やコード体系で記述されたもの。通常は人間が直接記述することはなく、ソースコードから変換して生成する。

- ロードモジュール

- 実行ファイルとは、コンピュータのストレージ(外部記憶装置)などに記録されるファイルの種類の一つで、メインメモリに読み込んで実行できる形式のプログラムファイルのこと。

手続型言語のコンパイラが行う処理のうち,最初に行う処理はどれか。

- 意味解析

- 構文解析

- 最適化

- 字句解析

正解は,4. である。

コンパイラによる最適化の主な目的はどれか。

- プログラムの実行時間を短縮する。

- プログラムのデバックを容易にする。

- プログラムの保守性を改善する。

- 目的プログラムを生成する時間を短縮する。

正解は,1. である。コンパイラにおける最適化では,ソースコードを解析して,実行時の処理効率を高めたオブジェクトコードを生成する。

コンパイル済みのオブジェクトコードがサーバに格納されていて,クライアントからの要求によってクライアントへ転送されて実行されるプログラムはどれか。

- アプレット

- サーブレット

- スクリプト

- スレッド

正解は,1. である。

5. オープンソースソフトウェア

- オープンソースソフトウェアの種類,代表的な特徴,利用上の考慮点,動向を理解し,担当する事項に適用する。

オープンソースとは、人間が理解しやすいプログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムであるソースコードを広く一般に公開し、誰でも自由に扱ってよいとする考え方。また、そのような考えに基づいて公開されたソフトウェアのこと。

(1) OSS の種類と特徴

- Linux カーネル

- 狭義の Linux は、コンピュータのハードウェアの管理やプログラムの実行制御などを行う中核部分の Linuxカーネル(Linux kernel)を指す。

- Perl

- Perl(Practical Extraction and Report Language)とは、簡潔な記述や柔軟性、拡張性の高さが特徴的な高水準のプログラミング言語の一つ。いわゆるスクリプト言語あるいは軽量言語(LL:Lightweight Language)の草分けの一つで、UNIX 系 OS を中心に広く普及している。

- Python

- Python とは、簡潔で読みやすい文法が特徴的な汎用の高水準プログラミング言語の一つ。いわゆるスクリプト言語あるいは軽量言語(LL:Lightweight Language)の草分けの一つで、UNIX 系 OS を中心に広く普及している。

- Ruby

- Ruby とは、まつもとゆきひろ(Matz)氏が開発を創始した著名なオブジェクト指向プログラミング言語。主な処理系(実行環境)としてソースコードをそのまま実行に移せるインタプリタを採用したスクリプト言語の一種である。

- オープンソースライブラリ

- CPAN

- Perl プログラムに組み込んで利用できるモジュール(ソフトウェア部品)を収集・公開している Web サイトを CPAN(シーパン)という。

- PEAR

- jQuery

- jQuery とは、Web ブラウザ上で動作する JavaScript ライブラリの一つ。ブラウザの種類に依らず簡潔な記述で豊富な機能を活用することができる。オープンソースとして公開・配布されている。

- コピーレフト(Copyleft)

- コピーレフトとは、著作物の権利に関する考え方の一つで、著作物の自由な利用・改変・再配布を認め、また、そこから派生した著作物についてこれらの行為を制限してはならないとするもの。

- デュアルライセンス

- ソフトウェアなどを二つの異なる利用許諾(ライセンス)に基いて配布・販売などすることを「デュアルライセンス」(dual-licensing)という。3 つ以上の場合を含むより一般的な表現として「マルチライセンス」(multi-licensing)ということもある。利用形態などによって適用されるライセンスが異なる場合と、利用者が選択肢の中から自由に選べる場合がある。

- GPL(General Public License)

- GPL とは、ソフトウェアの利用許諾条件などを定めたライセンスの一つ。主にフリーソフトウェアの開発・配布のために用いられるもので、FSF(Free Software Foundation)が公開している。

- BSDL(Berkely Software Distribution License)

- BSD ライセンスとは、オープンソースソフトウェアを開発・配布する際によく用いられる、利用条件などを定めた利用許諾契約書(ライセンス)の一つ。

- MPL(Mozilla Public License)

- Apache ライセンス

- Apache ライセンスとは、オープンソースソフトウェアを開発・配布する際によく用いられる、利用条件などを定めた利用許諾契約書(ライセンス)の一つ。

OSI によるオープンソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。

- ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。

- オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。

- オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。

- 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。

正解は,4. である。

オープンソースライセンスにおいて,“著作権を保持したまま,プログラムの複製や改変,再配布を制限せず,そのプログラムから派生した二次著作物(派生物)には,オリジナルと同じ配布条件を適用する” とした考え方はどれか。

- BSD ライセンス

- コピーライト

- コピーレフト

- デュアルライセンス

正解は,3. である。

GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。

- OSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。

- OSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。

- OSS の入手,改変,販売を全て自社で行っている。

- OSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。

正解は,3. である。

(2) UNIX 系 OS

- NetBSD

- Linux

- FreeBSD(Free Berkley Software Distribution)

- OpenBSD

- The Open Group

(3) オープンソースコミュニティ

あるオープンソースソフトウェアの開発や保守、その他関連する活動に携わるに集団や団体をオープンソースコミュニティという。法人格や規約を持ち団体として組織化されたものと、有志の個人がゆるく連帯して活動する形のものがある。

開発者のコミュニティにおいては、ソフトウェアの開発を協力して行い、バグを修正するためのパッチを作成・配布したりといった活動を行う。利用者のコミュニティではバグレポートを共有しバグを報告しあったり、ユーザー会などの形でセミナーやカンファレンスを開催し、オープンソースソフトウェアの普及を促進する活動を行う。関連するドキュメントを多言語に翻訳するといった活動も行う。

(4) OSS の利用・活用と考慮点

- 安全性

- 信頼性

OSI によるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。

- ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。

- オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。

- オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。

- 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。

正解は,2. である。

(5) OSS の動向

ハードウェア

1. ハードウェア

- コンピュータの構成部品である電気・電子回路の考え方を理解する。

- 機械を電子的に制御する場合の代表的な方法の特徴を理解する。

- 構成部品の特性,論理設計の基本的な留意事項を理解する。

- 組込み機器の開発における消費電力の重要性を理解する。

(1) 電気・電子回路

- NAND 回路

- フリップフロップ

二つの安定状態をもつ順序回路はどれか。

- NAND ゲート

- 加算器

- コンデンサ

- フリップフロップ

正解は,4. である。

(2) 機械・制御

- オープンループ制御

- クローズドループ制御

- シーケンス制御

- フィードバック制御

- PWM(Pulse Width Modulation)制御

(3) 構成部品及び要素と実装

- ダイオード

- LED

- トランジスタ

- IC

- LSI

- VLSI(Very Large Scale Integration)

- FPGA(Field Programmable Gate Array)

アクチュエータの説明として,適切なものはどれか。

- 与えられた目標量と,センサから得られた制御量を比較し,制御量を目標量に一致させるように操作量を出力する。

- 位置,角度,速度,加速度,力,温度などを検出し,電気的な情報に変換する。

- エネルギー発生源からのパワーを,制御信号に基づき,回転,並進などの動きに変換する。

- マイクロフォン,センサなどが出力する微小な電気信号を増幅する。

正解は,3. である。

RFID の活用事例として,適切なものはどれか。

- 紙に印刷されたディジタルコードをリーダで読み取ることによる情報の入力

- 携帯電話とヘットフォンとの間の音声データ通信

- 赤外線を利用した近距離データ通信

- 微小な無線チップによる人又は物の識別及び管理

正解は,4. である。RFID(Radio Frequency Identification)とは,識別番号などを記録した微細な IC チップをタグなどに埋め込んで物品に添付し,外部と無線通信することにより個体識別や所在管理,移動追跡などを行う仕組みである。

(4) 論理設計

- 回路設計

(5) 消費電力

データセンタなどで採用されているサーバ,ネットワーク機器に対する直流給電の利点を述べよ。

交流から直流への変換,直流から交流への変換で生じる電力損失を低減できる。

定格出力電力 500 W で効率 80 % の電源ユニットがある。この電源ユニットから 500 W の出力電力を得るのに最低限必要な入力電力の大きさは何 W か。

最低限必要な入力電力の大きさは,次式で求められる。