平成23年度 春期 午前Ⅱ問題の解答と解説

試験時間は 10:50 ~ 11:30(40 分)である。

問1 PM がプロジェクトを推進するために成すべき事項

プロジェクトマネージャがシステム開発プロジェクトを推進するために成すべき事項として,適切なものはどれか。

問1 の解答と解説

【答え】イ

プロジェクトマネージャは、豊富な業務経験、情報技術の知識、リーダシップをもち、プロジェクトの運営を管理する役職である。

JIS Q 21500:2018「プロジェクトマネジメントの手引」によれば,プロジェクトマネージャは,プロジェクトの活動を指揮し,マネジメントして,プロジェクトの完了に説明義務を負う。

問2 プロジェクト憲章

PMBOK において,プロジェクト憲章は,どの知識エリアのどのプロセス群で作成するか。

問2 の解答と解説

【答え】エ

PMBOK において,プロジェクト憲章は,プロジェクト統合マネジメントの立ち上げプロセス群で作成する。

参考文献

- Masassiah Web Site, 「プロジェクト憲章」

問3 プロジェクト統合マネジメント

PMBOK のプロジェクト統合マネジメントにおいて,プロジェクトの拡張や縮小を行うのに必要なものはどれか。

問3 の解答と解説

【答え】ウ

PMBOK のプロジェクト統合マネジメントでは,プロジェクト全体の整合性を図る。変更要求があれば,プロジェクトの拡張や縮小を行う。

問4 アローダイアグラム

アローダイヤグラムで示す計画に基づいてシステム開発を進めたい。各作業をそれぞれ最も早く開始するとき,必要となる人数の推移を表すものはどれか。ここで,アローダイアグラムのそれぞれの作業に付けられた記述は,作業に必要な日数と,1 日当たりの必要人数を表す。

問4 の解答と解説

【答え】エ

必要となる人数の推移は次表のようになる。

| 日数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人数 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 |

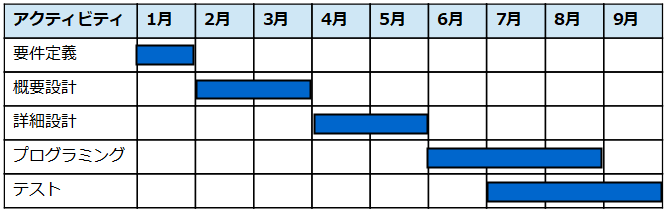

問5 ガントチャート

工程管理図表に関する記述のうち,ガントチャートの特徴はどれか。

問5 の解答と解説

【答え】ウ

ガントチャート(Gantt chart)とは、プロジェクトの工程管理などで用いられる図表の一つで、縦に並んだ棒グラフの列で計画や進捗を視覚的に表したもの。1910年代にアメリカの機械エンジニア、経営コンサルタントのヘンリー・ガント(Henry L. Gantt)が考案した。

縦軸に作業項目,横軸に時間をとり,作業に必要な期間を横棒の長さで表記する図法である。作業項目の重なりがわかりやすいので,日程計画の策定に使用されたり,計画と実績を並べて表記することで進捗を管理する方法としても用いられる。

問6 クラッシング

スコープを縮小せずにプロジェクト全体のスケジュールを短縮する技法の一つである "クラッシング" では,メンバの時間外勤務を増やしたり,業務内容に精通したメンバを新たに増員したりする。"クラッシング" を行う際に,優先的に資源を投入すべきスケジュールアクティビティはどれか。

問6 の解答と解説

【答え】イ

プロジェクトのスケジュールを短縮するために,アクティビティに割り当てる資源を増やして,アクティビティの所要期間を短縮する技法。例えば,メンバの時間外勤務を増やしたり、業務内容に精通したメンバを新たに増員するなど、クリティカルパス上のアクティビティに資源を追加投入して短縮を図る。

問7 IFPUG 法

ファンクションポイント法の一つである IFPUG 法では,機能をデータファンクションとトランザクションとに分類する。機能を適切に分類したものはどれか。

- EI : 外部入力

- EIF : 外部インタフェースファイル

- EO : 外部出力

- EQ : 外部照会

- ILF : 内部論理ファイル

| データファンクション | トランザクションファンクション | |

|---|---|---|

| EI, EO, EQ | EIF, ILF | |

| EIF, EQ, ILF | EI, EO | |

| EIF, ILF | EI, EO, EQ | |

| ILF | EI, EIF, EO, EQ |

問7 の解答と解説

【答え】ウ

ファンクションポイント(FP : Function Point)法とは,ソフトウェアの機能を,外部入力,外部出力,内部論理ファンクション,外部インタフェースファイル,外部照会の 5 つのファンクションタイプに分けて,それぞれの機能の複雑さに基づいて工数を見積もる手法である。画面や帳票などユーザの目に見える単位で工数を見積もるため,見積もりの根拠をユーザが理解しやすい,という特徴がある。

また,開発に複数のプログラム言語を用いる場合,プログラム言語に依存しない見積りが行えることも特徴である。

| 分類 | ファンクションタイプ | 内容 | |

|---|---|---|---|

| 記号 | 名称 | ||

| データ ファンクション |

ILF | 内部論理ファイル | 該当するアプリケーションによって作成,更新,参照,削除を行うデータのまとまり |

| EIF | 外部インタフェースファイル | 他アプリケーションによって作成されたデータのまとまりで,該当するアプリケーションは参照だけを行うもの | |

| トランザクション ファンクション |

EI | 外部入力 | 当該アプリケーションの外部からデータを入力し,データファンクションを追加,修正,削除する処理 |

| EO | 外部出力 | 計算などの処理ロジックを通したデータを画面,帳票,他アプリケーションなどに出力する処理 | |

| EQ | 外部照会 | 計算などの処理ロジックを通さないデータを画面,帳票,他アプリケーションなどに出力する処理 | |

IT の分野におけるトランザクション(transaction)とは,ソフトウェアの処理方式の一つで,互いに関連・依存する複数の処理をまとめ,一体不可分の処理単位として扱うことを指す場合が多い。

問8 ソフトウェアの品質特性の定義

JIS X 0129-1 で規定されるソフトウェアの品質特性の定義のうち,"効率性" の定義はどれか。

問8 の解答と解説

【答え】エ

JIS X 0129-1「ソフトウェア製品の品質-第1部:品質モデル」において効率性は,明示的な条件の下で,使用する資源の量に対比して適切な性能を提供するソフトウェア製品の能力である。

JIS X 0129-1 で定義されたソフトウェアの品質特性は,以下のとおり。

- 機能性

- ソフトウェアが,指定された条件の下で利用されるときに,明示的及び暗示的必要性に合致する機能を提供するソフトウェア製品の能力。

- 信頼性

- 指定された条件下で利用するとき,指定された達成水準を維持するソフトウェア製品の能力。

- 使用性

- 指定された条件の下で利用するとき,理解,習得,利用でき,利用者にとって魅力的であるソフトウェア製品の能力。

- 効率性

- 明示的な条件の下で,使用する資源の量に対比して適切な性能を提供するソフトウェア製品の能力。

- 保守性

- 修正のしやすさに関するソフトウェア製品の能力。修正は,是正若しは向上,又は環境の変化,要求仕様の変更及び機能仕様の変更にソフトウェアを適応させることを含めてもよい。

- 移植性

- ある環境から他の環境に移すためのソフトウェア製品の能力。

問9 グラフ

A 社では,昨年までは X,Y,Zの 3 種類の製品を販売していたが,今年は商品体系を変更して P,Q,R,S の 4 種類の商品を販売している。P,Q,R,S それぞれの購入顧客数と,その顧客数の内訳として昨年まで X,Y,Z のそれぞれを購入していた顧客数を表示するために作成グラフとして,最も適切なものはどれか。

問9 の解答と解説

【答え】イ

P,Q,R,S それぞれの購入顧客数と,その顧客数の内訳として昨年まで X,Y,Z のそれぞれを購入していた顧客数を表示した積上げ棒グラフの例を下図に示す。

問10 話の展開順序の方法

あるプレゼンテーションにおいて,次の順序で話を展開した。このような話の展開順序の方法を何というか。

A 社では,2 年前から IT 化を全社的に推進しており,その結果,250 名の要員を間接部門から直接部門に配置転換した。

B 社では,ホワイトカラーの生産性向上のために,事務部門の IT 化を全社的に推進しており,これまでに生産性を 25 % 向上させている。

C 社では,............。

D 社では,業務効率の向上を図るために,グループウェアを導入し,年間 15 % の経費削減を達成している。

したがって,間接部門の生産性と経費の節減が重要な課題となっている当社においても,間接部門の IT 化に早急に着手することが必要である。

問10 の解答と解説

【答え】エ

帰納的順序法(recursive sequence)とは,文章や話の論理的構成法のひとつで,個々の具体的な事例から一般的な原理や法則,あるいは結論を導き出す形で論を展開していく手法のことである。

問題文における個々の具体的な事例は A 社から D 社の事例,一般的な原理や法則は「間接部門の生産性と経費の節減が重要な課題となっている当社においても,間接部門の IT 化に早急に着手することが必要」である。

- 帰納的

- 複数の物事や事例をならべ,これらの事象に共通する情報・ルールを抽出し,共通項を統合して結論を得る。

- 演繹法

- 複数の事実を足し合わせて結論を出す。「A ならば B」という事実と「B ならば C」という事実を足し合わせ「A ならば C」の結論を得る。

問11 教授技法

教授技法の説明として,適切なものはどれか。

問11 の解答と解説

【答え】ア

インバスケットでトレーニングをすることで,以下の効果が得られる。

- 優先順位設定力の向上

- 問題解決力の向上

- 洞察力の向上

- 判断に自信がつく

なお,インバスケットとは,未決裁の書類が入った「未処理箱」を意味する。未開封のメールが溜まったメール受信箱をイメージしてもよい。

イは OJT,ウはロールプレイング,エはブレーンストーミングである。

問12 EMV(期待金額価値)の算出式

リスクマネジメントにおける EMV(期待金額価値)の算出式はどれか。

問12 の解答と解説

【答え】ア

EMV(Expected Monetary Value,期待金額価値)は,定量的リスク分析で用いられるリスクレベルの算定方法で,リスクが顕在化したときの影響金額に発生確率を乗じて求める。リスクは好機と脅威に分けられるため,プラスの結果をもたらすリスクは正の値,マイナスの結果をもたらすリスクは負の値で表す。

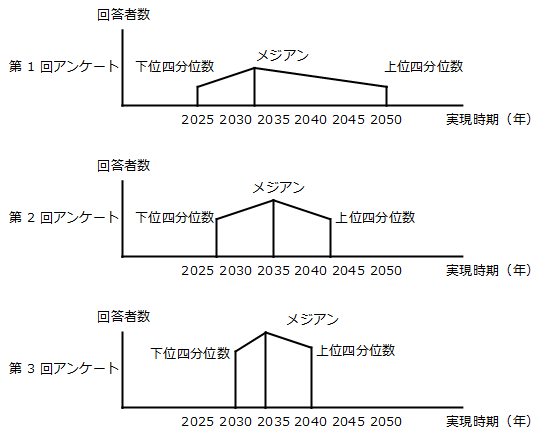

問13 デルファイ法

デルファイ法を利用して,プロジェクトのリスクを抽出しているものはどれか。

問13 の解答と解説

【答え】イ

デルファイ法(delphi method)は,技術開発戦略の立案に必要となる将来の技術動向の予測などに用いられる技法であり,1. 複数の専門家からの意見収集,2. 得られた意見の統計的集約,3. 集約された意見のフィードバックを繰り返して最終的な意見に収束させていくものである。

問14 リスク対応戦略

PMBOK のリスクマネジメントにおけるリスク対応戦略の適用に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問14 の解答と解説

【答え】ウ

リスク対応を次表に示す。

| 対応策 | 内容 |

|---|---|

| リスク回避 | プロジェクトの計画を変更するなどによってリスクの発生要因を取り除き,リスクの発生を防ぐ。 |

| リスク転嫁(リスク移転) | 保険加入など,リスクの発生時の対応責任を第三者へ移す。 |

| リスク低減 | リスク発生の確率や影響を低減させる対策を実施する。 |

| リスク保有(リスク受容) | リスク発生の影響が小さい場合にリスクを受け入れ,コンティジェンシー計画を策定する。 |

| リスクファイナンス | リスクが顕在化した場合に備えて,保険をかけるなどにより対策のための資金確保を講じる。 |

問15 システム構築の提案依頼書(RFP)

システム構築の提案依頼書(RFP)を作成する際の留意点のうち,適切なものはどれか。

問16 システム要件

共通フレーム 2007 において,システム要件として定義するものはどれか。

問16 の解答と解説

【答え】ア

共通フレーム 2007 において,業務,組織及び利用者の要件はシステム要件として定義する。

問17 階層化された DFD

図は,階層化された DFD における,あるレベルの DFD の一部である。プロセス 1 を子プロセスに分割して詳細化した DFD のうち,適切なものはどれか。ここで,プロセス 1 の子プロセスは,プロセス 1-1,プロセス 1-2 及び 1-3 と表す。

問17 の解答と解説

【答え】イ

DFD(Data Flow Diagram,データフロー図)とは、情報システムの設計時などに作成される図の一つで、要素間のデータの流れを表した図。データがどこで発生し、どこからどこへ運ばれ、どこへ出力・保管されるのかを図示することができる。DFD では,処理・プロセス(〇),データの吸収先(□),データの流れ(→),データストア(=)の 4 つの記号を用いて対象業務のモデル化を行う。

問18 CMMI

CMMI を説明したものはどれか。

問18 の解答と解説

【答え】ア

CMMI(Capability Maturity Model Integration,能力成熟度モデル統合)とは,組織がプロセス改善を行う能力を評価する手法および指標。ソフトウェア開発プロセスの成熟度を図る CMM を元に複数の同種の手法を統合した汎用的な手法で,米カーネギーメロン大学 CMMI 研究所が開発,公表している。

問19 共通フレーム 2007 の保守プロセス

共通フレーム 2007 の保守プロセスにおいて修正分析を行い,既存システムの通信ミドルウェアを改修することとした。改修をソフトウェア要件定義アクティビティから始めるとき,最後に実行するアクティビティとして,適切なものはどれか。

問19 の解答と解説

【答え】エ

既存システム改修をソフトウェア要件定義アクティビティから始めるとき,最後に実行するアクティビティは,ソフトウェア適格性確認テストである。

問20 総合評価点

システムの改善に向けて提出された 4 案について,評価項目を設定して採点した結果を,採点結果表に示す。効果及びリスクについては 5 段階評価とし,それぞれの評価項目の重要度に応じて,重み付け表に示すとおりの重み付けを行った上で次の式で総合評価点を算出したとき,総合評価点が最も高い改善案はどれか。

| 評価項目 | 案1 | 案2 | 案3 | 案4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 効果 | セキュリティ強化 | 3 | 4 | 5 | 2 |

| システム運用品質向上 | 2 | 4 | 2 | 5 | |

| 作業コスト削減 | 5 | 4 | 2 | 4 | |

| リスク | スケジュールリスク | 2 | 4 | 1 | 5 |

| 技術リスク | 4 | 1 | 5 | 1 | |

| 評価項目 | 重み | |

|---|---|---|

| 効果 | セキュリティ強化 | 4 |

| システム運用品質向上 | 2 | |

| 作業コスト削減 | 3 | |

| リスク | スケジュールリスク | 8 |

| 技術リスク | 3 | |

問20 の解答と解説

【答え】ウ

総合評価点は案 1 が 3 点,案 2 が 1 点,案 3 が 7 点,案 4 が -13 点である。よって,総合評価点が最も高い改善案は,案 3 である。

問21 ITIL の管理プロセスの組合せ

1. ~ 4. はある障害の発生から本格的な対応までの一連の活動である。1. ~ 4. の各活動とそれに対応する ITIL の管理プロセスの組合せのうち,適切なものはどれか。

- 利用者からサービスデスクに "特定の入力操作が拒否される" という連絡があったので,別の入力操作による回避方法を利用者に伝えた。

- 原因を開発チームで追及した結果,アプリケーションプログラムに不具合があることが分かった。

- 障害の原因となったアプリケーションプログラムの不具合を改修する必要があるのかどうか,改修した場合に不具合箇所以外に影響が出る心配はないかどうかについて,関係者を集めて確認し,改修することを決定した。

- 改修したアプリケーションプログラムの稼働環境への適用については,利用者への周知,適用手順及び失敗時の切戻し手順の確認など,十分に事前準備を行った。

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

|---|---|---|---|---|

| インシデント管理 | 問題管理 | 変更管理 | リリース管理及び展開管理 | |

| インシデント管理 | 問題管理 | リリース管理及び展開管理 | 変更管理 | |

| 問題管理 | インシデント管理 | 変更管理 | リリース管理及び展開管理 | |

| 問題管理 | インシデント管理 | リリース管理及び展開管理 | 変更管理 |

問21 の解答と解説

【答え】ア

1. ~ 4. の各活動とそれに対応する ITIL の管理プロセスは,次表となる。

| 管理プロセス | 活動 |

|---|---|

| インシデント管理 | 利用者からサービスデスクに "特定の入力操作が拒否される" という連絡があったので,別の入力操作による回避方法を利用者に伝えた。 |

| 問題管理 | 原因を開発チームで追及した結果,アプリケーションプログラムに不具合があることが分かった。 |

| 変更管理 | 障害の原因となったアプリケーションプログラムの不具合を改修する必要があるのかどうか,改修した場合に不具合箇所以外に影響が出る心配はないかどうかについて,関係者を集めて確認し,改修することを決定した。 |

| リリース管理及び展開管理 | 改修したアプリケーションプログラムの稼働環境への適用については,利用者への周知,適用手順及び失敗時の切戻し手順の確認など,十分に事前準備を行った。 |

問22 PBP (Pay Back Period)

IT 投資案件において,投資効果を PBP (Pay Back Period) で評価する。投資額が 500 のとき,期待できるキャッシュインの四つのシナリオ a ~ d のうち,最も投資効果が良いものはどれか。

| 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| キャッシュイン | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| キャッシュイン | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 |

| 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| キャッシュイン | 200 | 150 | 100 | 150 | 200 |

| 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| キャッシュイン | 300 | 200 | 100 | 50 | 50 |

問22 の解答と解説

【答え】エ

投資額が 500 のとき,a ~ d の PBP はそれぞれ,4 年,3 年,4 年,2 年である。

期待できるキャッシュインの四つのシナリオ a ~ d のうち,最も投資効果が良いものは d である。

問23 情報の処理の流れ

システム化計画の立案において実施する作業で,その作業の結果を基に,後続の作業でシステム化機能を整理し,情報の処理の流れを明確にするものはどれか。

問23 の解答と解説

【答え】ウ

システム化計画の立案において実施する作業で,その作業の結果を基に,後続の作業でシステム化機能を整理し,情報の処理の流れを明確にするものは,業務モデルの作成である。

問24 ソフトウェアの著作権の権利期間

法人が作成し,公開,販売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。

問24 の解答と解説

【答え】エ

法人が作成し,公開,販売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から 50 年である。

問25 製造物責任法

メーカの A 社は,A 社が設計し B 社がコーディングしたソフトウェアを ROM に組み込み,その ROM を部品とした製品 X を製造し,販売会社である C 社に卸している。C 社は,この製品 X に "製造元 A 社" と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品 X を使用したところ,ROM に組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。

問25 の解答と解説

【答え】ア

製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥により人の生命,身体または財産に係る被害が生じた際の製造業者の損害賠償の責任について定めることで,被害者を保護することを目的とした法律である。

この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義している。このため,サービス,不動産,未加工のものは,この定義上の製造物には含まれず欠陥があったとしても製造物責任法の対象外となる。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため適用対象外となるが,欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は,その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となる。

製造物責任法 第一条 目的

この法律は,製造物の欠陥により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。