平成26年度 春期 午前Ⅱ問題の解答と解説

試験時間は 10:50 ~ 11:30(40 分)である。

問1 SPA(Software Process Assessment)

情報システムの企画,開発,運用,保守作業に関わる国際標準の一つである SPA(Software Process Assessment)の説明として,適切なものはどれか。

問1 の解答と解説

【答え】ア

SPA(Software Process Assessment)は,ソフトウェアプロセス評価と日本語訳されるように,ソフトウェア開発や保守などのソフトウェアプロセスが,どの程度の能力水準にあり,どのようにして継続的に改善されているのかの評価・判定するものである。

問2 プロジェクトにおける開始から終結までの時間の経過に伴って変動する要素

図は一般的なプロジェクトにおける開始から終結までの時間の経過に伴って変動する要素について表している。a,b に対応する要素の適切な組はどれか。

| a | b | |

|---|---|---|

| ステークホルダの影響力 | 要件変更への対応コスト | |

| プロジェクト要員数 | リスク | |

| 要件変更への対応コスト | プロジェクト要員数 | |

| リスク | ステークホルダの影響力 |

問2 の解答と解説

【答え】ア

プロジェクトにおける開始から終結までの時間の経過に伴って,ステークホルダの影響力は小さくなるが,要求変更への対応コストは大きくなる。

問3 プロジェクト憲章

PMBOK において,プロジェクト憲章は,どの知識エリアのどのプロセス群で作成するか。

問3 の解答と解説

【答え】エ

PMBOK において,プロジェクト憲章は,プロジェクト統合マネジメントの立上げプロセス群で作成する。

参考文献

問4 企業の知識ベース

PMBOK によれば,組織のプロセス資産を "プロセスと手順" と "企業の知識ベース" に分類したとき,"企業の知識ベース" に含まれるものはどれか。

問4 の解答と解説

【答え】イ

各プロジェクトで作成されたパフォーマンス測定のベースラインや品質のベースラインなどのプロジェクトファイルは,企業の知識ベースに含まれる。

問5 プロジェクトとステークホルダの関係

PMBOK での定義におけるプロジェクトとステークホルダの関係のうち,適切なものはどれか。

問5 の解答と解説

【答え】エ

PMBOK での定義におけるプロジェクトとステークホルダの関係は,以下のとおり。

- サプライヤ

- サプライヤは,契約に基づいてプロジェクトに必要な構成アイテムやサービスを提供する。

- スポンサ

- スポンサは,プロジェクトに対して資金や現物などの財政的資源を提供する。

- プログラムマネージャ

- プログラムマネージャは,関連するプロジェクトの調和がとれるように,個々のプロジェクトの支援や指導をする。

問6 ローリングウェーブ計画法

PMBOK のプロジェクトスコープマネジメントにおいて,WBS の作成に用いるローリングウェーブ計画法の説明はどれか。

問6 の解答と解説

【答え】ウ

プロジェクトスコープマネジメントにおいて,WBS の作成に用いるローリングウェーブ計画法では,将来実施予定の作業については,上位レベルの WBS にとどめておき,詳細が明確になってから,要素分解して詳細な WBS を作成する。

問7 RACI チャート

プロジェクトマネジメントで使用する責任分担表(RAM)の一つである,RACI チャートで示す 4 種類の役割及び責任の組合せのうち,適切なものはどれか。

問7 の解答と解説

【答え】ア

RACI チャートは,RAM(責任分担マトリックス)の一種で,二次元の表の各軸に要員名と作業を設定し,それぞれの要員が担う役割および負う責任を作業別に一覧にしたものである。プロジェクト内での責任を明確化するとともに,作業が適切に割り振られる手助けをする。

- Responsible(実行責任)

- Accountable(説明責任)

- Consulted(相談対応)

- Informed(報告先,情報提供)

問8 アローダイアグラム

表は,あるプロジェクトの作業リストであり,図は,各作業の関係を表したアローダイアグラムである。このプロジェクトの所要期間を 3 日間短縮するためには,追加費用は最低何万円必要か。

| 作業 | 標準所要日数(日) | 短縮可能な日数(日) | 1 日短縮するのに必要な追加費用(万円) |

|---|---|---|---|

| A | 5 | 2 | 2 |

| B | 10 | 4 | 3 |

| C | 6 | 2 | 4 |

| D | 3 | 1 | 5 |

| E | 5 | 2 | 6 |

問8 の解答と解説

【答え】イ

プロジェクトの標準所要日数を求める。

プロジェクトの所要日数を 3 日間短縮すると 12 日になる。まず,作業 B と作業 E のいずれを短縮するか検討する。

作業 B は,短縮可能な日数は 4 日で 1 日短縮するのに必要な追加費用は 3 万円である。3 日間短縮は可能で,追加費用は 9 万円である。

一方,作業 E は,短縮可能な日数は 2 日で 1 日短縮するのに必要な追加費用は 6 万円であり,3 日間短縮できず,2 日間短縮する費用も 12 万円である。

よって,作業 B を 3 日間短縮する。

次に,作業 A または 作業 D を 1 日短縮する必要があるが,追加費用 2 万円と作業 D に比べて安価な作業 A を 1 日短縮する。

したがって,このプロジェクトの所要期間を 3 日間短縮するためには,追加費用は 9 万円 + 2 万円 = 11 万円である。

問9 クリティカルチェーン法

プロジェクトのスケジュールを管理するときに使用する "クリティカルチェーン法" の特徴はどれか。

問9 の解答と解説

【答え】エ

クリティカルチェーン法(CCM : Critical Chain Method)は,TOC(制約理論)で有名なゴールドラット博士が 1997 年に発表した "Critical Chain" の中で提唱した概念である。TOC の考え方をプロジェクトマネジメントに取り入れたもので,クリティカルパス法(CPM : Critical Path Method)では考慮していなかった「資源の制約(資源の競合)」,すなわち "人(要員)" や "機械(開発サーバや開発端末)" などの依存関係を加味してスケジュールを作成する。

プロジェクトのスケジュール管理で使用する "クリティカルチェーン法" の実施例として,限りある資源とプロジェクトの不確実性に対応するため(クリティカルパスを守るため),フィーディングバッファ(合流バッファ)と所要期間バッファ(プロジェクトバッファ)を設ける。

問10 ベースラインと実績のかい離を明確にするために使用される技法

プロジェクトマネジメントの実績報告のプロセスにおいて,スコープ,コスト,スケジュールに関して,ベースラインと実績のかい離を明確にするために使用される技法はどれか。

問10 の解答と解説

【答え】ウ

差異分析は,プロジェクトマネジメントの実績報告のプロセスにおいて,スコープ,コスト,スケジュールに関して,ベースラインと実績のかい離を明確にするために使用される。

問11 コミュニケーション

あるソフトウェア会社の社員は週 40 時間働く。この会社が,開発工数 440 人時のプログラム開発を引き受けた。開発コストを次の条件で見積もるとき,10 人のチームで開発する場合のコストは,1 人で開発する場合のコストの約何倍になるか。

- 10 人のチームでは,コミュニケーションをとるための工数が余分に発生する。

- コミュニケーションはチームのメンバが総当たりでとり,その工数は 2 人 1 組の組合せごとに週当たり 4 人時(1 人につき 2 時間)である。

- 社員の週当たりコストは社員間で差がない。

- 1. ~ 3. 以外の条件は無視できる。

問11 の解答と解説

【答え】ウ

コミュニケーションはチームのメンバが総当たりでとり,その工数は 2 人 1 組の組合せごとに週当たり 4 人時(1 人につき 2 時間)であるので,一週間のコミュニケーションの時間は次式で求められる。

1 週間のうちプログラム開発に当てられる時間は 220 時間(= 40 時間/人 × 10 人 - 180 時間)である。

一方,1 人で開発する場合はコミュニケーションが不要なので 400 時間プログラム開発に当たられるが,10 人で開発する場合は 220 時間しかプログラム開発に当てられない。すなわち,コストは次式のとおり 1.8 倍になる。

問12 EMV(期待金額価値)の算出式

リスクマネジメントにおける EMV(期待金額価値)の算出式はどれか。

問12 の解答と解説

【答え】ア

EMV(Expected Monetary Value,期待金額価値)は,定量的リスク分析で用いられるリスクレベルの算定方法で,リスクが顕在化したときの影響金額に発生確率を乗じて求める。リスクは好機と脅威に分けられるため,プラスの結果をもたらすリスクは正の値,マイナスの結果をもたらすリスクは負の値で表す。

問13 リスク対応戦略の適用

PMBOK のリスクマネジメントにおけるリスク対応戦略の適用に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問13 の解答と解説

【答え】ウ

脅威への戦略

プロジェクトにマイナスの影響を与えるリスク(脅威)への対応戦略には,回避,転嫁,軽減,受容の 4 種類がある。

- 回避

- リスクそのものを取り除いたり、プロジェクトに影響がないようにスコープや目標を縮小・変更する方策。

- 転嫁

- リスクによるマイナスの影響を第三者へ移転する戦略。リスクのある業務・作業のアウトソーシングや、損害保険の契約によってリスクの影響を自社から他社に移転する。

- 軽減

- リスクの影響範囲を狭くしたり、発生確率を低減するような方策。

- 受容

- リスクが現実化した時の影響が許容可能範囲内である時やリスクの除去が困難である場合に、特段対策をせずにそのままにしておくこと。対策費用が予想される損失金額を上回っているときなどに採られる方策。

好機への戦略

プロジェクトにプラスの影響を与えるリスク(好機)への対応戦略には,活用,共有,強化,受容の 4 種類がある。

- 活用

- 好機が確実に到来するように、現実化の不確実性を取り除くための戦略

- 共有

- 好機を得られる能力の高い第三者にプロジェクトの実行権限の一部、または全部を与える戦略

- 強化

- 好機のプラスの影響を増加させたり、その発生確率を高めたりする戦略

- 需要

- 積極的な利用はしないが、好機が現実化したときにはその利益を享受しようとする戦略

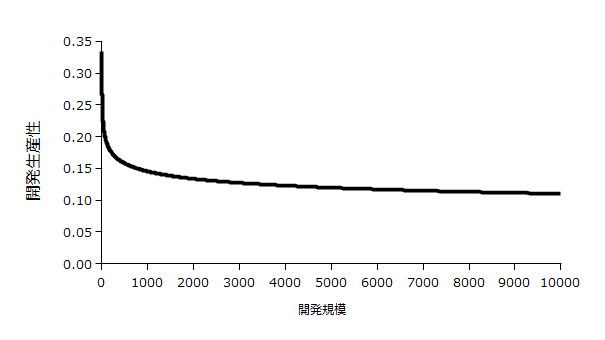

問14 COCOMO

COCOMO には,システム開発の工数を見積もる式の一つに

がある。開発規模(KDSI)と開発生産性(KDSI/MM)の関係を表したグラフはどれか。ここで,MM は開発工数(人月),KDSI は開発規模(注釈を除いたソースコードの行数,単位は k 行)である。

問14 の解答と解説

【答え】エ

COCOMO の式より,曲線の式を求める。

開発規模が大きくなるにつれて,開発生産性は減少していく。

問15 パレート図

プロジェクトの状況を把握するために使用するパレート図の用途として,適切なものはどれか。

問15 の解答と解説

【答え】イ

パレート図は,現象別に層別してデータをとることにより,重要な不良や問題点を見つけ出す。プロジェクトの状況を把握するために使用するパレート図の用途として,項目別に層別して出現度数の大きさの順に並べるとともに累積和を示した図であり,主要な原因を識別するために用いる。

問16 エラー埋込み法

ソフトウェアの潜在エラー数を推定する方法の一つにエラー埋込み法がある。100 個のエラーを故意にプログラムに埋め込んだとき,そのエラーの存在を知らない検査グループが 30 個のエラーを発見した。そのうち 20 個は故意に埋め込んでおいたものであった。この時点で,プログラムには埋込みエラーを除く残存エラー数は幾つと推定できるか。

問16 の解答と解説

【答え】ア

検査グループが発見した 30 個のエラーの内訳は故意に埋め込んでおいたエラー 20 個,真のエラー 10 個である。故意にプログラムに埋め込んだエラーは 100 個あるので,真のエラーは 10 × 100/20 = 50 個と推定できる。真のエラーのうち 10 個は発見できているので,プログラムには埋込みエラーを除く残存エラーは 40 個と推定できる。

問17 XP (eXtreme Programming) のプラクティス

XP (eXtreme Programming) のプラクティスの一つに取り入れられているものはどれか。

問17 の解答と解説

【答え】エ

エクストリームプログラミング(XP : eXtreme Programming)とは、迅速で柔軟性の高いソフトウェア開発手法の一つ。いわゆるアジャイル開発手法と総称される軽量で柔軟な手法の先駆けとなったもので、1999年に米著名プログラマのケント・ベック(Kent Beck)氏らが提唱した。

XP には年々いくつかのプラクティスが追加されているが,基本となった 12 のプラクティスは次の通り。

- 計画ゲーム

- 求める機能のコンセプトを短い文章で記したストーリーカードを作成する。そのカードをもとに、開発者・管理者を含めたチームとのミーティングを行い詳細を決定する。

- 短期リリース

- 動くソフトウェアを 1~3 ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースする。

- 共通の用語

- 開発メンバ・顧客・管理者全員でイメージや理解を共有するため、用語集や図表を作成する。

- 単純さ優先

- 品質低下のもとと複雑な実装の組込みを避け最も単純な実装を優先する。

- テスト駆動開発

- 求める機能を明確化するため、テスト対象コードを実装するよりも前に単体テストを作成する。

- リファクタリング

- 完成済みのものでもソフトウェアの機能を変えずにソースコードの品質を良くすることを随時行う。

- ペアプログラミング

- これは二人一組で実装を行い、一人が実際のコードをコンピュータに打ち込み、もう一人はそれをチェックしながら補佐するという役割を随時交代しながら作業を進める。

- ソースコードの共同所有

- 開発チーム全員がどのコードに対しても改善処置を行えるようにするため、ソースコードの所有者を決めない。

- 常に統合

- あるコードが単体テストをパスする度にすぐに結合テストを行い問題点や改善点を探す。

- 週 40 時間労働

- 集中力を高め、開発効率を高めるためには心身の健康を保つ必要があるため残業を認めない。

- 顧客も一緒

- 顧客は開発チームと同室(または近く)で開発の見守りを行う。

- コーディング規約

- 上記を実現するためのにコーディング規約を決めて遵守する。

問18 システムの特性や制約に応じた開発方針

表はシステムの特性や制約に応じた開発方針と,開発方針に適した開発モデルの組である。a ~ c に該当する開発モデルの組合せはどれか。

| 開発方針 | 開発モデル |

|---|---|

| 要求が明確なので,全機能を一斉に開発する。 | a |

| 最初にコア部分を開発し,順次機能を追加していく。 | b |

| 要求に不明確な部分があるので,開発を繰り返しながら徐々に要求内容を洗練していく。 | c |

| a | b | c | |

|---|---|---|---|

| ウォータフォールモデル | 進化的モデル | 段階的モデル | |

| ウォータフォールモデル | 段階的モデル | 進化的モデル | |

| 進化的モデル | ウォータフォールモデル | 段階的モデル | |

| 段階的モデル | 進化的モデル | ウォータフォールモデル |

問18 の解答と解説

【答え】イ

ウォータフォールモデル,段階的モデル,進化的モデルは,次のとおり。

ウォータフォールモデル

ウォーターフォールモデルとは、システム開発の手順を模式化したモデルの一つで、設計やプログラミングといった各段階を一つずつ順番に終わらせ、次の工程に進んでいく方式。最も古典的な開発モデルの一つで現代でも広く普及している。

要件定義、外部設計、内部設計、開発(実装)、試験、本番稼働(納品)、運用といった各工程を時系列に沿って順に並べ、一つ前の工程が終わったらその成果物をもとに次の工程を始める、という単純なルールで進めていく方式である。滝(waterfall)を水が流れ落ち、逆戻りしないという意味合いでこのように呼ばれるようになった。

段階的モデル(Incremental Model)

最初に小さなシステムを作成し,それを段階的に発展させていく手法。要求を全部一度に実現するのではなく,複数に分割し,順次実現していくアプローチをとる。

進化的モデル(Evolutionary Model)

開発プロセスの一連のアクティビティを複数回行う反復型のモデルである。要求に従ってソフトウェアを作成し,出来栄えを評価する。その結果改訂された要求に従って作成し,また出来栄えを評価する,というように,要求事項やソフトウェアを改訂しながら,反復を繰り返し,ユーザが本当に求めている要求に近づけていくといった特徴をもつ。

問19 ITIL のサービスライフサイクル

次の図は,ITIL のサービスライフサイクルの各段階の説明と流れである。a ~ d の段階名の適切な組合せはどれか。

| a | IT サービス及び IT サービスマネジメントに対する全体的な戦略を確立する。 |

|---|---|

| b | 事業要件を取り入れ,事業が求める品質,信頼性及び柔軟性に答えるサービスと,それを支えるプラクティス及び管理ツールを作り出す。 |

| c | サービス及びサービス変更を運用に利用できるようにするために,前の段階の成果を受け取り,事業のニーズを満たすかどうかテストし,本番環境に展開する。 |

| d | 顧客とサービス提供者にとっての価値を確保できるように,IT サービスを効果的かつ効率的に提供しサポートする。 |

| 継続的サービス改善 | IT サービスマネジメントプロセスと IT サービスに対する改善の管理を責務とし,効率性,有効性及び費用対効果を向上するために,サービス提供者のパフォーマンスを継続的に測定して,プロセス,IT サービス,インフラストラクチャに改善を加える。 |

| a | b | c | d | |

|---|---|---|---|---|

| サービスストラテジ | サービスオペレーション | サービストランジション | サービスデザイン | |

| サービスストラテジ | サービスデザイン | サービストランジション | サービスオペレーション | |

| サービスデザイン | サービスストラテジ | サービストランジション | サービスオペレーション | |

| サービスデザイン | サービストランジション | サービスストラテジ | サービスオペレーション |

問19 の解答と解説

【答え】イ

サービルライフサイクルの段階を次表に示す。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| サービス戦略(サービスストラテジ) | IT サービスおよび IT サービスマネジメントに対する全体的な戦略を確立する。 |

| サービス設計(サービスデザイン) | 事業要件を取り入れ,事業が求める品質,信頼性及び柔軟性に応えるサービスと,それを支えるプラクティス及び管理ツールを作り出す。 |

| サービス移行(サービストランザクション) | サービスおよびサービス変更を運用に利用できるようにするために,前の段階の成果を受け取り,事業のニーズを満たすかどうかをテストし,本番環境に展開する。 |

| サービス運用(サービスオペレーション) | 顧客とサービス提供者にとって価値を確保できるように,IT サービスを効果的かつ効率的に提供しサポートする。 |

| 継続的サービス改善 | IT サービスマネジメントプロセスと IT サービスに対する改善の管理を責務とし,効率性,有効性及び費用対効果を向上させるために,サービス提供者のパフォーマンスを継続的に測定して,プロセス,IT サービス,インフラストラクチャに改善を加える。 |

問20 総合評価点

システムの改善に向けて提出された 4 案について,評価項目を設定して採点した結果を,採点結果表に示す。効果及びリスクについては 5 段階評価とし,それぞれの評価項目を重要度に応じて,重み付け表に示すとおりの重み付けを行った上で次の式で総合評価点を算出したとき,総合評価点が最も高い改善策はどれか。

| 評価項目 案 | 案1 | 案2 | 案3 | 案4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 効果 | セキュリティ強化 | 3 | 4 | 5 | 2 |

| システム運用品質向上 | 2 | 4 | 2 | 5 | |

| 作業コスト削減 | 5 | 4 | 2 | 4 | |

| リスク | スケジュールリスク | 2 | 4 | 1 | 5 |

| 技術リスク | 4 | 1 | 5 | 1 | |

| 評価項目 | 重み | |

|---|---|---|

| 効果 | セキュリティ強化 | 4 |

| システム運用品質向上 | 2 | |

| 作業コスト削減 | 3 | |

| リスク | スケジュールリスク | 8 |

| 技術リスク | 3 | |

問20 の解答と解説

【答え】ウ

案 1 ~ 案 4 の評価点は,それぞれ 3 点,1 点,7 点,-13 点となる。よって,総合評価点が最も高い改善策は案 3 である。

問21 ランニングロイヤリティ

IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティの説明として,適切なものはどれか。

問21 の解答と解説

【答え】ウ

IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティは,特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料である。

問22 下請代金支払遅延等防止法

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

問22 の解答と解説

【答え】ウ

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,「顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。」という行為は禁止されている。

下請代金支払遅延等防止法 第3条 書面の交付等

親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,直ちに,公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容,下請代金の額,支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし,これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては,その記載を要しないものとし,この場合には,親事業者は,当該事項の内容が定められた後直ちに,当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

2 親事業者は,前項の規定による書面の交付に代えて,政令で定めるところにより,当該下請事業者の承諾を得て,当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において,当該親事業者は,当該書面を交付したものとみなす。

問23 コンティンジェンシープラン

コンティンジェンシープランにおける留意点はどれか。

問23 の解答と解説

【答え】ア

コンティンジェンシープランにおける留意点として,企業の全てのシステムを対象とするのではなく,システムの復旧の重要性と緊急性を勘案して対象を決定する。

問24 メールサーバ(SMTP サーバ)の不正利用防止

メールサーバ(SMTP サーバ)の不正利用を防止するために行う設定はどれか。

問24 の解答と解説

【答え】イ

メールサーバ(SMTP サーバ)の不正利用を防止するために,メールサーバにおいて行う設定は,「第三者中継を禁止する」である。

問25 SSL

SSL に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問25 の解答と解説

【答え】イ

TLS(Transport Layer Security)では,サーバ認証の終了後,オプションでクライアント証明書によるクライアント認証を行う機能がある。クライアント認証を実施する際の,クライアントとサーバの間のメッセージのやり取りは,以下の手順となる。

- サーバが,クライアントにサーバ証明書を送付する。

- クライアントが,サーバにクライアント証明書を送付する。

- サーバがクライアントを認証する。

SSL 証明書には,DV,OV,EV の種類がある。

ドメイン認証(DV : Domain Validation)は,ドメイン名が正しいかどうかを認証する。

企業認証(OV : Organization Validation)は,ドメイン名に加え,会社名も証明する。

実在証明拡張型(EV : Extended Validation)は,DV,OV よりも厳格な審査を受けて発行される。発行された証明書は,ドメイン名,実在証明を行い,Web ブラウザのアドレスバーに,組織情報が表示されるようになる。

コモンネーム(CN : Common Name)は,サーバ証明書に含まれる登録情報で,証明書が有効な FQDN,または,その IP アドレスが格納される項目である。クライアント側ではアクセスした URL のドメイン名と証明書のコモンネームを比較することで証明書の正当性を検証する。

- FQDN (Full Qualified Domain Name)

- ドメイン名・サブドメイン名・ホスト名の全てを指定する記述形式で「完全修飾ドメイン名」とも呼ばれる。