平成31年度 春期 午前Ⅱ問題の解答と解説

試験時間は 10:50 ~ 11:30(40 分)である。

問1 プロジェクトのステークホルダ

あるプロジェクトのステークホルダとして,プロジェクトスポンサ,プロジェクトマネージャ,プロジェクトマネジメントオフィス及びプロジェクトマネジメントチームが存在する。JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,組織としての標準化,プロジェクトマネジメントの教育訓練,プロジェクトの計画及びプロジェクトの監視などの役割を主として担うのはどれか。

問1 の解答と解説

【答え】ウ

プロジェクトマネジメントオフィス(PMO : Project Management Office)は、企業内で並行して実施されている個々のプロジェクトのマネジメント業務の支援、プロジェクトマネージャのサポート、部門間の調整などプロジェクトが円滑に実施されるように支援を行う専門の部署である。

PMBOK 第6版では PMO を「プロジェクトに関連するガバナンス・プロセスを標準化し、資源、方法論、ルール及び技法の共有を促進する組織」と定義している。

問2 RACI チャート

表は,RACI チャートを用いた,あるプロジェクトの責任分担マトリクスである。設計アクティビティにおいて,説明責任をもつ要員は誰か。

| アクティビティ | 要員 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 阿部 | 伊藤 | 佐藤 | 鈴木 | 田中 | 野村 | |

| 要件定義 | C | A | I | I | I | R |

| 設計 | R | I | I | C | C | A |

| 開発 | A | - | R | - | R | I |

| テスト | I | I | C | R | A | C |

問2 の解答と解説

【答え】エ

RACI チャートは,RAM(責任分担マトリックス)の一種で,二次元の表の各軸に要員名と作業を設定し,それぞれの要員が担う役割および負う責任を作業別に一覧にしたものである。プロジェクト内での責任を明確化するとともに,作業が適切に割り振られる手助けをする。

- Responsible(実行責任)

- Accountable(説明責任)

- Consulted(相談対応)

- Informed(報告先,情報提供)

設計アクティビティにおいて,説明責任「A」がついているのは野村である。

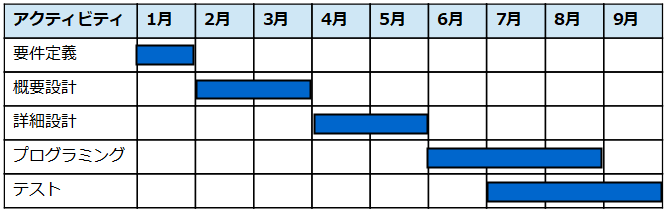

問3 ガントチャート

工程管理図表の特徴に関する記述のうち,ガントチャートのものはどれか。

問3 の解答と解説

【答え】ウ

ガントチャート(Gantt chart)とは、プロジェクトの工程管理などで用いられる図表の一つで、縦に並んだ棒グラフの列で計画や進捗を視覚的に表したもの。1910年代にアメリカの機械エンジニア、経営コンサルタントのヘンリー・ガント(Henry L. Gantt)が考案した。

縦軸に作業項目,横軸に時間をとり,作業に必要な期間を横棒の長さで表記する図法である。作業項目の重なりがわかりやすいので,日程計画の策定に使用されたり,計画と実績を並べて表記することで進捗を管理する方法としても用いられる。

アは EVM (Earned Value Management),イはアローダイアグラム,エはトレンドチャートまたはマイルストーンの特徴である。

問4 "クリティカルチェーン法" の実施例

プロジェクトのスケジュール管理で使用する "クリティカルチェーン法" の実施例はどれか。

問4 の解答と解説

【答え】ア

クリティカルチェーン法(CCM : Critical Chain Method)は,TOC(制約理論)で有名なゴールドラット博士が 1997 年に発表した "Critical Chain" の中で提唱した概念である。TOC の考え方をプロジェクトマネジメントに取り入れたもので,クリティカルパス法(CPM : Critical Path Method)では考慮していなかった「資源の制約(資源の競合)」,すなわち "人(要員)" や "機械(開発サーバや開発端末)" などの依存関係を加味してスケジュールを作成する。

プロジェクトのスケジュール管理で使用する "クリティカルチェーン法" の実施例として,限りある資源とプロジェクトの不確実性に対応するために,合流バッファとプロジェクトバッファを設ける。

イとウはクラッシング,エはファストトラッキングの実践例である。

問5 プロセス "リスクへの対応"

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,対象群 "リスク" の活動内容のうち,プロセス "リスクへの対応" で実施するものはどれか。

問5 の解答と解説

【答え】イ

洗出しを行ったリスクについて,すべてに対応することはコストの面から考えて現実的ではない。そのため,リスクについて発生する確率と影響を定性的・定量的に分析し,リスクの優先度を設定する。そのうえで,各リスクについて次表に示す対応策を検討する。

| 対応策 | 内容 |

|---|---|

| リスク回避 | プロジェクトの計画を変更するなどによってリスクの発生要因を取り除き,リスクの発生を防ぐ。 |

| リスク転嫁(リスク移転) | 保険加入など,リスクの発生時の対応責任を第三者へ移す。 |

| リスク低減 | リスク発生の確率や影響を低減させる対策を実施する。 |

| リスク保有(リスク受容) | リスク発生の影響が小さい場合にリスクを受け入れ,コンティジェンシー計画を策定する。 |

| リスクファイナンス | リスクが顕在化した場合に備えて,保険をかけるなどにより対策のための資金確保を講じる。 |

アはリスクの管理,ウはリスクの特定,エはリスクの評価で実施する。

問6 重み付けマイルストーン法

WBS を構成する個々のワークパッケージの進捗率を測定する方法のうち,ワークパッケージの期間が比較的長い作業に適した,重み付けマイルストーン法の説明はどれか。

問6 の解答と解説

【答え】ウ

重み付けマイルストーン法は,ワークパッケージ内の特定のアクティビティをマイルストーンとして設定し,そのマイルストーンに到達したら何 % というように,あらかじめ進捗率を決めておく方法である。例えば,調査完了 20 %,設計完了 50 %,レビュー完了 70 %,承認完了 100 % といった具合である。

アは固定比配分法,イは出来高パーセント見積法,エはスケジュールベースの進捗管理の説明である。

問7 ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント

PMBOK ガイド 第 6 版 によれば,"ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント" で行う活動はどれか。

問7 の解答と解説

【答え】ア

PMBOK ガイド 第 6 版 における "プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント" には,次の 4 つのプロセスが定義されている。

- ステークホルダの特定

- プロジェクトのステークホルダーを定期的に特定し,プロジェクト成功への関心事,関与,相互依存,影響,および潜在的影響に関連する情報を分析し,文書化するプロセス

- ステークホルダ・エンゲージメントの計画

- プロジェクトに影響を与える人・グループ・組織を特定して,影響度や関心を分析して,ステークホルダーがプロジェクトへ関与することを促すための戦略を策定するプロセス

- ステークホルダ・エンゲージメントのマネジメント

- ステークホルダーのニーズや期待に応え,課題に対処し,ステークホルダーの適切な関与を促すためにステークホルダーとコミュニケーションをとり,協働するプロセス

- ステークホルダ・エンゲージメントの監視

- エンゲージメント戦略と計画の改訂を通して,プロジェクトのステークホルダーとの関係を監視し,ステークホルダーの関与のための戦略をテーラリングするプロセス

ステークホルダ・エンゲージメントのマネジメントには次の活動が含まれる。

- ステークホルダーをプロジェクトの適切な段階で関与させ,プロジェクトの成功へのステークホルダーの継続的なコミットメントを獲得し,確認し,または維持する。

- 交渉やコミュニケーションを通してステークホルダーの期待をマネジメントする。

- ステークホルダー・マネジメントに関連するリスクや潜在的な懸念に対処し,ステークホルダーから提示され得る将来の課題を予測する。

- 特定された課題を明確にし,解決する。

イはステークホルダの特定,ウはステークホルダ・エンゲージメントの計画,エはコミュニケーション・マネジメントの計画で行う活動である。

問8 プロジェクトの要員

あるシステムの設計から結合テストまでの作業について,開発工程ごとの見積工数を表 1 に,開発工程ごとの上級技術者と初級技術者の要員割当てを表 2 に示す。上級技術者は,初級技術者に比べて,プログラム作成・単体テストにおいて 2 倍の生産性を有する。表 1 の見積工数は,上級技術者の生産性を基に算出している。

全ての開発工程に対して,上級技術者を 1 人追加して割り当てると,この作業に要する期間は何か月短縮できるか。ここで,開発工程の期間は重複させないものとし,要員全員が 1 か月当たり 1 人月の工数を投入するものとする。

| 開発工程 | 見積工数(人月) |

|---|---|

| 設計 | 6 |

| プログラム作成・単体テスト | 12 |

| 結合テスト | 12 |

| 合計 | 30 |

| 開発工程 | 要員割当て(人) | |

|---|---|---|

| 上級技術者 | 初級技術者 | |

| 設計 | 2 | 0 |

| プログラム作成・単体テスト | 2 | 2 |

| 結合テスト | 2 | 0 |

問8 の解答と解説

【答え】エ

上級技術者を追加する前,この作業に要する期間は次式で求められる。

上級技術者を追加した後,この作業に要する期間は次式で求められる。

したがって,全ての開発工程に対して,上級技術者を 1 人追加して割り当てると,この作業に要する期間は 4 か月短縮できる。

問9 生産性

工程別の生産性が次のとおりのとき,全体の生産性を表す式はどれか。

- 設計工程:$X$ ステップ/人月

- 製造工程:$Y$ ステップ/人月

- 試験工程:$Z$ ステップ/人月

問9 の解答と解説

【答え】エ

開発規模数 $N$ ステップにおける生産性を求める。まず,工程別の作業量は,次のとおり。

全体の生産性は,次式で求められる。

\[ \frac{N}{\frac{N}{X}+\frac{N}{Y}+\frac{N}{Z}} = \frac{1}{\frac{1}{X}+\frac{1}{Y}+\frac{1}{Z}} \]問10 感度分析

どのリスクがプロジェクトに対して最も影響が大きいかを判断するのに役立つ定量的リスク分析とモデル化の技法として,感度分析がある。感度分析の結果を示した次の図を何と呼ぶか。

問10 の解答と解説

【答え】ウ

プラスの影響とマイナスの影響の幅の大きいリスクから上から並べているので,トルネードのように見える。トルネードの幅が大きいものはリスクのインパクトが大きいため,重要視していく必要がある。

確率分布は,スケジュールやコストの取り得る範囲をグラフで示したもので,グラフの形状が値の不確実性を表す。PMBOK では三角分布とベータ分布が使用されることが多いとしている。

デシジョンツリーは,意思決定の各段階の選択肢を樹脂構造で示した図に基づいて,最適な結果を得るための経路を視覚化した図である。数値をもとに最適な意思決定を探るため定量的リスク分析で用いられる。

問11 傾向分析

プロジェクトマネジメントで使用する分析技法のうち,傾向分析の説明はどれか。

問11 の解答と解説

【答え】ウ

プロジェクトマネジメントで使用する分析技法のうち,傾向分析では,時間の計画に伴うプロジェクトのパフォーマンスの変動を分析する。

傾向分析は,プロジェクトの実績を定期的に分析することで,時間経過に伴うプロジェクトのパフォーマンスの変動を調べる手法である。傾向を視覚的に把握するために「ランチャート」と呼ばれる,データを発生順に打点し,それを直線で結んだ折れ線グラフが用いられることがある。

アはデシジョンツリーを用いた EMV 分析,イは what-if 分析,エは特定要因図の説明である。

問12 ワーク・パッケージ

PMBOK ガイド 第 6 版によれば,WBS の構成要素であるワーク・パッケージに関する記述のうち,適切なものはどれか。

問12 の解答と解説

【答え】ウ

作業を段階的に分解する(トップダウン方式)のための手法である。これにより,プロジェクトの作業は段階階層となり,最下層の作業が実際の管理の単位(ワークパッケージ)になる。PMBOK によれば,WBS で定義するものは,プロジェクトで行う作業を階層的に要素分解したワークパッケージである。

アクティビティとは,このワークパッケージの基準となっている生活物を生成するための具体的な作業単位に分割したものである。

問13 調達

新しく編成するプロジェクトチームの開発要員投入計画に基づいて PC をレンタルで調達する。調達の条件を満たすレンタル費用の最低金額は何千円か。

| 開発要員・時期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設計者 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||

| プログラマ | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||

| テスタ | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||

| 計 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 |

- PC のレンタル契約は月初日から月末日までの 1 か月単位であり,日割りによる精算は行わない。

- PC 1 台のレンタル料金は月額 5 千円である。

- 台数にかかわらず,レンタル PC の受入れ時のセットアップに 2 週間,返却時のデータ消去に 1 週間を要し,この期間はレンタル期間に含める。

- セットアップとデータ消去は,プロジェクトチームの開発要員とは別の要員が行う。

- 開発要員は月初日に着任し,月末日に離任する。

- 開発要員の役割にかかわらず,共通仕様の PC を 1 人が 1 台使用する。

- 開発要員の役割にかかわらず,データ消去,セットアップ及び引渡しの期間は不要である。

問13 の解答と解説

【答え】イ

1 月から 12 月までレンタルする PC の台数を次表に示す。

| 時期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 延べ台数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PC | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 94 |

レンタルする PC の台数は延べ 94 台であり,レンタル料金は 94 台 × 5 千円/台 = 470 千円となる。

問14 プロジェクトのコミュニケーションマネジメント計画書

顧客に提出した進捗状況の報告書に対して,顧客から成果物ごとの進捗状況についての問合せが繰り返しあった。今後このような事態が発生しないようにするためには,プロジェクトのコミュニケーションマネジメント計画書のどの内容を是正する必要があるか。

問14 の解答と解説

【答え】エ

顧客に提出した進捗状況の報告書に対して,顧客から成果物ごとの進捗状況についての問合せが繰り返しあったから,伝達すべき情報の内容,表現形式及び詳細度の内容を是正する。

問15 プロジェクト・スコープ記述書

PMBOK ガイド 第 6 版によれば,プロジェクト・スコープ・マネジメントにおいて作成するプロジェクト・スコープ記述書の説明のうち,適切なものはどれか。

問15 の解答と解説

【答え】ウ

プロジェクトスコープ記述書とは,プロジェクトの最終状態を定義することによって,プロジェクトの目標,成果物,要求事項及び境界を含むプロジェクトスコープを明確にした文書である。

問16 テストケースを作成する技法

テストケースを作成する技法のうち,直交表によるテストケースの作成条件を緩和し,2 因子間の取り得る値の組合せが同一回数でなくても,1 回以上存在すればよいとしてテストケースを設計する技法はどれか。

問16 の解答と解説

【答え】ア

All-Pair 法(ペアワイズ法)は,すべてのパラメタについて,2 因子間の組合せを網羅するようにテストケースを作成する手法である。バグの大半は 2 つ以下のパラメタに関連しているという統計をもとに,テスト工程を効率化するための手法である。

決定表(デシジョンテーブル)は,ある事象について条件や選択肢を表に記述し,記述された条件・選択肢をたどった場合にどのような結果になるかをわかりやすく表現した図である。

原因結果グラフ法は,入力と出力の論理関係を記号を用いたグラフで表現し,それをもとに決定表を作成してテスト項目を作成する手法である。

同値分割法は,ブラックボックステストを行う際に用いられるテストケース設計方法である。一般的に,正しい入力値のデータクラス,正しいデータ範囲の上限を超えて無効であるデータクラス,正しいデータ範囲を下回って無効であるデータクラスの 3 つのデータクラスに分割し,その中から代表として 1 つの値を選んでテストケースとする。

問17 マッシュアップ

マッシュアップに該当するものはどれか。

問17 の解答と解説

【答え】エ

アはリバースエンジニアリング,イはコンポーネント思考プログラミング,ウはオブジェクト指向開発手法の説明である。

問18 著作権の帰属

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。

問18 の解答と解説

【答え】ウ

著作権は,著作物を創作したものに対して認められる権利である。このため請負契約では,原則として請負業者が開発したプログラムの著作権は受託した請負業者(発注先)に帰属する※。これに対して派遣契約では,派遣先企業の指揮命令下で開発業務が行われるので,派遣元企業の従業員が開発したプログラムであっても,その著作権は派遣先に帰属する。また企業の業務活動にて生産したプログラムの著作権は,個人ではなく企業に帰属する。

※請負契約の実務では,契約書に著作権譲渡や著作者人格権不行使の条項を盛り込んで,発注元が成果物を自由に使えるようにするのが普通であるが,著作権法上の原則的な帰属は上記のようになっている。

問19 事業関係マネージャが責任をもつ事項

サービスマネジメントにおいて,事業関係マネージャが責任をもつ事項として,適切なものはどれか。

問19 の解答と解説

【答え】ウ

事業関係マネージャは,事業関係管理について責任をもつ役職で,顧客との関係維持を責務とする役割である。

アはサービスオーナ,イはサプライヤマネージャ,エはキャパシティマネージャが責任をもつ事項である。

問20 データベースのバックアップ又は復旧

データの追加・変更・削除が,少ないながらも一定の頻度で行われるデータベースがある。このデータベースのフルバックアップを磁気テープに取得する時間間隔を今までの 2 倍にした。このとき,データベースのバックアップ又は復旧に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問20 の解答と解説

【答え】ア

フルバックアップ取得時点から次回フルバックアップまでにコミットされたトランザクションについては,ジャーナル情報をもとに復旧処理を行う。このためフルバックアップ取得の時間間隔が 2 倍になると,ロールフォワードで用いるジャーナル情報が平均して約 2 倍に増加し,ロールフォワードに要する時間も平均して約 2 倍になる。

問21 RFI

RFI を説明したものはどれか。

問21 の解答と解説

【答え】イ

RFI(Request for Information)は,企業・組織がシステム調達や業務委託をする場合や,初めての取引となるベンダ企業に対して情報の提供を依頼すること,またはその際に提出される文書のことをいう。RFI を発行することによって相手方が保有する技術・経験や,情報技術動向,及び導入予定のシステムが技術的に実現可能であるかなどを確認することができる。この情報は要件定義や発注先候補の選定に利用できる。

アは SLA (Service Level Agreement),ウは RFP (Request for Proposal),エはシステム仕様書の説明である。

問22 下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60 日)の起算日はどれか。

問22 の解答と解説

【答え】ウ

下請代金の支払期日は次のように規定されている。修正済プログラムが納品された日(下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)が起算日に該当する。

下請代金支払遅延等防止法 第2条の2 下請代金の支払期日

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

問23 集団思考

技術者倫理の遵守を妨げる要因の一つとして,集団思考というものがある。集団思考の説明として,適切なものはどれか。

問23 の解答と解説

【答え】エ

技術者倫理の遵守を妨げる要因の一つとして,集団思考(グループシンク)というものがある。

アメリカの社会心理学者アーヴィング・ジャニスが,1972 年に集団思考(集団浅慮)という概念を提唱した。

集団思考とは,集団で意思決定を行う際に,集団の結束がマイナスに働いた結果,不合理な決定が下されてしまうことをいう。不合理な判断がなされた例としてチャレンジャー号事件,ケネディ政権のピッグス湾侵攻作戦,ウォータゲート事件を巡るニクソン大統領の判断ミスなどがよく挙げられる。

問24 AES における鍵長の条件

NIST が制定した,AES における鍵長の条件はどれか。

問24 の解答と解説

【答え】ア

AES(Advanced Encryption Standard)は、アメリカ合衆国の標準暗号規格として制定された共通鍵暗号方式である。暗号化と復号に同じ鍵を使用する。

アメリカの旧国家暗号規格であった DES(Data Encryption Standard)の鍵長が 56 ビットであったのに対して最大 256 ビットの鍵長を利用することが可能で強度が高くなっている。日本でも「電子政府推奨暗号リスト」に掲載されているほか、無線 LAN の暗号化規格 WPA2 の暗号化方式としても採用されている。

問25 DNSSEC の機能

DNSSEC の機能はどれか。

問25 の解答と解説

【答え】イ

DNSSEC(DNS Security Extensions)は,DNS における応答の正当性を保証するための拡張仕様である。DNSSEC ではドメイン応答にディジタル署名を付加することで,正当な管理者によって生成された応答レコードであること,また応答レコードが改ざんされていないことの検証が可能になる。具体的には,公開鍵暗号方式によるディジタル署名を用いることによって,正当なDNSサーバからの応答であることをクライアントが検証できる。