令和4年度 秋期 午前Ⅱ問題の解答と解説

令和4年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問題は,令和4年10月9日(日)10:50 ~ 11:30(40 分)に実施された。

5,323 名が受験し,60 点以上を取得できたのは 4,807 名であり,合格率は 90.3 % である。

問1 "変更要求" の提出を契機に相互作用するプロセス群の組み

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,プロジェクトマネジメントのプロセス群には,立ち上げ,計画,実行,管理及び終結がある。これらのうち,"変更要求" の提出を契機に相互作用するプロセス群の組みはどれか。

問1 の解答と解説

【答え】イ

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)において,是正処理,予防処置,欠陥修正など全ての変更要求(change request)は,管理プロセス群の「変更の管理」と実行プロセス群の「プロジェクト作業の指揮」に属する。

問2 プロジェクト憲章

プロジェクトマネジメントにおけるプロジェクト憲章の説明として,適切なものはどれか。

問2 の解答と解説

【答え】エ

PMBOK 第 5 版 によれば,「プロジェクト憲章は,プロジェクトの存在を正式に認可し,プロジェクト活動に組織の資源を適用する権限をプロジェクト。マネージャーに与えるための文書」とされている。

アはプロダクトベネフィットマネジメント計画書の説明,イはプロジェクトマネジメント計画書の説明,ウはプロジェクトスコープ記述書の説明である。

参考文献

問3 管理のプロセス群を構成するプロセス

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)において,管理のプロセス群を構成するプロセスのうち,WBS が主要なインプットの一つとして示されているものはどれか。

問3 の解答と解説

【答え】ア

WBS が主要なインプットの一つとして示されているものは,スコープの管理である。

問4 RACI チャート

プロジェクトマネジメントで使用する責任分解マトリックス(RAM)の一つに,RACI チャートがある。RACI チャートで示す四つの "役割又は責任" の組合せのうち,適切なものはどれか。

問4 の解答と解説

【答え】ア

RACI チャートは,RAM(責任分担マトリックス)の一種で,二次元の表の各軸に要員名と作業を設定し,それぞれの要員が担う役割および負う責任を作業別に一覧にしたものである。プロジェクト内での責任を明確化するとともに,作業が適切に割り振られる手助けをする。

- Responsible(実行責任)

- Accountable(説明責任)

- Consulted(相談対応)

- Informed(報告先,情報提供)

問5 タックマンモデル

チームの発展段階を五つに区分したタックマンモデルによれば,メンバーの異なる考え方や価値観が明確になり,メンバーがそれぞれの意見を主張し合う段階はどれか。

問5 の解答と解説

【答え】エ

タックマンモデルとは,1965 年にタックマンという心理学者が提唱した手法で,組織を進化させるまでを 5 段階のステージに分けて行う。組織は,体制を整えただけで完了ではなく,さまざまな問題の解決を行って理想の組織にしていく必要がある。

- 成立期(Forming)

- 成立期(Forming)は,チームが結成されたばかりの初期段階を指す。この段階では,メンバーがお互いの人となりや能力・考え方・価値観などを把握していないため,不安や緊張感・ぎこちなさが生じがちである。

- 動乱期(Storming)

- メンバの異なる考え方や価値観が明確になり,メンバがそれぞれの意見を主張し合う段階

- 安定期(Norming)

- 仕事の進め方や考え方に関する意見の食い違いを乗り越え,メンバー全員が共通の目標や役割を持てるようになった段階

- 遂行期(Performing)

- チームが組織として機能し,成功体験を積めるようになる時期が遂行期(Performing)である。各メンバーは自身の役割を正しく認識し,互いの個性を認め合いながら自信を持って活動するため,次々と成果を出すことができる。

- 解散期(Adjourning)

- どのようなチームでも,未来永劫活動を続けるわけではない。目的を達成できたり,時間の制約を受けたりするとやがて解散となる。この時期が解散期(Adjourning)である。

問6 "資源の管理" の目的

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,対象群 "資源" に属するプロセスである "資源の管理" の目的はどれか。

問6 の解答と解説

【答え】エ

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)4.3.19 資源の管理によると,資源の管理の目的は以下のように記載されている。

資源の管理の目的は,プロジェクトの要求事項を満たすように資源をプロジェクト作業の実施に必要な資源を確保し,必要な方法で配分することである。

資源の利用可能性の矛盾は,機器の故障,天候,労働不安,技術的問題など,不可避の環境に起因して発生することがある。このような環境では,現状又は次の活動のための資源の要求事項が変わることによって活動の再スケジューリングを要求することがある。このような不足を特定し,資源の再配分を容易にする手順を確定しておくことが望ましい。

よって,エが正解である。

アは "資源の見積りの目的",イは "プロジェクトチームの開発の目的",ウは "プロジェクトチームのマネジメント" である。

問7 EVM

EVM を使用してマネジメントをしているプロジェクトで,進捗に関する指標値は次のとおりであった。このプロジェクトに対する適切な評価と対策はどれか。

[進捗に関する指標値]

- CPI(コスト効率指数) : 0.9

- SPI(スケジュール効率指数) : 1.1

- BAC(完成時総予算)に基づく TCPI(残作業効率指数) : 1.2

問7 の解答と解説

【答え】イ

CPI(コスト効率指数)は,AC に対する EV の比率を示す。1.0 より大きければ実コストが計画より削減,1.0 ちょうどで計画通り,1.0 より小さければコスト超過を意味する。

SPI(スケジュール効率指数)は,PV に対する EV の比率を示す。SPI が 1.0 より大きければスケジュールは進み,1.0 で計画通り,1.0 より小さければスケジュール遅延を意味する。

このプロジェクトの CPI は 0.9 でありコストが予算を超過,SPI は 1.1 でありスケジュールには余裕である。

TCPI(残作業効率指数,To-Complete-Performance-Index)は,進行中のプロジェクトのパフォーマンスを見るための指標であり,次式で求められる。

この式を言葉で表すと,「完成時総予算から出来高を引いたものを、完成時総コスト見積もりから実コストを引いたもので割った値」である。TCPI は 1.2 であり,完成時総予算を超過するおそれがある。

問8 WBS を作成する目的

ソフトウェア開発プロジェクトにおいて WBS を作成する目的として,適切なものはどれか。

問8 の解答と解説

【答え】エ

WBS の作成には、作業の漏れや抜けを防ぎ、プロジェクトの範囲を明確にすると同時に、作業単位ごとに内容・日程・目標を設定することでコントロールをしやすくする目的がある。

問9 アローダイアグラム

図のアローダイアグラムから読み取れることとして,適切なものはどれか。ここで,プロジェクトの開始日を 1 日目とする。

問9 の解答と解説

【答え】ウ

作業 C を最も早く開始できるのは 11 日目である。

作業 D はクリティカルパス上の作業ではない。

作業 F を最も早く開始できるのは 11 日目である。

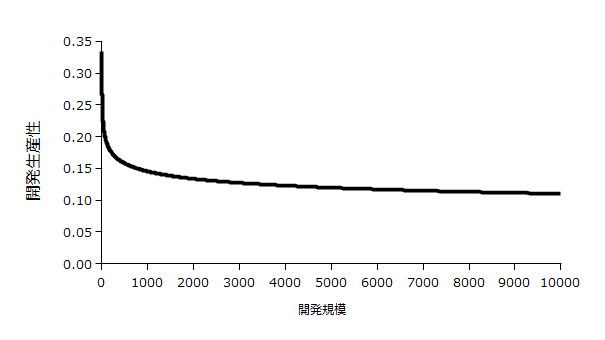

問10 COCOMO

COCOMO には,システム開発の工数を見積もる式の一つとして次式がある。

この式を基に,開発規模と開発生産性(開発規模 / 開発工数)の関係を表したグラフはどれか。ここで,開発工数の単位は人月,開発規模の単位はキロ行とする。

問10 の解答と解説

【答え】エ

COCOMO の式より,曲線の式を求める。

開発規模が大きくなるにつれて,開発生産性は減少していく。

問11 工程別の生産性と全体の生産性

工程別の生産性が次のとおりのとき,全体の生産性を表す式はどれか。

[工程別の生産性]

- 設計工程:$X$ ステップ/人月

- 製造工程:$Y$ ステップ/人月

- 試験工程:$Z$ ステップ/人月

問11 の解答と解説

【答え】エ

開発規模数 $N$ ステップにおける生産性を求める。まず,工程別の作業量は,次のとおり。

全体の生産性は,次式で求められる。

\[ \frac{N}{\frac{N}{X}+\frac{N}{Y}+\frac{N}{Z}} = \frac{1}{\frac{1}{X}+\frac{1}{Y}+\frac{1}{Z}} \]問12 期待金額価値

工場の生産能力を増強する方法として,新規システムを開発する案と既存システムを改修する案とを検討している。次の条件で,期待金額価値の高い案を採用するとき,採用すべき案と期待金額価値との組合せのうち,適切なものはどれか。ここで,期待金額価値は,収入と投資額の差で求める。

[条件]

- 新規システムを開発する場合の投資額は 100 億円であり,既存システムを改修する場合の投資額は 50 億円である。

- 需要が拡大する確率は 70 % であり,需要が縮小する確率は 30 % である。

- 新規システムを開発した場合,需要が拡大したときは 180 億円の収入が見込まれ,需要が縮小したときは 50 億円の収入が見込まれる。

- 既存システムを改修した場合,需要が拡大したときは 120 億円の収入が見込まれ,需要が縮小したときは 40 億円の収入が見込まれる。

- 他の条件は考慮しない。

| 採用すべき案 | 期待金額価値 | |

|---|---|---|

| 既存システムの改修 | 46 | |

| 既存システムの改修 | 96 | |

| 新規システムの開発 | 41 | |

| 新規システムの開発 | 130 |

問12 の解答と解説

【答え】ア

新規システムを開発した場合の期待金額価値を求める。

既存システムを改修した場合の期待金額価値を求める。

よって,採用すべき案は既存システムの改修,期待金額価値は 46 億円である。

参考のため,本件のディシジョンツリーを下図に示す。

問13 品質の定量的評価

A ~ D の機能をもつソフトウェアの基本設計書のレビューを行った。表は,各機能の開発規模の見積り値と基本設計書レビューでの指摘件数の実績値である。基本設計工程における品質の定量的評価基準に従うとき,品質評価指標の観点での品質に問題があると判定される機能の組みはどれか。

| 機能 | 開発規模の見積り値 (k ステップ) |

指摘件数の実績値 (件) |

|---|---|---|

| A | 30 | 130 |

| B | 24 | 120 |

| C | 16 | 64 |

| D | 10 | 46 |

[基本設計工程における品質の定量的評価基準]

- 品質評価指標は,基本設計書のレビューにおける開発規模の見積り値の単位規模当たりの指摘件数とする。

- 品質評価指標の値が,基準値の 0.9 倍 ~ 1.1 倍の範囲内であれば,品質に問題がないと判定する。

- 基準値は開発規模の見積り値 1 k ステップ当たり 5.0 件とする。

問13 の解答と解説

【答え】ア

品質評価指標と品質の判定結果を次表に示す。なお,題意より品質評価指標の値が,4.5 ~ 5.5 の範囲内であれば品質に問題がないと判定する。

| 機能 | 開発規模の見積り値 (k ステップ) |

指摘件数の実績値 (件) |

品質評価指標 | 品質の判定結果 |

|---|---|---|---|---|

| A | 30 | 130 | 4.3 | 問題あり |

| B | 24 | 120 | 5.0 | 問題なし |

| C | 16 | 64 | 4.0 | 問題あり |

| D | 10 | 46 | 4.6 | 問題なし |

問14 信頼性の品質副特性

JIS X 25010 : 2013(システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)-システム及びソフトウェア品質モデル)で規定された品質副特性の説明のうち,信頼性の品質副特性の説明はどれか。

問14 の解答と解説

【答え】ウ

信頼性(reliability)の品質副特性には,成熟性,可用性,障害許容性(耐故障性),回復性がある。

- 成熟性(maturity)

- 通常の運用操作の下で,システム,製品又は構成要素が信頼性に対するニーズに合致している度合い。

- 可用性(availability)

- 使用することを要求されたとき,システム,製品又は構成要素が運用操作可能及びアクセス可能な度合い。

- 障害許容性(耐故障性)(fault tolerance)

- ハードウェア又はソフトウェア障害にもかかわらず,システム,製品又は構成要素が意図したように運用操作できる度合い。

- 回復性(recoverability)

- 中断時又は故障時に,製品又はシステムが直接的に影響を受けたデータを回復し,システムを希望する状態に復元することができる度合い。

問15 アジャイルソフトウェア開発宣言

"アジャイルソフトウェア開発宣言" で述べている価値に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問15 の解答と解説

【答え】エ

アジャイルソフトウェア開発宣言は以下のとおりであり,エが正しい。

私たちは、ソフトウェア開発の実践あるいは実践を手助けをする活動を通じて、よりよい開発方法を見つけだそうとしている。この活動を通して、私たちは以下の価値に至った。

プロセスやツールよりも個人と対話を、包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、契約交渉よりも顧客との協調を、計画に従うことよりも変化への対応を、価値とする。すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、私たちは右記のことがらにより価値をおく。

ア,イ,ウの記述は,以下のように訂正できる。

- 計画に従うことに価値があることを認めながらも,変化への対応に,より価値をおく。

- 契約交渉に価値があることを認めながらも,顧客との協調に,より価値をおく。

- プロセスやツールに価値があることを認めながらも,個人と対話に,より価値をおく。

問16 XP(Extreme Programming)のプラクティス

XP(Extreme Programming)のプラクティスの一つであるものはどれか。

問16 の解答と解説

【答え】エ

エクストリームプログラミング(XP : eXtreme Programming)とは、迅速で柔軟性の高いソフトウェア開発手法の一つ。いわゆるアジャイル開発手法と総称される軽量で柔軟な手法の先駆けとなったもので、1999年に米著名プログラマのケント・ベック(Kent Beck)氏らが提唱した。

XP には年々いくつかのプラクティスが追加されているが,基本となった 12 のプラクティスは次の通り。

- 計画ゲーム

- 求める機能のコンセプトを短い文章で記したストーリーカードを作成する。そのカードをもとに、開発者・管理者を含めたチームとのミーティングを行い詳細を決定する。

- 短期リリース

- 動くソフトウェアを 1~3 ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースする。

- 共通の用語

- 開発メンバ・顧客・管理者全員でイメージや理解を共有するため、用語集や図表を作成する。

- 単純さ優先

- 品質低下のもとと複雑な実装の組込みを避け最も単純な実装を優先する。

- テスト駆動開発

- 求める機能を明確化するため、テスト対象コードを実装するよりも前に単体テストを作成する。

- リファクタリング

- 完成済みのものでもソフトウェアの機能を変えずにソースコードの品質を良くすることを随時行う。

- ペアプログラミング

- これは二人一組で実装を行い、一人が実際のコードをコンピュータに打ち込み、もう一人はそれをチェックしながら補佐するという役割を随時交代しながら作業を進める。

- ソースコードの共同所有

- 開発チーム全員がどのコードに対しても改善処置を行えるようにするため、ソースコードの所有者を決めない。

- 常に統合

- あるコードが単体テストをパスする度にすぐに結合テストを行い問題点や改善点を探す。

- 週 40 時間労働

- 集中力を高め、開発効率を高めるためには心身の健康を保つ必要があるため残業を認めない。

- 顧客も一緒

- 顧客は開発チームと同室(または近く)で開発の見守りを行う。

- コーディング規約

- 上記を実現するためのにコーディング規約を決めて遵守する。

問17 ユースケース駆動開発

ユースケース駆動開発の利点はどれか。

問17 の解答と解説

【答え】エ

ユースケース駆動開発は,システムが実現する機能を適切な単位のユースケース(利用者から見たシステムの振る舞いを記述したもの)に分割し,ユースケースを開発の基点にして要求分析から実装まで全ての工程をユースケース単位で進める開発手法である。分析,設計,実装,テストの各工程の成果物がユースケースごとに作成されるため,要件ごとの開発状況を把握することが可能となる。

アは反復型開発,イはリスク駆動開発,ウはアーキテクチャ中心の利点である。

問18 投資利益率

ある業務を新たにシステム化するに当たって,A ~ D のシステム化案の初期費用,運用費及びシステム化によって削減される業務費を試算したところ,表のとおりであった。システムの利用期間は 5 年とするとき,最も投資利益率の高いシステム化案はどれか。ここで,投資利益率は次式によって算出する。また,利益の増加額は削減される業務費から投資額を減じたものとし,投資額は初期費用と運用費用の合計とする。

| システム化案 | 初期費用 | 1 年間の運用費 | 削減される 1 年間の業務費 |

|---|---|---|---|

| A | 30 | 4 | 25 |

| B | 20 | 6 | 20 |

| C | 20 | 4 | 15 |

| D | 15 | 5 | 22 |

問18 の解答と解説

【答え】エ

A ~ D の投資利益額を求める。

最も投資利益率の高いシステム化案は,D である。

問19 ウォームスタンバイ

バックアップサイトを用いたサービス復旧方法の説明のうち,ウォームスタンバイの説明として,最も適切なものはどれか。

問19 の解答と解説

【答え】エ

ウォームスタンバイとは,バックアップサイトに本システムと同じ機器を全部(あるいは部分的に)設置しておく方式。障害発生後には、追加の機器やデータおよびプログラム媒体を搬入してから予備系システムを立ち上げて処理を引き継ぐ。

イはコールドスタンバイ,ウはホットスタンバイである。

問20 実費償還契約

IoT を活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し,サービスを運用する A 社は,B 社にボード開発を定額契約で委託した。B 社はボードの納入前のネットワーク試験のため,工場の設備を管理する C 社と実費償還契約を締結し,工場の一部区画とネットワークを借用した。C 社のネットワーク設備に故障はなく,B 社の人的リソース不足が原因でネットワーク試験の作業が遅延し,追加の費用が発生したとき,その費用を負担すべき会社はどれか。ここで,各社は契約を正当に履行するものとする。また,定額契約を交わした時点では,開発のスコープは十分明確で,契約以降の変更はないものとする。

問20 の解答と解説

【答え】ウ

作業が遅延した原因は,B 社の人的リソース不足によるため,追加の費用を負担すべき会社は B 社である。

問21 基準値を超える鉛,水銀などの有害物質

基準値を超える鉛,水銀などの有害物質を電気・電子機器に使用することを制限するために,欧州連合が制定し,施行しているものはどれか。

問21 の解答と解説

【答え】イ

RoHS 指令(ローズ指令)とは,電気・電子機器(EEE)などの特定有害物資の使用制限に関する EU の法律である。2003 年 2 月に最初の指令(通称 RoHS1)が制定され 2006 年 7 月に施行。2011 年 7 月に改正指令(通称 RoHS2)が施行されている。RoHS(ローズ)とは,Restriction of Hazardous Substances の頭文字をとったもので,日本語では,有害物質使用制限指令とも呼ばれている。

問22 SDGs

SDGs の説明として,適切なものはどれか。

問22 の解答と解説

【答え】エ

持続可能な開発目標(SDGs : Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。17 のゴール・169 のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。

問23 認証局が発行する CRL

認証局が発行する CRL に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問23 の解答と解説

【答え】イ

CRL(Certificate Revocation List : 証明書失効リスト)には,有効期限内のディジタル証明書のうち失効したディジタル証明書のシリアル番号と失効した日時の対応が提示される。

問24 シングルサインオンの実装方式

Web サーバでシングルサインオンの実装方式に関する記述のうち,適切なものはどれか。

問24 の解答と解説

【答え】エ

シングルサインオン(Single Sign-On : SSO)とは,一度の認証で複数のサーバやアプリケーションを利用できる仕組みである。シングルサインオンの手法には,次のようなものがある。

- エージェント型(チケット型)

- SSO を実現するサーバそれぞれに,エージェントと呼ばれるソフトをインストールする。ユーザは,まず認証サーバで認証を受け,許可されるとその証明にチケットを受け取る。各サーバのエージェントは,チケットを確認することで認証済みであることを判断する。チケットには,HTTP でのクッキー(Cookie)が一般に用いられる。

- リバースプロキシ型

- ユーザからの要求をいったんリバースプロキシサーバがすべて受けて,中継を行う仕組みである。認証もリバースプロキシサーバで一元的に行い,アクセス制御を実施する。

- 認証連携(フェデレーション : Federation)型

- ID やパスワードを発行する事業者(IdP : Identity Provider)と,ID を受け入れる事業者(RP : Relying Party)の二つに役割を分担する手法である。

リバースプロキシを使ったシングルサインオンの場合,利用者認証においてパスワードの代わりにディジタル証明書を用いることができる。

問25 サイバーセキュリティ演習

サイバーセキュリティ演習での参加チームの役割のうち,レッドチームの役割として,最も適切なものはどれか。

問25 の解答と解説

【答え】ウ

レッドチーム演習(red team operations)とは,企業などがサイバー攻撃に対処するための演習形式の一つで,実際に専門家集団が攻撃者として様々な攻撃手法を模擬的に実践する手法。