令和3年度 第2種 法規

令和3年度第二種電気主任技術者試験一次試験 法規科目の合格基準は,90 点満点換算で 54 点以上,受験者は 3,899 人,合格者数は 2,426 人で,合格率は 62.2 % だった。

はじめに

注

- 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。

- 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。

- 問題は,令和3年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

問1 電圧及び周波数の測定方法等

次の文章は,電気事業法施行規則に基づく,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。

a) 電圧の測定は,測定箇所ごとに,(1) ,供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回,連続して二十四時間行うこと。

b) 電圧の測定結果について,測定箇所ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

- 標準電圧

- 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの (2)

c) 周波数の測定は,(3) ごとに記録計器を使用して (4) 測定するものとする。

d) 周波数の測定結果について,(3) ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

- 標準周波数

- 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

e) 測定結果の記録は,(5) 保存すること。

(1)

正解は(ヌ)毎年である。

電気事業法施行規則 第三十九条 電圧及び周波数の測定方法等

測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。

(2)

正解は(ロ)発生時である。

電気事業法施行規則 第三十九条 電圧及び周波数の測定方法等

電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。

- 標準電圧

- 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称

- 測定年月日

- 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時

- 測定計器の型式及び番号

- 測定者の氏名

(3)

正解は(ヨ)電力系統である。

電気事業法施行規則 第三十九条 電圧及び周波数の測定方法等

2 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

(4)

正解は(カ)常時である。

電気事業法施行規則 第三十九条 電圧及び周波数の測定方法等

2 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

(5)

正解は(ホ)三年間である。

電気事業法施行規則 第三十九条 電圧及び周波数の測定方法等

測定の結果の記録は、三年間保存すること。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「電圧及び周波数の値,測定方法等」

問2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器に関する記述である。ただし,水圧を連続して 10 分間加えて試験を行うことができるものとする。

a) 空気圧縮機は,最高使用圧力の (1) の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。

b) 空気タンクは,使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の (2) 1 回以上できる容量を有するものであること。

空気タンクに (3) を有しない材料を使用する場合は,外面にさび止めのための塗装を施すこと。

c) 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通じる管は,溶接により (4) が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。

d) 主空気タンクの圧力が低下した場合に,自動的に (5) する装置を設けること。

電気設備技術基準の解釈 第40条 ガス絶縁機器等の圧力容器の施設に関する問題である。

(1)

正解は(ル)1.5 倍である。

「空気圧縮機は,最高使用圧力の 1.5 倍の水圧を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること」が規定されている。

(2)

正解は(ワ)投入及び遮断を連続してである。

「使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して 1 回以上できる容量を有するものであること」が規定されている。

(3)

正解は(ヘ)耐食性である。

「耐食性を有しない材料を使用する場合は,外面にさび止めのための塗装を施すこと」が規定されている。

(4)

正解は(カ)残留応力である。

「空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通じる管は,溶接により残留応力が生じないように,また,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること」が規定されている。

(5)

正解は(ト)圧力を回復である。

「主空気タンクの圧力が低下した場合に,自動的に圧力を回復する装置を設けること」が規定されている。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「ガス絶縁機器等の圧力容器,開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器」

問3 低圧屋内配線の工事

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の工事に関する記述である。ただし,ショウウィンドー又はショウケース内,粉じんの多い場所,可燃性ガス等の存在する場所,危険物等の存在する場所及び火薬庫内に施設するものを除く。

a) (1) 工事に使用できる (1) には,CD 管,PF 管などがある。(1) は著しい機械的衝撃や重量物の圧力等に対する保護効果等の点で金属管よりも劣るため,こうした損傷のおそれがないように施設しなければならない。

b) (2) 工事は,主に工場内,事務所ビル等の変電室からの引出口等における多数の配線を収める部分の工事に採用されている。(2) に収める電線の断面積の総和に関する規定がある。また,点検できない隠ぺい場所では使用できない。

c) (3) 工事は,屋内ではあらゆる場所に利用できる工事方法であるが,施設場所や使用電圧によっては使用できる電線の種類が限定される。電線を金属管に収めることは必ずしも必要でない。

d) (4) 工事は,大形の鉄骨造建造物の床コンクリートの仮枠又は床構造材として使用される波形デッキプレートの溝を閉鎖して使用する方式である。乾燥した場所でのみ使用できる。また,使用電圧が 300 V 以下でのみ使用できる。

e) (5) 工事は,(5) 内に電線を入れ,床面に粘着テープで固定し,タイルカーペット等の下に施設する工事である。(5) の厚さは 2 mm 程度と非常に薄く,床面の任意の位置からコンセントを取り出すことができる。使用電圧は 300 V 以下で,点検できる乾燥した場所でのみ使用できる。

(1)

正解は(イ)合成樹脂管である。

電気設備技術基準の解釈 第158条 合成樹脂管工事を参照。

(2)

正解は(ト)金属ダクトである。

電気設備技術基準の解釈 第162条 金属ダクト工事を参照。

(3)

正解は(ロ)ケーブルである。

電気設備技術基準の解釈 第164条 ケーブル工事を参照。

(4)

正解は(ヨ)セルラダクトである。

電気設備技術基準の解釈 第165条 特殊な低圧屋内配線工事を参照。

(5)

正解は(ヲ)平形保護層である。

電気設備技術基準の解釈 第165条 特殊な低圧屋内配線工事を参照。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「低圧屋内配線の工事」

問4 高調波対策

ダイオード及びサイリスタを用いた (1) 負荷は,各種次数の高調波電流を発生する。電気設備及び機器に及ぼす高調波の影響は,以下のように分類される。

- 機器への高調波電流の流入による異音,過熱,振動,焼損など

- 機器への高調波電圧の印加による誤制御,誤動作など

このような影響が生じる場合があることから,配電系統の 6.6 kV 母線における高調波電圧総合ひずみ率の管理目標値を 5 %,特別高圧系統の高調波電圧総合ひずみ率の管理目標値を (2) とし,これを維持するため,「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」による高調波電流抑制のための技術要件が定められている。

高調波電流の抑制対策は,機器から発生する高調波電流そのものを低減する方法と,機器から発生した高調波電流を需要家内の設備に (3) させ,外部に流出する量を低減する方法の 2 種類がある。

具体的には,前者においては高調波発生源である電力変換装置の (4) ,後者においては需要家内への受動 (5) などの設置といった方法がある。

(1)

正解は(ル)非線形である。

ダイオード及びサイリスタは非線形負荷である。

(2)

正解は(イ)3 %である。

特別高圧系統の高調波電圧総合ひずみ率の管理目標値は 3 % である。

(3)

正解は(ヘ)分流である。

(4)

正解は(チ)多パルス化である。

電力変換装置の多パルス化は,変換装置の相数を増加することで実現できる。

(5)

正解は(ニ)フィルタである。

受動フィルタは,パッシブフィルタとも呼ばれる。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「送配電系統の高調波」

問5 特別高圧架空電線路の第 2 種特別高圧保安工事

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線路の第 2 種特別高圧保安工事に関する記述である。

a) 支持物に木柱を使用する場合は,当該木柱の風圧荷重に対する安全率は,(1) 以上であること。

b) 支持物に (2) を使用する場合の径間は,100 m 以下であること。

c) 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は,その電線を支持するがいし装置は,次のいずれかのものであること。

- (3) の値が,当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の 110 %(使用電圧が 130 000 V を超える場合は,105 %)以上のもの

- (4) を取り付けた懸垂がいし,長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの

- 2 連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの

- 2 個以上のラインポストがいしを使用するもの

d) 上記 c) の場合において,支持線を使用するときは,その支持線には,本線 (5) 強さ及び太さのものを使用し,かつ,本線との接続は,堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。

(1)

正解は(ロ)2である。

(2)

正解は(イ)A 種鉄筋コンクリート柱である。

(3)

正解は(ホ)50 % 衝撃せん絡電圧である。

(4)

正解は(ハ)アークホーンである。

(5)

正解は(ヲ)と同一のである。

電気設備技術基準の解釈 第95条 特別高圧保安工事

2 第 2 種特別高圧保安工事は,次の各号によること。

一 支持物に木柱を使用する場合は、当該木柱の風圧荷重に対する安全率は、2 以上であること。

二 径間は,95-3 表によること。

| 支持物の種類 | 電線の種類 | 径間 |

|---|---|---|

| 木柱,A 種鉄筋コンクリート柱又は A 種鉄柱 | 全て | 100 m 以下 |

| B 種鉄筋コンクリート柱又は B 種鉄柱 | 引張強さ 38.05 kN 以上のより線又は断面積 100 mm2 以上の硬銅より線 | 制限なし |

| その他 | 200 m 以下 | |

| 鉄塔 | 引張強さ 38.05 kN 以上のより線又は断面積 100 mm2 以上の硬銅より線 | 制限なし |

| その他 | 400 m 以下 |

三 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は、その電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであること。

- 50 % 衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の 110 %(使用電圧が 130,000 V を超える場合は、105 %)以上のもの

- アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの

- 2 連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの

- 2 個以上のラインポストがいしを使用するもの

四 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び太さのものを使用し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。

五 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「特別高圧架空電線路の特別高圧保安工事」

問6 小出力発電設備の施設

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく小出力発電設備の施設に関する記述である。

a) 小出力発電設備である燃料電池発電設備の燃料電池には,次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し,また,燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設すること。

- 燃料電池に (1) が生じた場合

- (2) に異常低下が生じた場合,又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合

- 燃料電池の (3) が著しく上昇した場合

b) 小出力発電設備である太陽電池発電設備は,次により施設すること。

- 太陽電池モジュール,電線及び開閉器その他の器具は,充電部分が (4) すること。

- 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては,その集合体に接続する負荷側の電路)には,その接続点に近接して (5) その他これに類する器具を施設すること。

(1)

正解は(ル)過電流である。

(2)

正解は(ヘ)燃料電池の発電電圧である。

(3)

正解は(ハ)温度である。

(4)

正解は(リ)露出しないように施設である。

(5)

正解は(カ)開閉器である。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「小出力発電設備の施設」

問7 電力系統と構成

a) 送電線路の相互連系を容易にすることや,機器の規格化などを考慮し,送電電圧は数種類の標準電圧に統一されている。我が国の標準電圧は電気学会・電気規格調査会(JEC)で定められており,(1) と最高電圧の 2 種類がある。例えば,(1) が 66 kV の場合は,最高電圧は 69 kV となっている。なお,送電線路の電圧としてこの標準電圧を採用する場合,(1) が電気設備技術基準の「使用電圧」となる。

b) 交流送電線の送電容量は,電線の許容最高温度に対する許容電流だけでは決まらず,こう長が長いと送電容量が小さくなる。送電線のこう長が長くなると (2) から送電容量が制限されるためである。

c) 架空送電線路の電力損失の主なものに,抵抗損と (3) がある。(3) は,送電線に高電圧を加えたとき,周囲の空気に対する電線表面の電位の傾きがある程度以上になると発生する局部放電によるものである。

d) 架空送電線の事故は,(4) が多く,設備の損壊を伴う永久事故は少ない。このため線路の両端を開いて短時間無電圧の状態におき,その後再び両端を閉路すれば元通り送電できることが多い。このことを利用して自動再閉路方式が多く採用されている。

e) 配電方式のうち,都市部などで採用されることがあるものに,次の方式がある。

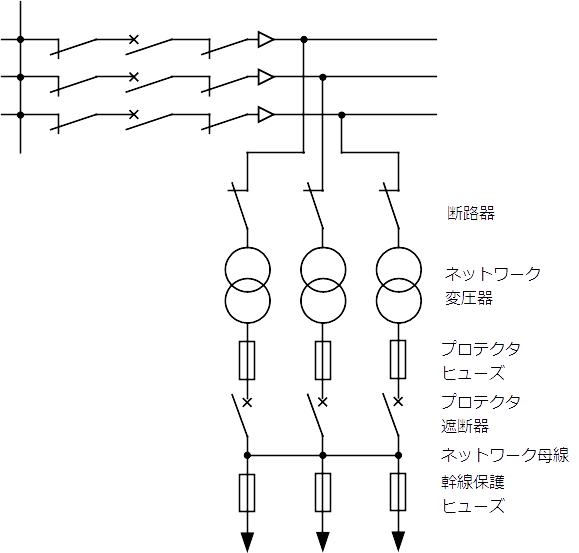

複数の 22 kV 配電線から分岐線を T 分岐で引き込み,それぞれ受電用遮断器を経てネットワーク変圧器に接続し,各低圧二次側はネットワークプロテクタを経て並列に接続してネットワーク母線を構成する。本方式では,低圧側は同一ビル内の母線に限定される。

この方式は,(5) と呼ばれている。

(1)

正解は(ヌ)公称電圧である。

(2)

正解は(ヨ)安定度である。

(3)

正解は(ハ)コロナ損である。

(4)

正解は(カ)雷によるアーク事故である。

(5)

正解は(チ)スポットネットワーク方式である。

参考文献

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「電力系統の構成」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「送電線の送電容量」

- 目指せ!電気主任技術者~解説ノート~「配電系統のスポットネットワーク方式」