線路設備及び設備管理 対策ノート「工程管理」

工程管理

施工において,品質管理,工程管理,原価管理及び安全管理は,四大管理機能といわれる。四大管理機能は,それぞれ独立したものでなく,相互に関連性を持っている。

例えば,工程と原価の関連性をみると,工事の施工出来高と,固定原価と変動原価から成る工事総原価の関係において,採算のとれる状態にあるためには,損益分岐点の施工出来高以上の施工出来高を上げる必要がある。工程速度と原価の関係において,工事総原価が最小となる施工速度は経済速度といわれ,経済速度における施工出来高の上昇には限度があり,施工速度が速すぎると,工事総原価は高くなり,工事の採算性は悪化する。

工程管理の手順

施工計画立案

受注者は,工事着工前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を立案する。受注者は,施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。また,施工計画書に以下の事項について記載する。

- 工事概要

- 計画工程表

- 現場組織表

- 指定機械

- 主要船舶・機械

- 主要資材

- 施工方法(主要機械,仮設備計画,工事用地等を含む。)

- 施工管理計画

- 安全管理

- 緊急時の体制及び対応

- 交通管理

- 環境対策

- 現場作業環境の整備

- 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

- その他

施工法・施工順の決定

作業時間の決定

工程表作成

進捗管理等

工程管理の手法

四大管理機能のうち,工程管理においては,一般に,工事の施工手順や所要日数などを分かりやすく図表化した工程表が用いられる。工程表には,横線式工程表,ネットワーク式工程表などがあり,横線式工程表の一つに,縦軸に作業内容を置き,横軸に各作業の日数をとるバーチャートがある。バーチャートは,工期に影響する作業がどれであるかを把握しにくい欠点があるが,各作業の所要日数が分かり,さらに作業の流れが左から右に移行しているので作業間の関連性が分かりやすいという特徴を有している。

バーチャート工程表

バーチャート工程表(bar chart)とは,作業項目を縦軸に,時間を横軸に設け,各作業の開始~終了を棒状で表現する工程表。棒工程表ともいう。各作業の関連性がわかりにくいなどの欠点もあるが,進捗状況がわかりやすいため,短期の工事や単純な工事で用いられる。

縦軸に作業内容や作業人員を置き,横軸に期間(時間)をとって,各作業内容や作業人員の所要期間を視覚的に示した工程表は,一般に,バーチャートといわれる。

ネットワーク工程表

ネットワーク工程表とは,各工事に対し前後の工事との関連付けをすることで,連続した全体工程においての流れを明確にし,さらに最短時間となる完成までの道筋を示してくれるものである。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| イベント(結合点) | 作業と作業を結合する点 |

| アクティビティ | 結合点と結合点をつなぐ矢線 |

| ダミー | 作業の順序を示す点線の矢線 |

| 最早開始時刻 | 作業を最も早く開始できる時刻 |

| 最遅開始時刻 | 全体工期内に完了させるためには,遅くとも開始しなければならない時刻 |

| 最早完了時刻 | 作業を最も早く完了できる時刻 |

| 最遅完了時刻 | 全体工期内に完了させるためには,遅くとも完了しなければならない時刻 |

| クリティカルパス | 工程表上,最も時間のかかる経路 |

| トータルフロート | 最早開始時刻で開始してもなお,後続作業の最遅開始時刻に影響を与えない余裕時間 |

| フリーフロート | 最早開始時刻で開始してもなお,後続作業の最早開始時刻に影響を与えない余裕時間 |

クリティカルパスの管理等

ネットワーク工程表の大きなメリットのひとつに,全工程における最短期間で完了できる経路のことを指すクリティカルパスがわかることにある。クリティカルパスがわかれば,工事を円滑に進め,無駄を省くことに貢献できる。

出来高累計曲線

縦軸に進捗度を置き,横軸に日数をとって各作業を折れ線で示す曲線式工程表は,一般に,出来高累計曲線といわれる。

ガントチャート工程表

縦軸に工事を構成する工種を,横軸に各作業の達成度を百分率でとり,計画日程と現時点における進行状態とを棒グラフで示したもの。横軸に暦日をとり,作業開始日,計画日程を表記するものもよく用いられる。

バナナ曲線

バナナ曲線において,実施工程曲線が下方許容限界曲線を下回るときは,工程が遅れており,一方,実施工程曲線が上方許容限界曲線を上回るときは,工程が進み過ぎていると判断できる。

グラフ式工程表

縦軸に出来高を置き、横軸に日数をとって各作業の工程(進捗度合い)を示した工程表は、グラフ式工程表などといわれ、各作業の計画工程と実施工程が視覚的に対比できるが、どの作業が全体工期に影響を及ぼすかが把握しにくい。

アウトソーシング管理のポイント

対象業務の選定

委託先の選定

責任範囲の明確化

形式的には請負契約の方式をとっているが,実態は労働者派遣契約の形態で業務を行うことは,偽装請負といわれる。偽装請負の問題点としては,安全衛生などの責任があいまいになり,危険防止措置が十分に講じられないため,労働災害が生ずるおそれが高まることが挙げられる。

請負事業者と発注者との請負契約による建設工事では,請負事業主と雇用関係にある労働者は,労働者派遣契約と異なり,一般に,発注者との間に指揮命令関係がない。

守秘義務契約や情報管理規程等によるリスク管理

守秘義務契約(non-disclosure agreement : NDA)

ある取引を行う際などに,人の間(法人や自然人)で締結する営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約。

建設業法に基づく建設工事の請負契約(工事責任体制,監理技術者の配置,一括下請の禁止等)

電気通信を含めた建設工事は、一般に、各種専門工事の総合的組合せにより多様化し、かつ、重層下請構造で施工されている。このため、建設工事を適正に施工するためには、建設業法をはじめ関係法令を遵守して適正な施工体制を確保することが必要である。

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、電気通信を含む 28 業種において建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除いて建設業の許可を受けなければならないとされている。

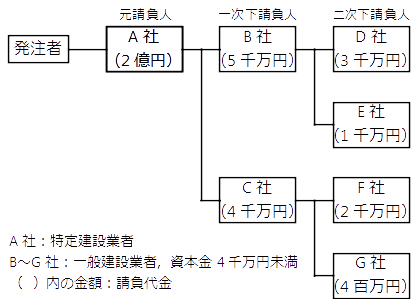

図は,電気通信事業者を発注者とした電気通信事業の用に供する電気通信線路設備の建設工事における請負契約に関する体系の例を示す。図に示す体系に基づき当該工事を施工する場合,A 社は専任の監理技術者を,B,C 及び D 社は専任の主任技術者を,工事現場ごとにそれぞれ配置しなければならない。

また,特定建設業者で元請負人である A 社の B 社との下請契約における下請代金の支払い期日は,B 社の引渡しの申出の日から起算して 50 日を経過する日以前において,かつ,できる限り短い期間内において定められなければならない。

一括下請の禁止

建設業法では,工事を請け負った建設業者が施工において実質的に関与を行わず,下請負人にその工事の全部又は独立した一部を一括して請け負わせることを「一括下請負」と呼び,原則として(発注者の承諾を得た場合を除き)禁止している。

ちなみに,一括下請負を禁止する理由は以下のとおり。

- 発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為

- 施工責任があいまいになることで,手抜き工事や建設労働従事者の労働条件の悪化につながる

- 中間搾取を目的とした施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く

建設業法 第22条 一括下請負の禁止

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

下請負人の意見

元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工事の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。

建設業法 第24条の2 下請負人の意見の聴取

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

下請代金の支払い

元請負人は,請負代金の出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して,当該元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び当該下請負人が施工した出来高部分に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から 1 月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。

建設業法 第24条の3 下請代金の支払

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

検査及び引渡し

元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から 20 日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

建設業法 第24条の4 検査及び引渡し

元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

2 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

施工体制台帳

特定建設業者は,発注者から直接請け負った建設工事の下請契約の請負代金の額が 4,000 万円(建築一式工事の場合は 6,000 万円)以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。

施工体制台帳の作成が義務付けられた建設工事における下請負人は,請け負った建設工事を更に再下請負とした場合,元請負人が作成する施工体制台帳に反映されるため,元請負人に対して再下請負通知書を提出しなければならない。

建設業法 第24条の7 施工体制台帳及び施工体系図の作成等

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

主任技術者及び監理技術者の設置等

建設業法においては,建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には,元請・下請,請負金額にかかわらず工事現場における工事の施工の技術上の監理をつかさどる者として,主任技術者を配置しなければならない。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事 1 件の請負代金の額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上のものについては,工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

建設業法 第26条 主任技術者及び監理技術者の設置等

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

建設業法施行令 第27条 専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事

法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。

- 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事

- 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

- 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

建設業法 第26条の3 主任技術者及び監理技術者の職務等

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。