平成28年度 第1回 線路及び設備管理

問1

(1) 光ファイバ伝送システムの中継方式

光ファイバ伝送システムの中継方式には,再生中継方式と線形中継方式がある。再生中継方式は,各中継器内においてなだれ増倍現象を利用する APD などを用いて受信した光信号をいったん電気信号に変換し,等化増幅,タイミング抽出及び識別再生のいわゆる 3R 処理を施した後,再び LD により光信号に変換して送出する方式である。再生中継方式では,送信機の能力を最大限に活用して高レベルの光信号を送出することにより,再生中継間隔の拡大を図ることができる。

一方,線形中継方式は,光信号を電気信号に変換しないで,光ファイバ増幅器などにより光信号を直接増幅して中継する方式である。線形中継方式では,高レベルの光信号を送出すると,非線形光学効果による波形ひずみの影響が顕著になるため,送出信号レベルが制限される。また,光ファイバ増幅器を用いた線形中継方式では,増幅された自然放出光に起因する雑音が中継器数の増加に伴って累積することにより SN 比の低下を生ずるおそれがある。

しかしながら,線形中継方式は,光信号を直接増幅しているため,超高速領域まで柔軟に伝送速度を選択でき,また,波長の異なる複数の光信号の一括増幅が可能であるといった利点がある。このため,線形中継方式は,WDM 方式を適用した伝送システムにおいて,運用波長帯の広帯域化による伝送容量の拡大などにも柔軟に対応することができる。

(2) 光ファイバの種類,構造など

(ⅰ) 光ファイバの種類とその特徴

- 石英系光ファイバの伝送損失が最小となる 1.55 μm 帯で波長分散が最小となるように波長分散特性を調整した光ファイバは,分散シフト光ファイバ(DSF)といわれ,DSF の屈折率分布には,セグメントコア型などがある。(正)

- WDM 方式を用いた光ファイバ伝送システムにおける四光波混合による伝送品質の劣化を避ける方法の 1 つとして,ゼロ分散波長を伝送波長域に重ならないようにするために,カットオフシフト光ファイバといわれる光ファイバを用いる方法がある。(誤)

- シングルモード光ファイバの構造パラメータのうち,シングルモードとなる最短の波長を規定する構造パラメータは,開口数(NA)といわれる。NA で規定された波長より短い光は,マルチモードになる。(誤)

- 光ファイバの後方散乱係数を制御して,材料分散と構造分散を相殺させることにより屈折率分布をフラットに近づけた光ファイバは,分散フラット光ファイバといわれ,広い波長帯域において,波長分散を小さく抑えることができる。(誤)

WDM 方式を用いた光ファイバ伝送システムにおける四光波混合による伝送品質の劣化を避ける方法の 1 つとして,ゼロ分散波長を伝送波長域に重ならないようにするために,非ゼロ分散シフト光ファイバといわれる光ファイバを用いる方法がある。

シングルモード光ファイバの構造パラメータのうち,シングルモードとなる最短の波長を規定する構造パラメータは,遮断波長(カットオフ波長)といわれる。遮断波長(カットオフ波長)で規定された波長より短い光は,マルチモードになる。

光ファイバのコアの屈折率分布を制御して,材料分散と構造分散を相殺させることにより分散値 0 付近で分散スロープをフラットに近づけた光ファイバは,分散フラット光ファイバといわれ,広い波長帯域において,波長分散を小さく抑えることができる。

(ⅱ) アクセス系光ファイバケーブルの構造及び機能

- 1,000 心のスロットロッド型光ファイバケーブルは,中心部に抗張力体を持ち,スロットロッドの周りに 15 個のスロットを有する構造であり,8 心テープ型光ファイバ心線が 10 テープずつ 10 個のスロットに,4 心テープ型光ファイバ心線が 10 テープずつ 5個のスロットにそれぞれ積層されている。(誤)

- テープスロット型光ファイバケーブルの布設時における最小許容曲げ半径は,布設が一過性であるため,一般に,固定時における最小曲げ半径と比較して小さくとることができる。(誤)

- アクセス系光ファイバケーブルには,使用環境による構造や機能の違いにより,難燃性のある外被を施した FR ケーブル,FRP をテンションメンバに用いて誘導対策区間に適用可能とした IF ケーブル,波付ステンレスラミネートテープで外被を補強・保護した鳥虫獣害対策用の HS ケーブルなどがある。(正)

- クマゼミ対策用として用いられるドロップ光ファイバケーブルは,外被が高強度化されており,所要の許容張力が確保されているため,一般に,テンションメンバを備えていない。(誤)

1,000 心のスロットロッド型光ファイバケーブルは,中心部に抗張力体を持ち,スロットロッドの周りに 13 個のスロットを有する構造であり,12 個のスロットに 8 心テープ型光ファイバ心線が 10 テープずつ,13 番目のスロットに 8 心テープ型光ファイバ心線が 5 テープそれぞれ積層されている。

テープスロット型光ファイバケーブルの布設時における最小許容曲げ半径は,動的圧力が加わるため,一般に,固定時における最小曲げ半径と比較して大きくとらなければならない。

クマゼミ対策用として用いられるドロップ光ファイバケーブルは,外被が高強度化されているが,所要の許容張力が確保されていないため,一般に,テンションメンバを備えている。

(3) 光増幅器の種類,増幅特性など

(ⅰ) 光増幅器の種類及び構成

- 光増幅器には,光ファイバ増幅器,半導体光増幅器などがある。光ファイバ増幅器は半導体光増幅器と比較して,利得の偏波依存性が大きいが,高利得及び高出力といった優れた特徴を有している。(誤)

- 光ファイバ増幅器には,コア部分に希土類イオンを添加したシングルモード光ファイバを用いた希土類添加光ファイバ増幅器,光ファイバの非線形光学効果の 1 つである誘導ラマン散乱を利用した光ファイバラマン増幅器などがある。(正)

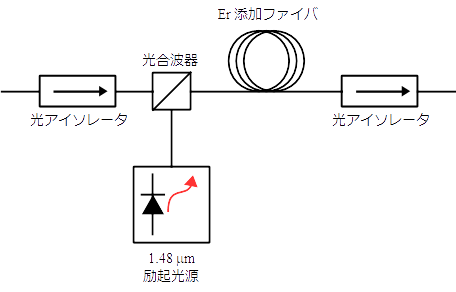

- エルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA)は,一般に,エルビウム添加光ファイバ,励起光源,光変調回路,信号光と励起光を合分波する光アイソレータなどから構成される。(誤)

光増幅器には,光ファイバ増幅器,半導体光増幅器などがある。光ファイバ増幅器は半導体光増幅器と比較して,利得の偏波依存性がなく,高利得及び高出力といった優れた特徴を有している。

エルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA : Erbium Doped optical Fiber Amplifier)は,一般に,エルビウム添加光ファイバ,励起光源,光変調回路,信号光と励起光を合波する合波器及び反射光を抑制する光アイソレータなどから構成される。

(ⅱ) EDFA の増幅特性など

- EDFA の励起光源としては,一般に,低雑音増幅を目的とする場合は 1.48 μm 帯,高出力動作を目的とする場合は 1.65 μm 帯の LD が用いられる。(誤)

- EDFA の雑音特性を示す指標として,雑音指数が用いられる。雑音指数は EDFA の出力端における SN 比と入力端における信号レベルの比で表される。(誤)

- EDFA に用いられるエルビウム添加光ファイバには,ある励起光パワーに対して増幅利得が最大となる最適な光ファイバ長があり,光ファイバ長がそれより長い場合又はそれより短い場合,増幅利得は低下する。(正)

- EDFA の増幅利得は入力信号レベルを増加するにつれて減少し,利得の飽和が生ずる。利得の飽和特性において,一般に,励起光パワーを増加するにつれて飽和出力パワーは低下する。(誤)

EDFA の励起光源としては,一般に,低雑音増幅を目的とする場合は 0.98 μm 帯,高出力動作を目的とする場合は 1.48 μm 帯の LD が用いられる。

EDFA の雑音特性を示す指標として,雑音指数が用いられる。雑音指数は EDFA の入力端における SN 比と出力端における SN 比の比で表される。

\[ \text{雑音指数} = \frac{S/N_{\text{input}}}{S/N_{\text{output}}} \]EDFA の増幅利得は入力信号レベルを増加するにつれて減少し,飽和出力パワーは低下する。利得の飽和特性において,一般に,励起光パワーを増加するにつれて,利得の飽和が生ずる。

問2

(1) 光海底ケーブルの陸揚工事及び陸揚局の概要

光海底ケーブルの陸揚工事において,光海底ケーブルは浅海部から海岸に陸揚され,海浜部を通過し陸揚局に引き込まれる。この浅海部から海岸までの区間では,錨,波浪,漁労などによるケーブル被害を受けやすいため,一般に,外装ケーブルを用いたり,光海底ケーブルに半割構造の鋳鉄管を取り付けるケーブル保護工事などが行われる。

また,光海底ケーブルを陸揚局に引き込む方法としては,一般に,陸揚局内に光海底ケーブルを直接引き込んで局内に設置された CTB(Cable Termination Box)において光ファイバと給電線を分離する方法と,陸揚地点付近のビーチマンホール内に設置された CTB においてそれらを分離して光ファイバケーブルと給電ケーブルを陸揚局まで施設する方法がある。

陸揚局には伝送端局装置,システム監視装置などの設備が収容されており,陸揚局の敷地内には,一般に,局舎内設備の接地のための局舎アース及び光海底ケーブルシステムへの給電のためのシーアースが設置される。シーアースの接地抵抗は,一般に 1 [Ω] 以下が目標とされており,これを満足するために多くのアース棒が地中に設置されている。

また,陸揚局に設置されている電源関連設備としては,AC/DC 電源設備,非常用発電機などがあり,陸揚局の端局設備への電源供給は,一般に,直流 -48 [V] で行われている。

「専門的分野・水底線路 対策ノート」参照

(2) 通信土木設備

(ⅰ) 通信土木設備工事における管路の設置など

- 通信土木設備である管路の線形は,道路形状,埋設物などに応じて曲線となることは避けられず,一般に,ケーブルの牽引張力,ケーブルの曲げ特性などを考慮して曲線半径の許容範囲が設けられている。(正)

- 盛土区間における管路の占用位置は,盛土崩壊のおそれが少ない位置を基本とし,管種は,一般に,金属管が使用される。(正)

- 車道部及び歩道部における管路の最小土被りは,国土交通省などの通達により設定されており,車道部における管路の土被りは,一般に,歩道部における管路の土被りより大きい。(正)

- 橋梁に添架される管路の添架位置は,橋梁橋桁の中央又は道路橋の床版上とし,洪水時の流水などによる外力,直射日光などの影響を受けにくい箇所とされている。(誤)

橋梁に添架される管路の添架位置は,橋梁橋桁の両側又は道路橋の床版の下とし,洪水時の流水などによる外力,直射日光などの影響を受けにくい箇所とされている。

(ⅱ) 無電柱化の方式

- 電線共同溝方式は,道路の地下空間を活用して電力線,通信線などをまとめて収容する方式であり,沿道の各戸へは地下から電力線,通信線などが引き込まれている。(正)

- 自治体管路方式は,地方公共団体が整備計画を立案し,電線管理者が管路設備を敷設する方式であり,地方公共団体が管路設備を道路専用物件として管理している。(誤)

- 要望者負担方式は,占用入札制度で優先度が低いとされた箇所などにおいて要望者の要望で無電柱化を実施する場合に適用される方式であり,原則として,要請者が占用料のみを費用負担する。(誤)

自治体管路方式は,地方公共団体が整備計画を立案し,地方公共団体が管路設備を敷設する方式であり,地方公共団体が管路設備を道路専用物件として管理している。

要望者負担方式は,占用入札制度で優先度が低いとされた箇所などにおいて要望者の要望で無電柱化を実施する場合に適用される方式であり,原則として,要請者が管路等材料費及び敷設費の全額を負担する。

(ⅲ) マンホール及びとう道の耐震対策,補修工法など

- 地震により液状化が予想される地域にマンホールを設置する場合は,一般に,レジンコンクリート製と比較して重量の大きいセメントコンクリート製が適している。(正)

- マンホールの劣化を放置すると,道路陥没などの事故につながるおそれがあるため適切な補修が必要であり,マンホール全体のひび割れ補修工法としては V 字形カット工法がある。(正)

- 地震により液状化が予想される地域のマンホールに施されるグラベルドレーン工法は,地盤を締め固めることにより液状化による間隙水を遮断し,マンホールの浮上がりを防止している。(誤)

- シールドとう道と立坑の取付部において,地震によるひび割れからの漏水対策として可とう性と止水性を有するゴムジョイントを設置する方法がある。(正)

地震により液状化が予想される地域のマンホールに施されるグラベルドレーン工法は,マンホール周辺に砕石を配置することにより液状化による過剰間隙水圧を消散し,マンホールの浮上がりを防止している。

(ⅳ) 管路設備の耐震対策

- マンホールダクト部において,地震時の地盤変状などに起因して生ずる相対変位によるコンクリートの剥離などを抑える対策として,スチールファイバコンクリートを用いて耐荷力の向上を図る方法がある。(正)

- 地盤が軟弱地盤から土質が異なる地盤に急変する箇所に管路を敷設する場合は,硬質ビニル管単独又は金属管単独とし,硬質ビニル管の場合は離脱防止継手を使用し,金属管の場合は短尺化した管を使用する。(誤)

- 地震により液状化が予想される地域において管路を設置する場合は,硬質ビニル管を使用し,マンホールからの第 1 接続点で管路と管路の接続部にねじ式継手を使用する。(誤)

- 河川などを横断する通信ケーブルのための専用橋は,一般に,道路橋と比較して幅員が狭く,その形式は耐震対策として有効である圧延鋼桁に限定されている。(誤)

地盤が軟弱地盤から土質が異なる地盤に急変する箇所に管路を敷設する場合は,硬質ビニル管単独又は金属管単独とし,金属管の場合は離脱防止継手を使用し,硬質ビニル管の場合は短尺化した管を使用する。

地震により液状化が予想される地域において管路を設置する場合は,金属管を使用し,マンホールからの第 1 接続点で管路と管路の接続部に伸縮継手を使用する。

河川などを横断する通信ケーブルのための専用橋は,一般に,道路橋と比較して幅員が狭く,その形式は耐震対策として有効である圧延鋼桁やトラス(三角形を組み合わせた骨組み)などがある。

問3

(1) 地下用ケーブル及びその接続部の浸水監視,防水対策など

き線系のアクセス系線路設備における地下用メタリックケーブルには,一般に,ガス供給装置からケーブル内に供給されるガスの状態を遠隔監視する方式が適用され,マンホール内のケーブル接続点に設置した圧力発信器からの情報は,設備センタで収集され,異常があれば注意報や警報が発出される。

一方,光ファイバケーブルはメタリックケーブルと異なり,光ファイバケーブル内に浸水しても直ちに伝送特性に影響を及ぼすことはないが,光ファイバケーブル内への浸水を長時間放置すると,光ファイバに対し,長期的な破断寿命の短縮と光ファイバケーブル内の金属の腐食に伴い発生する水素による長期的な損失増加が懸念される。

浸水状態を放置した場合の光ファイバの破断確率は,一般に,乾燥状態と比較して 10 倍以上といわれているが,浸水期間を制限することにより破断確率の上昇を抑制できるため,浸水を検知する間隔は,光ファイバの浸水期間と破断確率の関係から決定される。

こうした特徴を踏まえて,アクセス系線路設備における地下用光ファイバケーブルには,一般に,不織布に吸水材料が塗布してある WB テープを用いた WB ケーブルが適用される。さらに,WB ケーブル適用区間では,地下用光クロージャなどの接続部に設置した浸水検知モジュール内の光ファイバに生ずる曲げ損失を OTDR により検出することで,浸水の発生及び浸水位置を検知する方法が採られている。

「通信ケーブル監視技術」参照

(2) 線路設備の劣化,保守作業など

(ⅰ) 線路設備の劣化,保守作業など

- 管路に布設されたケーブルには,ケーブルの温度伸縮や車両の通過に起因する振動などによりケーブルが移動するクリーピングといわれる現象が発生することがある。対策としては,マンホール内においてケーブル移動防止金物を用いて機械的にケーブル移動を止める方法が有効である。(正)

- 寒冷地において,ケーブル引上げ点,橋梁添架などの管路が大気中に露出している箇所で管路内の溜水が凍結すると,体積膨張によりケーブルに過大な力が働き,環境応力亀裂(ESC)が発生することがある。対策としては,ケーブル布設時に外被に界面活性剤を塗布する方法が有効である。(誤)

- 光ファイバケーブルの布設時に,捻回によって光ファイバテープ心線の波打ち現象が発生し,光損失が増加する場合がある。対策としては,光ファイバケーブルの牽引端でケーブル外被と光ファイバテープ心線とを一緒に固定せず,さらに,撚り返し金物を取り付ける方法が有効である。(誤)

- ケーブル部と吊線部との間のスリットを大きくして首部に窓をあけた構造の自己支持形光ファイバケーブルは,軽量であるため,布設作業などが容易であるが,強風地域においては,ダンシングによって外被亀裂(リングカット)が生じやすい。対策としては,スリットのない自己支持形光ファイバケーブルを適用する方法が有効である。(誤)

寒冷地において,ケーブル引上げ点,橋梁添架などの管路が大気中に露出している箇所で管路内の溜水が凍結すると,体積膨張によりケーブルに過大な力が働き,傷や座屈が発生することがある。対策としては,PE パイプを挿入することにより,凍結圧を PE パイプで吸収する方法が有効である。ちなみに,ESCとは,ポリエチレンが界面活性剤などのある環境下で,外力による応力の発生や内部の歪みにより,亀裂を生じることである。

光ファイバケーブルの布設時に,捻回によって光ファイバテープ心線の波打ち現象が発生し,光損失が増加する場合がある。対策としては,光ファイバケーブルの牽引端でケーブル外被と光ファイバテープ心線とを一緒に固定し,さらに,撚り返し金物を取り付ける方法が有効である。

ケーブル部と吊線部との間のスリットを大きくして首部に窓をあけた構造の自己支持形光ファイバケーブルは,軽量であるため,布設作業などが容易であるが,強風地域においては,スリットのない自己支持型ケーブルと比較し,ダンシングが少なくなり外被亀裂(リングカット)が生じにくい。

(ⅱ) GE-PON システムにおける光アクセス回線の保守作業

- PLC(石英系プレーナ光波回路)を用いた 8 分岐光スプリッタの損失は 6 [dB] 以下であるため,8 分岐光スプリッタの箇所で 6 [dB] を超える損失が測定された場合は,一般に,8 分岐光スプリッタの故障と判定できる。(誤)

- 光アクセス回線に対する設備センタからのパルス試験では,試験光のパルス幅を広げることで 8 分岐光スプリッタの下部(ユーザ側)の 8 本の光ファイバ心線の測定波形を個別に取得することが可能となり,光スプリッタの下部の故障心線を容易に識別できる。(誤)

- 設備センタから 8 分岐光スプリッタまでの区間において心線対照作業としては,一般に,設備センタから B-OTDR を用いて対照光を挿入し,受信部の曲げ部で光ファイバを曲げて対照光のブラッグ反射を確認することにより,該当する光ファイバを特定する方法が用いられる。(誤)

- 設備センタからユーザ側への試験光が通信に影響を及ぼさないようにするためには,通信サービスに利用する波長を透過し,試験光の波長を遮断する光フィルタをユーザ側の ONU の直前に組み込む方法が有効である。(正)

PLC(石英系プレーナ光波回路)を用いた 8 分岐光スプリッタの損失は 11 [dB] 前後であるため,8 分岐光スプリッタの箇所で 11 [dB] を超える損失が測定された場合は,一般に,8 分岐光スプリッタの故障と判定できる。

光アクセス回線に対する設備センタからのパルス試験では,試験光のパルス幅を狭めることで 8 分岐光スプリッタの下部(ユーザ側)の 8 本の光ファイバ心線の測定波形を個別に取得することが可能となり,光スプリッタの下部の故障心線を容易に識別できる。

設備センタから 8 分岐光スプリッタまでの区間において心線対照作業としては,一般に,設備センタから光ファイバ ID テスタを用いて対照光を挿入し,受信部の曲げ部で光ファイバを曲げて対照光の漏えい光を確認することにより,該当する光ファイバを特定する方法が用いられる。

(3) TTC 標準 JT-L92 屋外設備に対する災害管理

(ⅰ) 事故準備及び事業継続管理

IPOCM(Incident Preparedness and Operational Continuity Management : 事故準備及び事業継続管理)

- IPOCM は,組織内において事故対応や事故継続性に対する理解,立案,解釈の基礎概念となるものである。(正)

- IPOCM に基づく活動は,原則として,事故発生後における保守経費削減の観点から復旧費用を極力抑えることを目的としたものである。(誤)

- IPOCM の概念において,IPOCM の導入後と IPOCM の導入前での同一事象の災害が発生した場合の復旧時間は同等であるが,最終的な回復時点での操業度(Operational Level)の値(単位 : %)は,IPOCM の導入後の場合の方が大きい。(誤)

- IPOCM の概念において,IPOCM の導入後と IPOCM の導入前での同一事象の災害が発生した際の操業度の値は,IPOCM の導入前の場合の方が大きい。(誤)

IPOCM に基づく活動は,原則として,事故発生後における事業を継続するために適切なアクションを行うことを目的としたものである。

IPOCM の概念において,IPOCM の導入後と IPOCM の導入前での同一事象の災害が発生した場合の復旧時間より早く,最終的な回復時点での操業度(Operational Level)の値(単位 : %)は,同等である。

IPOCM の概念において,IPOCM の導入後と IPOCM の導入前での同一事象の災害が発生した際の操業度の値は,IPOCM の導入後の場合の方が大きい。

(ⅱ) 予防,準備,応答及び回復の 4 つのフェーズ

屋外設備が影響を受けるおそれがある自然災害に対する災害管理活動における,予防(Mitigation),準備(Preparedness),応答(Response)及び回復(Recovery)の 4 つのフェーズ

- 予防とは,災害の可能性を減らす,又は除外するための活動をいい,例えば,津波を想定して,通信ビルやケーブルルートを高台へ設置する対策が含まれる。(正)

- 準備とは,災害に先立ち,予防,応答及び回復を支援するための活動をいい,例えば,強風を想定して,支柱,支線ワイヤなどの支持物品を導入する対策が含まれる。(正)

- 応答とは,リスクを評価・監視する。あるいは二次災害の可能性を低減するための活動をいい,例えば,地震を想定して,活断層地域へのケーブル布設を制限する対策が含まれる。(誤)

- 回復とは,正常運用時又は改善された事態に戻すために必要な活動をいい,例えば,破断されたものの再建,インフラの修復などが含まれる。(正)

応答とは,災害後の活動,事態を収拾する,あるいは二次災害の可能性を低減するための活動である。例えば,地震を想定して,布設された管路やケーブル等の構造物にセンサを取付けての監視等ヘルスモニタリングシステムを設置する対策が含まれる。

問4

(1) ネットワーク構築の方法など

電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル(総務省:平成 16 年 4 月)に基づくネットワーク構築の方法など

電気通信事業者において一般的に採用されているネットワーク構築方法には,設置方式,卸役務方式及び接続方式がある。電気通信事業者は,一般に,これらの方式を柔軟に組み合わせて自らのネットワークを構築している。

設置方式は,自ら伝送路設備を設置して,利用者に電気通信役務を提供する方式である。設置方式は,自ら光ファイバなどを敷設・所有し,伝送路設備として設置する線路敷設方式と,他者(電気通信事業者でない者を含む)の所有する光ファイバなどについて IRU の認定を受け,伝送路設備として設置する IRU 方式に大別できる。IRU とは,破棄し得ない使用権のことをいい,他者の所有する光ファイバなどについて,この設定を受けた事業者は,当該光ファイバなどを継続的に支配・管理している状態であると認められる。

卸役務方式は,電気通信事業者が一般利用者と同様,利用者としての立場で,他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受け,これを利用者に再販する方式である。

接続方式は,自らの電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を相互に接続し,それぞれの事業者が,利用者に対し,自らの電気通信設備に係る電気通信役務を提供する方式である。

固定系通信において,加入者回線を相当な規模で有する電気通信事業者の設置する電気通信設備への接続は,他の電気通信事業者の事業展開上不可欠であり,利用者の利便性の増進の観点から極めて重要であることから,都道府県ごとに 50 [%] を超えるシェアを占める加入者回線を有する電気通信事業者の設置する電気通信設備については,第一種電気通信設備として指定し,接続料や接続の条件を定めた接続約款を認可対象とし,その公表を義務付けている。

IRU(Indefeasible Right of User : 破棄し得ない使用権)

(2) システムの信頼性

(ⅰ) システムの信頼性を向上させるための設計手法

- システムの目的を明確にして簡潔なシステム機能に絞る。(正)

- サブシステムの故障が周辺の他のサブシステムに影響を及ぼさないように,システム機能を階層構造にする。(正)

- システムを構成する要素には,高い信頼度の部品を使用する。(正)

- 故障が発生しても代替機能を用意しておき,故障が発生した部分の機能だけを停止して,システムとしては運転を続けるフォールトトレラントシステムとする。(正)

- 間違った使い方をしないように工夫したり間違った使い方をしても故障が発生しないようにする設計上の考え方であるフェールセーフを考慮した設計とする。(誤)

間違った使い方をしないように工夫したり間違った使い方をしても故障が発生しないようにする設計上の考え方であるフェールプルーフを考慮した設計とする。ちなみに,フェールセーフとは,アイテムが故障したとき,あらかじめ定められた 1 つの安全な状態をとるような設計上の性質である。

(ⅱ) 信頼性の事前評価

- 製品の開発を進めていく際に,進捗の各節目ごとに関係者が集まって行われる設計審査会は,一般に,デザインレビューといわれる。(正)

- FTA は,一般に,故障の発生頻度が高い,発生時の被害が大きいなどの重要な故障モードに対して実施すると効果的である。(正)

- 故障の因果関係を樹木状に展開する故障解析手法の 1 つに ETA があり,これは基本的に故障要因を想定してその影響を事前に分析しておくという考え方に基づいた手法である。(正)

- 現象から原因に向かってトップダウンの手法により故障波及状況や影響度などを解析する手法として,FMEA がある。(誤)

現象から原因に向かってトップダウンの手法により原因を追究していく手法は FTA であり,部品レベルの故障がシステムに及ぼす影響などをボトムアップ的に解析していく手法としては FMEA がある。

- FTA(Fault Tree Analysis)

- 重大事故などをトップ事象としてとりあげ,原因となる事象群をツリー状に展開し(これを図示したものを FT 図という),重大事故の防止策を講ずるものである。トップダウン的手法。

- FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)

- 部品レベルの故障モードを洗い出し,これがシステムに及ぼす影響を評価して等級付けし,等級の高いものから,設計・製造上の改善案を講ずるものである。ボトムアップ的手法。

(3) 修理系における装置の信頼性

装置の動作時間などを調査したところ,総動作時間が 600 [時間],総故障数が 10 件,平均修復時間が 5 [時間] という結果が得られた。

(ⅰ) 装置の MTBF

装置の MTBF は,60 [時間] である。

装置の MTBF は,次式で求められる。

(ⅱ) 装置の固有アベイラビリティ

装置の固有アベイラビリティは,92 [%] である。

固有アベイラビリティは,次式で求められる。

問5

(1) Web ブラウザと Web サーバ間で用いられる暗号化通信プロトコル

Web ブラウザと Web サーバとの間の通信において,なりすましや改ざんのない安全なやり取りを実現するための暗号化通信プロトコルとして SSL バージョン 3 をベースとした TLS がある。

この機能には,データの暗号化,データの完全性の保証,サーバ及びクライアントの認証の 3 つがある。サーバ及びクライアントの認証は,PKI に基づくデジタル証明書を用いて実現される。また,デジタル証明書は,CA といわれる第三者機関により発行され,CA は,デジタル証明書の発行,失効,更新,開示,保管などの認証管理サービスを提供する。

「セキュリティ管理技術」参照

TLS : Transport Layer Security

PKI : Public Key Infrastructure

CA : Certification Authority

(2) ISMS の要求事項を満たすための管理策

JIS Q 27001 : 2014 に規定されている,ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の要求事項を満たすための管理策

- 装置は,セキュリティの 3 要件のうちの機密性及び安全性を継続的に維持することを確実にするために,正しく保守しなければならない。(誤)

- パスワード管理システムは,非対話式でなければならず,また,良質なパスワードを確実とするものでなければならない。(誤)

- プログラムソースコードへのアクセスは,制限しなければならない。(正)

装置は,セキュリティの 3 要件のうちの可用性及び完全性を継続的に維持することを確実にするために,正しく保守しなければならない。

パスワード管理システムは,対話式でなければならず,また,良質なパスワードを確実とするものでなければならない。

(3) パーソナルコンピュータ(PC)のセキュリティ対策

- 専用ワイヤを用い,机などを持ち運ぶことが難しいものと PC のセキュリティスロットとを結びつけるスクリーンロックによる対策は,PC の盗難を防ぐ効果が期待できる。(誤)

- メモリロックによる対策は,一定時間操作が行われなかった場合に PC の画面を切り替えて,再び正しいパスワードが入力されるまで操作を禁止することができる。(誤)

- PC 画面に貼付することにより,PC 画面の左右の視野角を狭めることができるプライバシーフィルタによる対策は,のぞき見を防ぐ効果が期待できる。(正)

専用ワイヤを用い,机などを持ち運ぶことが難しいものと PC のセキュリティスロットとを結びつけるセキュリティワイヤロックによる対策は,PC の盗難を防ぐ効果が期待できる。

スクリーンロックによる対策は,一定時間操作が行われなかった場合に PC の画面を切り替えて,再び正しいパスワードが入力されるまで操作を禁止することができる。

(4) 建設業法に定める内容に基づく電気通信工事における許可,施工管理など

- 電気通信工事などの建設工事の完成を請け負う営業は,建設業といわれ,建設業を営もうとする者は,請負代金の額が 1,000 万円に満たない軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は建設業の許可を受けなければならない。また,当該の許可は 10 年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。(誤)

- 一般建設業の許可を受けようとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあってはそれぞれの都道府県知事の許可を,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては,当該営業所の所在地を管轄する市区町村長の許可が必要となる。(誤)

- 建設業者は,その請け負った工事を一括して他人に請け負わせてはならない。また,建設業を営む者は,建設業者からその建設業者の請け負った工事を一括して請け負ってはならない。ただし,民間工事及び公共工事のいずれにおいても,あらかじめ,発注者から書面又は口頭による承諾を得た場合はこの限りでない。(誤)

- 元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して,当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から 1 月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。(正)

電気通信工事などの建設工事の完成を請け負う営業は,建設業といわれ,建設業を営もうとする者は,請負代金の額が 500 万円に満たない軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は建設業の許可を受けなければならない。また,当該の許可は 5 年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

一般建設業の許可を受けようとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の許可を,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては,当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要となる。

建設業者は,その請け負った工事を一括して他人に請け負わせてはならない。また,建設業を営む者は,建設業者からその建設業者の請け負った工事を一括して請け負ってはならない。ただし,民間工事において,あらかじめ,発注者から書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

公共工事においては,一括請負は全て禁止である。

(5) 労働安全衛生に関する法令に基づく,高所での安全作業など

- 事業者は,高さが 1.5 [m] を超える箇所で作業を行うときは,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし,安全に支障がないと判断できる場合は,この限りでない。また,当該作業に従事する労働者は,安全に昇降するための設備等が設けられたときは,作業状況に応じて当該設備等を使用するか否かを判断しなければならない。(誤)

- 事業者は,高さが 2 [m] 以上の箇所で作業を行う場合において,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,当該作業の実施について危険が予想されるときは,労働者に安全帯等の保護具の使用,想定される事態への注意喚起等を行い,当該作業に従事させなければならない。(誤)

- 事業者は,脚立について,丈夫な構造で,材料は著しい損傷,腐食等がなく,踏み面は作業を安全に行うために必要な面積を有し,脚と水平面の角度は 75 度以下で,折りたたみ式のものにあっては,脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えたものを使用しなければならない。(正)

- 事業者は,移動はしごについては,原則として継いで用いる構造で,材料は著しい損傷,腐食等がなく,幅は 20 [cm] 以上とし,すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものを使用しなければならない。(誤)

事業者は,高さが 1.5 [m] を超える箇所で作業を行うときは,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない。また,当該作業に従事する労働者は,安全に昇降するための設備等が設けられたときは,当該設備等を使用しなければならない。

事業者は,高さが 2 [m] 以上の箇所で作業を行う場合において,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,当該作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業に労働者を従事させてはならない。

事業者は,移動はしごについては,丈夫な構造とし,材料は著しい損傷,腐食等がなく,幅は 30 [cm] 以上とし,すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものを使用しなければならない。

8 分岐スプリッタのパワーは,1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2 と計算できる。1/2 はデシベル表示すると 3 [dB] であるから,1/8 は,3 + 3 + 3 = 9 [dB] である。実際の 8 分岐スプリッタの損失は,構造等による損失が含まれるため,11 [dB] 前後となる。