一般用電気工作物の検査方法

内容は,①「点検の方法」,②「導通試験の方法」,③「絶縁抵抗測定の方法」,④「接地抵抗測定の方法」,⑤「試験用器具の性能及び使用方法」である。

完成した一般用電気工作物等については,点検・測定・試験等の検査を実施して,適正に施工されていることを確認してから,電気の使用を開始する必要がある。施工した配線等の点検や測定器を用いて行う測定は,電気工事士の重要な仕事である。各検査方法について学習し,適切な電気工事が施行されているかどうか判断できるよう知識を身につける。

1. 点検の方法

低圧屋内配線の竣工検査

竣工検査とは,一般用電気工作物が新しく設置されたとき,または,増設などの変更の工事が完了したときに行われる検査である。竣工検査は以下の順番で行われるが,「2. 絶縁抵抗測定」と「3. 接地抵抗測定」の順番は入れ替わってもよい。

| No. | 検査項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 目視点検 | 目視や触れてみるなどして,法令を遵守して工事が施工されているかを確認する。 |

| 2 | 絶縁抵抗測定 | 電路が適切に絶縁されているかを調べるため,絶縁抵抗計(メガー)によって電気工作物の絶縁抵抗を測定する。 |

| 3 | 接地抵抗測定 | 接地の状態を調べるため,接地抵抗計(アーステスタ)によって電気工作物の接地抵抗を測定する。 |

| 4 | 導通試験 | 回路計(テスタ)などを使用して,配線が正しく接続されているかを確認する。 |

低圧屋内配線の竣工検査では,負荷電流測定,温度上昇試験,絶縁耐力試験,屋内配線の導体抵抗測定は実施しない。

過去問題

2. 導通試験の方法

導通試験は,回路計(テスター)の導通レンジにて行われる。試験対象の回路にテスター棒をつけ,ブザー鳴動があれば「導通 有」,ブザーが鳴動しなければ「導通 無」と判別できる。

また,導通試験の目的は,以下の通り。

- 電線の断線を発見する

- 回路の接続の正誤を判別する

- 器具への接続の不完全を発見する

回路計の使い方

回路計を使い方は,以下の通り。

- 回路計の電池容量が正常であることを確認する。

- 抵抗測定レンジに切り換える。被測定物の概略値が想定される場合は,測定レンジの倍率を適正なものにする。

- 赤と黒の測定端子(テストリード)を接続し,指針が 0 Ω になるよう調整する。

- 被測定物に,赤と黒の測定端子(テストリード)を接続し,その時の指示値を読む。なお,測定レンジに倍率表示がある場合は,読んだ指示値に倍率を乗じて測定値とする。

- 回路計(テスタ)で交流又は直流電圧を測定する場合は,あらかじめ想定される値の直近上位のレンジを選定して使用する。

3. 絶縁抵抗測定の方法

電路の絶縁が保持されているかを調べるため,絶縁抵抗計(メガー)によって電気工作物の絶縁抵抗を測定する。

絶縁抵抗計

絶縁物の絶縁抵抗を測定するのに用いる。絶縁抵抗計の目盛盤には,MΩの記号がついている。絶縁抵抗計には,ディジタル形と指針形(アナログ形)がある。

絶縁抵抗測定の方法を以下に示す。

- 絶縁抵抗測定の前には,絶縁抵抗計の電池容量が正常であることを確認する。

- 絶縁抵抗測定の前には,絶縁抵抗測定のレンジに切り替え,測定モードにし,接地端子(E : アース)と線路端子(L : ライン)を短絡し零点を指示することを確認する。

- 電子機器が接続された回路の絶縁測定を行う場合は,機器等を損傷させない適正な定格測定電圧を選定する。

- 絶縁抵抗測定は,被測定回路に電源電圧が加わっていない状態で測定する。

絶縁抵抗計の定格測定電圧(出力電圧)は,直流電圧である。

定格測定電圧と使用回路の関係

絶縁抵抗計の定格測定電圧と使用電路の関係を下表に示す。低圧屋内配線の絶縁抵抗測定は,定格測定電圧 250 V または 500 V で行われる。

| 定格測定電圧 (直流) |

有効最大目盛値 | 有効測定範囲 | 使用電路 |

|---|---|---|---|

| 100 V | 20 MΩ | 0.01 - 20 MΩ | 弱電回路 |

| 250 V | 50 MΩ | 0.02 - 50 MΩ | 低圧屋内配線 |

| 500 V | 100 MΩ | 0.05 - 100 MΩ | |

| 1,000 V | 2,000 MΩ | 1 - 2,000 MΩ | 高圧電路 |

| 11,000 V | 100,000 MΩ | 10 - 100,000 MΩ | 特別高圧電路 |

低圧の電路の絶縁性能

電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。

| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |

|---|---|---|

| 300 V 以下 | 対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう。)が 150 V 以下の場合 | 0.1 MΩ |

| その他の場合 | 0.2 MΩ | |

| 300 Vを超えるもの | 0.4 MΩ | |

例題

絶縁抵抗計(電池内蔵)に関する記述として,誤っているものは。

解答・解説

絶縁抵抗計の出力電圧は直流であり,解答はロ.絶縁抵抗計の定格測定電圧(出力電圧)は,交流電圧である。である。

絶縁抵抗の測定では,交流電圧を用いると容量成分による電圧降下が生じるため,被測定物の抵抗成分のみを測定する観点から,直流電圧による測定が行われる。

過去問題

- 2019年度 下期 No. 26 電路の絶縁抵抗と接地工事

- 2019年度 上期 No. 26 対地電圧 200 V の三相誘導電動機

- 平成30年度(2018年度) 上期 No. 26 低圧電路に関する技術基準

- 平成25年度(2013年度) 下期 No. 16 測定器の名称

- 平成25年度(2013年度) 下期 No. 26 絶縁抵抗値と接地抵抗値

- 平成25年度(2013年度) 上期 No. 26 電路ごとの絶縁抵抗の最小値

電線相互間の絶縁抵抗測定方法

電路の各電線間の絶縁抵抗は,分岐開閉器をオフ,スイッチ類をすべてオン,負荷を取り外して,絶縁抵抗計(メガー)から電路に直流電圧をかけることで測定することができる。

- 分岐開閉器をオフ

- スイッチ類はすべてオン

- 負荷(電灯その他の家電製品など)はすべて取り外す。

電路と大地間の絶縁抵抗測定方法

絶縁抵抗の測定方法は,内線規程 1345-2(低圧電路の絶縁性能)による。「低圧電路の電線と大地との絶縁抵抗」の測定は,電球や器具類は接続したままで,点滅器は閉じておいて,電気使用機械器具を使用状態にしたまま電路と大地間の絶縁抵抗を測定する。

電路と大地との間の絶縁抵抗測定は,分岐開閉器をオフにして,スイッチ類をすべてオン,負荷を使用している状態にして,絶縁抵抗計(メガー)から電路に直流電圧をかけることで測定することができる。

- 分岐開閉器はオフ

- スイッチ類はすべてオン

- 負荷(電灯その他の家電製品など)はすべて接続し,使用している状態にする

低圧電路の絶縁性能

電気設備の技術基準の解釈【低圧電路の絶縁性能】によると,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が,1 mA 以下であることを確認すれば絶縁性能が満たされているとすることができる。

(参考)低圧電路の絶縁抵抗値

低圧電路の絶縁抵抗値は,低圧電路に 1 mA 程度の漏えい電流があっても人体に対する感電の危険はなく(人体に通ずる電流をゼロから漸次増してゆくと 1 mA 前後で初めて感ずる),また,この程度の漏えい電流では,仮にこれが 1 箇所に集中したとしても,過去の経験に照らして火災の発生はほとんど考えられないという理由に基づいて定められたものである。元来,絶縁抵抗値は,同じ電路についても季節,気温,湿度などの影響を受けて相当に異なる値を示すので,その値が大であっても必ずしも絶対的な補償を意味するものではなく,一応の目安となる数値に過ぎない。しかし,表 低圧の電路の絶縁性能に掲げた値を有しておれば,おおむね健全な電路であると考えてさしつかえない。

過去問題

4. 接地抵抗測定の方法

接地の状態を調べるため,接地抵抗計(アーステスタ)によって電気工作物の接地抵抗を測定する。

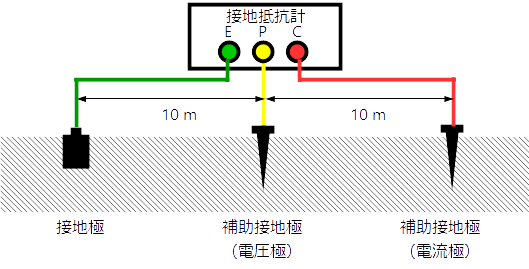

接地抵抗計(アーステスタ)

接地抵抗計(アーステスタ)には,接地(アース)抵抗を測定するのに用いる。補助接地棒 2 本とリード線がついている。接地極より 10 m 離れた場所に補助接地極(電圧極)を打ち込み,さらに 10 m 離れた場所に補助接地極(電流極)を打ち込む。

接地抵抗測定の前には,接地極の地電圧が許容値以下であることを確認する。ちなみに,接地抵抗計の出力端子における電圧は,交流電圧である。

- 緑(E):被測定接地極につなぐ

- 黄(P):補助接地極(電圧極)につなぐ

- 赤(C):補助接地極(電流極)につなぐ

過去問題

5. 試験用器具の性能及び使用方法

指示電気計器

電圧や電流などの電気量をメータで指示して,その大きさを知ることは実用上広く行われている。電気量を力学的変位量に変換して指針を動かし,その動きを目盛板上で直接測定できるようにした計器を指示電気計器という。

指示電気計器の分類

指示電気計器の形式,測定回路,動作原理,測定範囲,周波数を下表に示す。

| 形式 | 測定回路 | 動作原理 | 測定範囲 | 周波数 [Hz] |

|---|---|---|---|---|

可動コイル形

|

直流 | 永久磁石の磁界とコイルに流れる電流との相互作用 | 10-2~103 V 10-6~102 A |

DC |

可動鉄片形

|

交流 (直流) |

磁界内での鉄片に生じる吸引,反発作用 | 10~103 V 10-2~102 A |

<500 |

整流形

|

交流 | 整流器による整流作用を利用し,可動コイルを駆動 | 1~103 V 10-4~10-1 A |

10~106 |

誘導形

|

交流 | 回転磁界や移動磁界とそれによる誘起うず電流との相互作用 | 1~102 V 10-1~102 A |

10~500 |

置き方の記号

計器の置き方を示す記号を下表に示す。

| 種類 | 記号 | 説明 |

|---|---|---|

| 垂直(vertical) | 計器を垂直に置く場合の記号 | |

| 水平(horizontal) | 計器を水平に置く場合の記号 |

アナログ計器とディジタル計器の特徴

アナログ計器とディジタル計器の特徴を以下に示す。

- アナログ計器は永久磁石可動コイル形計器のように,電磁力等で指針を動かし,触れ角でスケールから値を読み取る。

- ディジタル計器は測定入力端子に加えられた交流電圧などのアナログ波形の入力変換回路で直流電圧に変換し,次に A-D 変換回路に送り,直流電圧の大きさに応じたディジタル量に変換し,測定値が表示される。

- アナログ計器は変化の度合いを読み取りやすく,測定量を直感的に判断できる利点を持つが,読み取り誤差を生じやすい。

- 電圧測定では,アナログ計器は入力抵抗が高いので被測定回路に与えやすいが,ディジタル計器は入力抵抗が低いので被測定回路に影響を与えにくい。

過去問題

電圧計・電流計・電力計の接続

電力量測定の基本は,電流または電圧の測定である。

- 電圧計は測定するものと並列に接続する。

- 電流計は直列に接続する。

- 電力計は,電流コイルを負荷と直列に,電圧コイルを負荷と並列に接続する。

単相負荷の力率 $\cos{\theta}$ は,測定した電圧 $V$ [V],電流 $I$ [A],電力 $P$ [W] から,次式で求められる。

\[ \cos{\theta} = \frac{P}{VI} \]

過去問題

回路計 Circuit Testers

回路計は,主に電路の通電状態などを調べるときに使用する測定器で,テスタとも呼ばれる。直流の電流や電圧,交流の電圧や抵抗などを測定できる。アナログ式で交流又は直流電圧を測定する場合は,あらかじめ想定される値の直近上位のレンジを選定して使用する。

- 適用規格:JIS C 1202 : 2000「回路計 Circuit Testers」

- 直流電圧,直流電流,交流電圧,交流電流及び抵抗のうち,3 種以上を測定することをできる。

- 指針でアナログ表示するアナログマルチメータと,アナログ-デジタル変換してモニタに数字を表示するデジタルマルチメータがある。

- ディジタル式は電池を内蔵しているが,アナログ式は電池を必要とする。

- 電路と大地間の抵抗測定を行った。その抵抗値は電路の絶縁抵抗値として使用できない。

- 抵抗を測定する場合の回路計の端子における出力電圧は,直流電圧である。

例題

一般に使用される回路計(テスタ)によって測定できないものは。

解答・解説

回路計(テスタ)は直流電圧,直流電流,交流電圧,抵抗を測定できるが,漏れ電流を測定することはできない。漏れ電流の測定は,クランプ式の漏れ電流計を使用する。よって,解答はハ.漏れ電流である。

過去問題

- 2019年度 下期 No. 24 屋内配線の検査

- 平成30年度(2018年度) 下期 No. 24 アナログ式回路計

- 平成30年度(2018年度) 上期 No. 24 回路計(テスタ)で測定できないもの

クランプメータ

クランプメータ(クランプ形漏れ電流計)は,屋内配線の点検で負荷電流を測定するほか,電路以外に流れる漏れ電流(漏えい電流)を測定するのに使用される。

- 漏れ電流計(クランプ形)の方が一般的な負荷電流測定用のクランプ形電流計より感度が高い。

- 接地線を開放することなく,漏れ電流が測定できる。

- 漏れ電流専用のものとレンジ切換えで負荷電流も測定できるものもある。

- 漏れ電流計には増幅回路が内蔵され,[mA] 単位で測定できる。

負荷電流の測定

測定したい負荷電流が流れる電線 1 本をクランプメータでかませる。

漏れ電流の測定

漏れ電流を測定したい電線複数本をクランプメータでかませる。単相 3 線式回路の漏れ電流は,中性線を含め 3 本の電線をクランプメータでかませる。

接地線がある場合,接地線を除いて,漏れ電流を測定したい電線複数本をクランプメータでかませる。(![]() は接地線である。)

は接地線である。)

過去問題

検相器

三相回路の相順を調べるのに用いる。ランプの点灯によって表示するタイプと,回転式のタイプがある。下の写真の検相器では,R 相に赤線,S 相に白線,T 相に青線を接続すれば,正のランプが点灯する。

下の写真の検相器では,R 相に赤線,S 相に白線,T 相に青線を接続すれば,表示部の矢印の方向に回転する。

低圧検電器

低圧検電器は,低圧電気回路の充電の有無を調べるのに用いる。

低圧検電器は,使用電圧 100 V のコンセントの接地側極では検知しないが,非接地側極では検知する。

写真の上はネオン式,写真の下は音響発光式である。

ネオン式検電器

ネオン式検電器は,充電部位に接触させるとネオン管(ネオンランプ)が発光する。原理上,電源は不要である。

音響発光検電器

音響発光検電器は,充電部位に接近させるとランプが点灯し,ブザーが吹鳴する。原理上,電源が必要である。光と音により,検電確認を行うため,安全度が高い。

風車式検電器

風車式検電器は,充電部位に接近させると車輪が回転する。原理上,電源は不要である。

過去問題

電力量計 Alternating-current watt-hour meters

電力量を測定するのに用いる。円板が回転して,消費電力を数字で表示する。

積算電力量計は,商用交流の消費電力が時間的に変化する電力を積算して電力量を求めるもので,誘導形積算電力量計がもっともよく用いられる。また,多様化する電気料金に対応できる電子式電力量計がある。

(参考)スマートメーター(Smart Meter)

スマートメーターとは,検針・料金徴収業務に必要な双方向通信機能や,遠隔開閉機能を有した電子式メーターのこと。従来の月 1 回程度といった頻度に比べ,比較的短い間隔で検針を行う(インターバル検針)機能を有することもある。これらに加え,エネルギー消費量などの見える化や,ホーム・エネルギー・マネジメント・システム(HEMS)機能などを有したものを広義のスマートメーターと呼ぶ場合もある。2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画では,2020年代早期に全世帯・全事業所に導入するとされている。

回転計 Revolution indicators

電動機の回転速度の測定に用いる。

照度計 Illuminance meters

照度を測定するのに用いる。照度計で用いられる単位は [lx](ルクス)である。

- 適用規格:JIS C 1609-1 : 2006「照度計 第 1 部:一般計量器 Illuminance meters Part 1:General measuring instruments」

- 昼光などの自然の光及び一般照明用光源(白熱電球,蛍光ランプ,HID ランプなど)の照度を測定する。

- 受光部 検出器,フィルタその他の光学素子などを含めた,光を電気的出力に変換する部分の総称。

(参考)労働安全衛生規則

労働安全衛生規則 第604条(照明)では,作業面の照度は次のように定められている。

労働安全衛生規則 第604条 照明

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

| 作業の区分 | 基準 |

|---|---|

| 精密な作業 | 300 ルクス以上 |

| 普通の作業 | 150 ルクス以上 |

| 粗な作業 | 70 ルクス以上 |

(参考)JIS Z 9110 : 2010 照明基準総則

JIS Z 9110 は,主に人工照明によって,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるための照明設計基準及び照明要件の総則について規定されている。

作業領域又は活動領域における推奨照度を下表に示す。推奨照度は,基準面の平均照度である。基準面は,水平面,鉛直面,傾斜した面,曲面などである。基準面を特定できない場合には,床上 0.8 m(机上視作業),床上 0.4 m(座業),又は床若しくは地面のいずれかを基準面と仮定する。

| 領域,作業又は活動の種類 | 照度 [lx] |

|---|---|

| ごく粗い視作業,短い訪問,倉庫 | 100 |

| 作業のために連続的に使用しない所 | 150 |

| 粗い視作業,継続的に作業する部屋(最低) | 200 |

| やや粗い視作業 | 300 |

| 普通の視作業 | 500 |

| やや精密な視作業 | 750 |

| 精密な視作業 | 1 000 |

| 非常に精密な視作業 | 1 500 |

| 超精密な視作業 | 2 000 |

| 領域,作業又は活動の種類 | 照度 [lx] |

|---|---|

| 非常に粗い短時間作業 | 10 |

| 非常に粗い作業(例:大きな貨物を手早く動かすなどの作業) | 20 |

| 粗い作業(例:連続的に行われる大きな物,危険物の取扱い作業など) | 50 |

| 正確な作業(例:工具を使う作業,大工仕事など) | 100 |

| 細かい作業(例:電気・機械設備などの作業) | 200 |

過去問題

(参考)SI 単位

国際度量衡総会で統一した SI 単位系(国際単位系)は,メートル法から導かれた実用的な単位系である。七つの基本単位と二つの補助単位,そしていくつかの基本単位を組み合わせた組立単位から成り立っている。

| 量 | 単位の名称 | 記号 | 定義 |

|---|---|---|---|

| 長さ | メートル | m | 1 m は,光が 299 792 458 分の 1 秒に真空中を伝わる速さ |

| 質量 | キログラム | kg | 1 kg は,直径・高さともに 39 mm の白金イリジウム合金製円筒である国際キログラム原器の質量 |

| 時間 | 秒 | s | 1 s は,セシウム133原子周波数標準器によって得られるセシウム133の原子の基底状態の二つの超微細単位の間の繊維に対応する放射の 9 192 631 770 周期の継続時間 |

| 電流 | アンペア | A | 1 A は,真空中に 1 m の間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面の 2 本の無限長直線導体のそれぞれを流れ,その導体の長さ 1 m ごとに 2 × 10-7 N の力を及ぼし合う一定の電流 |

| 熱力学温度 | ケルビン | K | 1 K は,水の三重点(水,氷,水蒸気の共存状態)の熱力学温度の 273.16 分の 1 の温度 |

| 物質量 | モル | mol | 1 mol は,0.012 kg の炭素12 の中に存在する原子の数と等しい数の構成要素(原子,分子,イオン,電子,その他の粒子またはこの種の粒子の特定の集合体)を含む系の物質量 |

| 光度 | カンデラ | cd | 1 cd は,周波数 540 × 1012 Hz の単位放射の所定の方向への放射強度が 683 分の 1 ワット毎ステラジアン(W/sr)である光源のその方向の光度 |

| 量 | 単位の名称 | 記号 | 定義 |

|---|---|---|---|

| 平面角 | ラジアン | rad | 円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る 2 本の半径の間に含まれる平面角 |

| 立体角 | ステラジアン | sr | 球の中心を頂点とし,その球の半径を一辺とする正方形の面積に等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角 |

| 量 | 単位の名称 | 記号 | 定義 |

|---|---|---|---|

| 電流 | アンペア | A | 1 A は,真空中に 1 m の間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面の 2 本の無限長直線導体のそれぞれを流れ,その導体の長さ 1 m ごとに 2 × 10-7 N の力を及ぼし合う一定の電流。交流電流では電流の瞬時値の 2 乗の 1 周期平均の平方根が上記の値に等しい電流 |

| 電圧 | ボルト | V | 1 V は,1 A の不変の電流が流れる導体の 2 点間において消費される電力が 1 W であるとき,その 2 点間の電圧,交流電圧では,電圧の瞬時値の 2 乗の 1 周期平均の平方根が上記の値に等しい電圧 |

| 抵抗 | オーム | Ω | 1 Ω は,1 A の電流が流れる導体の 2 点間の電圧が 1 V であるときその 2 点間の電気抵抗 |

| 電荷 | クーロン | C | 1 C は,1 A の電流によって 1 秒間に運ばれる電気量 |

| 静電容量 | ファラド | F | 1 F は,1 C の電気量を充電したときに 1 V の電圧を生じるコンデンサの静電容量 |

| インダクタンス | ヘンリー | H | 1 H は,1 A/s の割合で一様に変化する電流が流れるときに,1 V の起電力を生じる閉回路のインダクタンス |

| 磁束 | ウェーバ | Wb | 1 Wb は,1 回巻きの閉回路と鎖交する磁束が一様に減少して 1 秒後に消滅するときに,その閉回路に 1 V の起電力を生じさせる磁束 |

| 電力 | ワット | W | 1 W は,毎秒 1 ジュールの割合でエネルギーを出す仕事効率 |

本稿の参考文献

- 一般財団法人 電気技術者試験センター,「第二種電気工事士学科試験 例題 5. 一般電気工作物等の検査方法」

- JEAC 5001-2012「発変電規程(電気技術規程発変電設備編)」

- JIS Z 8103 : 2019「計測用語」

- JIS C 1202 : 2000「回路計 Circuit Testers」

- JIS Z 9110 : 2010 照明基準総則

- JIS C 1609-1 : 2006「照度計 第 1 部:一般計量器 Illuminance meters Part 1:General measuring instruments」

- 中本 高道 著,「電気・電子計測入門」,実教出版株式会社,2010年9月18日 第 5 刷

- 南谷 晴之,山下 久直 共著,「よくわかる電気電子計測」,株式会社オーム社,2009年3月5日 第 1 版第 12 刷

- 公益事業学会学術研究会,国際環境経済研究所 監修,「まるわかり電力システム改革キーワード 360」,一般社団法人日本電気協会新聞部,2015年8月8日