一般用電気工作物の保安に関する法令

はじめに

内容は,①「法,令及びこの省令」,②「電気設備に関する技術基準を定める省令」,③「電気用品安全法,電気用品安全法施行令,電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令」である。

電気工事に関わる法律で覚えておくべきものは,電気事業法,電気工事士法,電気工事事業法,電気用品安全法の 4 つである。これらをまとめて電気保安 4 法という。

| 段階 | 適用される法律 | 規制する対象 |

|---|---|---|

| 維持・運用段階 | 電気事業法 |

|

| 工事段階 | 電気工事士法 電気工事業法 |

|

| 製造段階(部品材料の製造・輸入・販売) | 電気用品安全法 |

|

なお,「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法に基づく省令である。

目次

電気事業法

電子政府の総合窓口 e-Gov 電気事業法(Electric Utilities Industry Law)

電気事業法(旧)

1911年(明治44年)電気事業法(全22条)を全面改正する形で,1931年4月に公布された。本法は,第一次世界大戦を契機とする産業界の電力需要の急増を背景として,国民の生活および産業活動と密接な関係を有し,公益事業としての性格を一層強めてきた電気事業の合理的発達を促すため,できるだけ統制合理化を図って能率を増進するほか,事業の公益性を鑑み公益的監督を強化する規定が織り込まれた。

電気事業法(新)

現行の電気事業法で,1964年に制定されて以来,1995年および2000年,2003年に制度改正が行われた。1995年の改正では,① 発電部門への新規参入の拡大,② 特定電気事業に係る制度の創設,③ 料金規制の見直し(選択約款の導入)等に主眼をおいて行われた。2000年の改正においては,① 大口需要家(特別高圧の特定規模需要)を対象に電力小売部門の一部自由化の実施,② 託送制度(接続供給制度)の整備,③ 料金規制の見直し(料金引き下げを届出制から認可制に緩和)等がなされた。

また,2003年の改正においては,① ネットワーク部門の公平性・透明性の確保(中立機関の設立,送配電会社の会計分離),② 広域流通の円滑化(パンケーキ問題の解消),③ 全国規模の卸電力取引市場の創設,④ 電力小売自由化範囲の拡大(2004年4月に 500 kW 以上,2005年4月に 50 kW 以上の需要家に拡大)等が行われた。

目的

この法律は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによつて,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする。

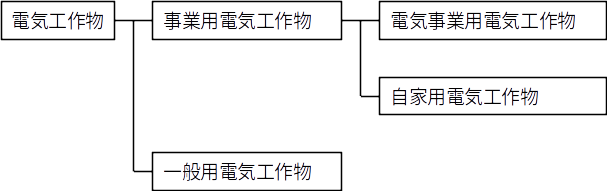

電気工作物の種類

電気事業法によると,電気工作物とは,発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

- 一般用電気工作物 600 V 以下の電圧で受電し,受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物で,小出力発電設備を設置しているものも含まれる。

- 自家用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいい,次のものが該当する。

- 600 Vを超える電圧で受電するもの

- 小出力発電設備以外のものを設置しているもの

- 構外にわたる電線路を有するもの

| 発電設備 | 出力 |

|---|---|

| 太陽電池発電設備 | 50 kW 未満 |

| 風力発電設備,水力発電設備(ダムは除く) | 20 kW 未満 |

| 内燃力発電設備,燃料電池発電設備 | 10 kW 未満 |

| 以上の設備を複数設置 | 合計 50 kW 未満 |

過去問題

- 2019年度 上期 No. 30 一般用電気工作物

- 平成30年度(2018年度) 上期 No. 30 一般用電気工作物

- 平成25年度(2013年度) 下期 No. 30 一般用電気工作物に関する記述

- 平成25年度(2013年度) 上期 No. 30 一般用電気工作物の適用

電気関係報告規則による事故報告

「感電死傷事故」「電気火災事故」等が発生した場合,管轄する産業保安監督部長に事故の報告をしなければならない。

| 報告の種類 | 期日 |

|---|---|

| 電話等の報告(速報) | 事故の発生を知ったときから 24 時間以内可能な限り速やかに |

| 報告書の提出(詳報) | 事故の発生を知った日から 30 日以内 |

電気関係報告規則 第三条の二 第1項の規定による報告は,事故の発生を知った時から 24 時間以内可能な限り速やかに氏名,事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知つた日から起算して 30 日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。

電気工事士法

第二種電気工事の学科試験で出題される内容の抜粋版「電気工事士法(抜粋)」

電気工事士法(Electric Work Specialist Law)は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めることによって,電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的に制定された(昭和35年8月 法律 第319号)。

この法律で電気工事とは,一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し,または変更する工事をいう。本法は,電気工事士の種類,電気工事士のみが従事できる電気工事の作業,電気工事士の資格及び義務,電気工事士試験,その他について定めている。

目的

電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

例題

「電気工事士法」の主な目的は。

解答・解説

電気工事士法が定められた目的は,電気工事士法 第1条 目的に「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること。」と定められている。よって,正解はニ.である。

電気工事士等の資格と作業範囲

電気工事士等の資格と作業範囲は下表のとおり。

自家用電気工作物(500 [kW] 未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事は,非常用予備発電装置工事に係る特種電気工事認定証の交付を受けている者(特種電気工事士資格者でなければ作業に従事してはならない。)

| 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物(500 kW 未満) | |||

|---|---|---|---|---|

| 簡易電気工事* 1 | 特殊電気工事* 2 | |||

| 第一種電気工事士 | ○ | ○ | ○ | |

| 第二種電気工事士 | ○ | |||

| 認定電気工事従事者 | ○ | |||

| 特殊電気工事資格者 | ○ | |||

認定電気工事従事者は,自家用電気工作物のうち,簡易電気工事(低圧部分 = 600 V 以下)の工事を行える資格のこと。

特殊電気工事資格者は,500 kW 未満の自家用電気工作物の工事の中で,ネオン工事と非常用予備発電設備の工事が行える資格のこと。

過去問題

- 平成30年度(2018年度) 下期 No. 28 電気工事士の義務又は制限

- 平成30年度(2018年度) 上期 No. 28 電気工事士等の作業範囲

- 平成25年度(2013年度) 上期 No. 28 電気工事士の義務又は制限に関する記述

電気工事士等の義務

- 電気設備技術基準に適合するように作業しなければならない。

- 電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状等を携帯していなければならない。

- 都道府県知事から工事内容などについて報告を求められた場合には,報告しなければならない。

- 電気用品安全法に適合した電気用品を使用する。

電気工事士法 第五条 電気工事士等の義務

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

電気工事士免状の交付,再交付,書き換え

- 免状は,都道府県知事が交付する。

- 免状を汚したり,破ったり,紛失したときには,免状を交付した都道府県知事に再交付を申請することができる(紛失したものを発見したら,都道府県知事に届け出る)。

- 免状の記載事項で氏名に変更を生じたときには,免状を交付した都道府県知事に書き換えを申請しなければならない。

免状の記載事項

電気工事士の免状には,次に掲げる事項が記載されている。(電気工事法施行令 第四条)

- 免状の種類

- 免状の交付番号及び交付年月日

- 氏名及び生年月日

免除の書換え

電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。(電気工事法施行令 第五条)

過去問題

電気工事士でなければできない作業

電気工事士法に紐づく電気工事士施行規則には,電気工事士ではないとできない作業が規定されている。ただし,電気工事士を補助する場合は電気工事士の資格は不要である。

- 電線相互を接続する作業

- がいしに電線を取り付ける作業

- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業

- 電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

- 配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く)

- 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

- ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業

- 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業

- 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業

- 配電盤を造営材に取り付ける作業

- 接地線を一般用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極を接続し,又は接地線を地面に埋設する作業

電気工事士でなくてもできる軽微な工事

電気工事士法に紐づく電気工事士施行規則には,電気工事士でくてもできる軽微な工事が規定されている。

- 差込み接続器,ローゼット,ナイフスイッチ等の開閉器にコード又はキャプタイヤケーブルを接続する工事

- 電気機器(配線器具を除く)又は蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事

- 電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事

- 電鈴,インターホン,火災報知器等に使用する小型変圧器(二次電圧が 36 V 以下のものに限る)の二次側の配線工事

- 電線を支持する柱,腕木等を設置したり変更する工事,地中電線用の暗渠又は管を設置したり変更する工事

- 地中電線用の暗渠又は管を設置したり変更する工事

例題

電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。

解答・解説

電気工事士法 第3条で,電気工事士免状の交付を受けているものでなければ,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならないと規定している。ただし,電気工事士法施行令 第1条に定める「軽微な工事」は電気工事から除かれる。イ,ロ,ハの工事は「軽微な工事」に該当し,正解はニ.である。

過去問題

電気工事事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

電子政府の総合窓口 e-Gov 電気工事業の業務の適正化に関する法律

電気工事業の業務の適正化に関する法律(Law Concerning the Business Optimization of Electric Works)は,電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより,その業務の適正な実施を確保し,もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的に制定された(昭和45年5月 法律 第96号)。本法は,電気工事業を営む者の登録,主任電気工事士の設置,電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止,電気用品の使用の制限,その他について定めている。

電気工事業を行うには登録電気工事業者として,定められた役所に登録しなければならない。この工事業者は電気工事会社を経営する者であって,かならずしも電気工事士である必要はない。

| 登録の申請先 | 登録の有効期間 | 登録の廃止や変更 | |

|---|---|---|---|

| 2 つ以上の都道府県に営業所がある場合 | 経済産業大臣の登録を受ける | 5 年後(満了後に更新の登録を受ける必要あり) | 30 日以内に登録申請先に届け出る |

| 1 つの都道府県に営業所がある場合 | 都道府県知事の登録を受ける | ||

目的

電気工事業を営む者の登録及びその業務の適正な実施を確保し,もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第1条 目的

この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は,一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに,主任技術者を置かなければならない。

(主任電気工事士の条件)

- 第一種電気工事士

- 第二種電気工事士で免状取得後 3 年以上の実務経験を有するもの

主任電気工事士の職務等

主任電気工事士は,一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。

一般用電気工事の作業に従事する者は,主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。

器具の備付け

一般用電気工事のみの業務を行う営業所は,下記の器具を備付けなければならない。

- 絶縁抵抗計

- 接地抵抗計

- 回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第24条 器具の備付け

電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

標識の掲示

登録電気工事業者は,営業所及び施工場所ごとに,次の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

- 氏名又は名称,法人は代表者の氏名

- 営業所の名称,電気工事の種類

- 登録の年月日及び登録番号

- 主任電気工事士等の氏名

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条 標識の掲示

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

| 登録番号 | 1234 5689 |

|---|---|

| 登録の年月日 | 2021年10月16日 |

| 氏名または名称 | *****株式会社 |

| 代表者の氏名 | ** ** |

| 営業所の名称 | ***支店 |

| 電気工事の種類 | **** |

| 主任電気工事士等の氏名 | ** ** |

帳簿の備付け

営業所ごとに帳簿を備え,電気工事ごとに次に掲げる事項を記載して,5 年間保存しなければならない。

- 注文者の氏名又は名称及び住所

- 電気工事の種類及び施工場所

- 施工年月日

- 主任電気工事士等及び作業者の氏名

- 配線図

- 検査結果

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第26条 帳簿の備付け等

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

業務規則

- 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させてはならない。

- 所定の表示のない電気用品でなければ,電気工事に使用してはならない。

電気用品安全法

電気用品安全法(Electrical Appliance and Material Safety Law)は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている法律。「電気用品取締法」を20021年4月に改称し,現在に至る。関係政省令として「電気用品安全法施行令」,「電気用品安全法施行規則」,「電気用品の技術上の基準を定める省令」がある。

目的

電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

電気用品の種類

- 特定電気用品

構造又は使用方法からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品。参考:特定電気用品(116品目)一覧 - 電気用品安全法(METI/経済産業省) - 特定電気用品以外の電気用品

電気用品安全法 第二条 定義

この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

- 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

- 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

- 蓄電池であつて、政令で定めるもの

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

過去問題

- 平成30年度(2018年度) 下期 No. 29 電気用品安全法における特定電気用品

- 平成25年度(2013年度) 下期 No. 29 電気用品安全法の適用を受ける電気用品

- 平成25年度(2013年度) 上期 No. 29 特定電気用品の適用

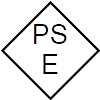

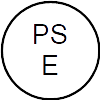

表示

電気用品のうち,特に危険または障害のおそれのあるものを特定電気用品といい,検査機関による適合検査を受けなければならない。そして,合格した場合は下の表にある適合表示マークが付けられる。なお,承認された電気用品には,このマーク以外に,届出事業者名,登録検査機関名,定格電圧・定格電流を表示する。

| 電気用品の種類 | 適合表示マーク | 適合表示 |

|---|---|---|

| 特定電気用品 |

|

<PS>E |

| 特定電気用品以外の電気用品 |

|

(PS)E |

過去問題

- 2019年度 下期 No. 29 電気用品安全法における電気用品に関する記述

- 2019年度 上期 No. 29 電気用品安全法における電気用品

- 平成30年度(2018年度) 上期 No. 29 電気用品安全法における特定電気用品

販売の制限

所定の表示がされているものでなければ,電気用品を販売し,販売の目的で陳列してはならない。

電気用品安全法 第27条 販売の制限

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

- 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

- 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

使用の制限

自家用電気工作物を設置する者,電気工事士等は,所定の表示がされているものでなければ,電気用品を電気工作物の工事に使用してはならない。

電気用品安全法 第28条 使用の制限

電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

本稿の参考文献

- 一般財団法人 電気技術者試験センター,「第二種電気工事士学科試験 例題 7. 一般用電気工作物等の保安に関する法令」

- 電気事業講座編集幹事会 編纂,「電気事業講座 電気事業辞典」,エネルギーフォーラム,2008年6月10日 初版