令和4年度 下期 午後 第二種電気工事士 筆記試験 解答と解説

令和4年(2022年)10月30日(日)に実施された令和4年度 下期 午後 第二種電気工事士 筆記試験の解答と解説です。

次の各問いには4通りの答え(イ,ロ,ハ,ニ)が書いてあるので,その中から一つを選択し,解答と解説を表示 をクリックしてください。

解答と解説を表示 をクリックすることで,選択の正誤と解説が表示されます(パソコン,タブレット,スマートフォンで使用できる過去問アプリ)。

本問題の計算で $\sqrt{2}$,$\sqrt{3}$ 及び円周率 $\pi$ を使用する場合の数値は次によること。$\sqrt{2}=1.41$,$\sqrt{3}=1.73$,$\pi=3.14$

No. 1 直流回路の電位

図のような直流回路で,a-b 間の電圧 [V] は。

No. 2 抵抗を示す式

抵抗 $R$ [Ω] に電圧 $V$ [V] を加えると,電流 $I$ [A] が流れ,$P$ [W] の電力が消費される場合,抵抗 $R$ [Ω] を示す式として,誤っているものは。

No. 3 抵抗器が発生する熱量

抵抗器に 100 V の電圧を印加したとき,4 A の電流が流れた。1 時間 20 分の間に抵抗器が発生する熱量 [kJ] は。

【答え】ロ

電力量 [W·h] は,次式で求められる。

1 [W·h] = 3.6 [kJ] を用いて,電力量を熱量に換算する。

No. 4 交流回路の力率

図のような交流回路の力率 [%] を示す式は。

【答え】ロ

図のような交流回路の力率 [%] は,次式で求められる。

\[ \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} \times 100 = \frac{100R}{\sqrt{R^2+X^2}} \]No. 5 三相 3 線式回路に流れる電流

図のような三相 3 線式回路に流れる電流 $I$ [A] は。

【答え】ロ

図のような星形結線の三相負荷を接続したとき,三相 3 線式回路に流れる電流 $I$ [A] は,次式で求められる。ただし,$V_\text{l}$ [V] は線間電圧で 200 [V],$V_\text{p}$ [V] は相電圧である。

\[ I=\frac{V_\text{p}}{10} = \frac{V_\text{l}}{\sqrt{3}\times 10}=\frac{200}{\sqrt{3}\times 10}=11.54 \text{ [A]} \]No. 6 配線における電圧降下

図のように,電線のこう長 8 m の配線により,消費電力 2 000 W の抵抗負荷に電力を供給した結果,負荷の両端の電圧は 100 V であった。配線における電圧降下 [V] は。

ただし,電線の電気抵抗は長さ 1 000 m 当たり 5.0 Ω とする。

【答え】ハ

抵抗負荷の消費電力は 2 000 [W],負荷の両端の電圧は 100 [V] であるので,回路に流れる電流の大きさは 20 [A] である。

配線における電圧降下は,次式で求められる。

No. 7 電線路の電力損失

図のような単相 3 線式回路で,電線 1 線当たりの抵抗が 0.1 Ω,抵抗負荷に流れる電流がともに 20 A のとき,この電線路の電力損失 [W] は。

【答え】ハ

図のような単相 3 線式回路の中性線には電流が流れないので,電線路の電力損失は次式で求められる。

No. 8 電線 1 本当たりの許容電流

金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径 2.0 mm の 600 V ビニル絶縁電線(軟銅線)5 本を収めて施設した場合,電線 1 本当たりの許容電流 [A] は。

ただし,周囲温度は 30 °C 以下,電流減少係数は 0.56 とする。

【答え】ロ

直径 2.0 [mm] の単線の許容電流は 35 [A] であり,5 本を収めて施設した場合,電線 1 本当たりの許容電流 [A] は,次式で求められる。

| 導体の直径 [mm] | 許容電流 [A] |

|---|---|

| 軟銅線又は硬銅線 | |

| 1.0 以上 1.2 未満 | 16 |

| 1.2 以上 1.6 未満 | 19 |

| 1.6 以上 2.0 未満 | 27 |

| 2.0 以上 2.6 未満 | 35 |

| 2.6 以上 3.2 未満 | 48 |

| 3.2 以上 4.0 未満 | 62 |

| 4.0 以上 5.0 未満 | 81 |

| 5.0 | 107 |

No. 9 低圧分岐回路等の施設

図のように定格電流 50 A の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して,7 m の位置に過電流遮断器を施設するとき,a-b 間の電流の許容電流の最小値 [A] は。

【答え】ロ

分岐点からの長さが 8 [m] 以下であり,a-b 間の電線の許容電流の最小値 [A] は,次式で求められる。

低圧分岐回路には,次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。

- 低圧幹線との分岐点から電線の長さが 3 m 以下の箇所に,過電流遮断器を施設すること(下図 A)。ただし,分岐点から過電流遮断器までの電線が,次のいずれかに該当する場合は,分岐点から 3 m を超える箇所に施設することができる。

- 電線の許容電流が,その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55 % 以上である場合(下図 B)

- 電線の長さが 8 m 以下であり,かつ,電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35 % 以上であること(下図 C)。

No. 10 低圧屋内配線の分岐回路の設計

低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。

ただし,分岐点から配線用遮断器までは 3 m,配線用遮断器からコンセントまでは 8 m とし,電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。

また,コンセントは兼用コンセントではないものとする。

【答え】ニ

イ.は電線の太さを 2.6 mm にする。ロ.は定格電流 20 A のコンセントを用いる。ハ.は定格電流 20 A 以上 30 A 以下のコンセントを用いる。

低圧分岐回路は,次のように施設すること。

| 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | コンセント |

|---|---|---|

| 定格電流が 15 A 以下のもの | 直径 1.6 mm |

定格電流が 15 A 以下のもの |

| 定格電流が 15 A を超え 20 A 以下の配線用遮断器 | 定格電流が 20 A 以下のもの | |

| 定格電流が 15 A を超え 20 A 以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 直径 2 mm |

定格電流が 20 A のもの(定格電流が 20 A 未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) |

| 定格電流が 20 A を超え 30 A 以下のもの | 直径 2.6 mm |

定格電流が 20 A 以上 30 A 以下のもの(定格電流が 20 A 未満の差込みプラグが接続できるものを除く。) |

| 定格電流が 30 A を超え 40 A 以下のもの | 断面積 8 mm² |

定格電流が 30 A 以上 40 A 以下のもの |

| 定格電流が 40 A を超え 50 A 以下のもの | 断面積 14 mm² |

定格電流が 40 A 以上 50 A 以下のもの |

No. 11 プルボックス

プルボックスの主な使用目的は。

No. 12 ビニルコード

使用電圧が 300 V 以下の屋内に施設する器具であって,付属する移動電線にビニルコードが使用できるものは。

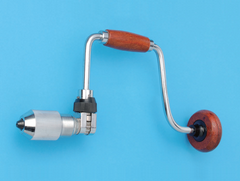

No. 13 電気工事の種類と,その工事で使用する工具の組合せ

電気工事の種類と,その工事で使用する工具の組合せとして,適切なものは。

No. 14 三相誘導電動機

三相誘導電動機が周波数 50 Hz の電源で無負荷運転されている。この電動機を周波数 60 Hz の電源で無負荷運転した場合の回転の状態は。

【答え】ニ

無負荷運転の三相誘導電動機の回転速度は,電源の周波数に比例する。よって,電源の周波数を 50 Hz から 60 Hz にすると,回転速度が増加する。

No. 15 ヒューズの溶断時間

過電流遮断器として低圧電路に施設する定格電流 40 A のヒューズに 80 A の電流が連続して流れたとき,溶断しなければならない時間 [分] の限度(最大の時間)は。

ただし,ヒューズは水平に取り付けられているものとする。

【答え】ロ

定格電流 40 A のヒューズに 80 A の電流(定格電流の 2 倍の電流)が連続して流れたとき,溶断しなければならない時間 [分] の限度(最大の時間)は 4 分である。

| 定格電流の区分 | 時間 | |

|---|---|---|

| 定格電流の 1.6 倍の電流を通じた場合 | 定格電流の 2 倍の電流を通じた場合 | |

| 30 A 以下 | 60 分 | 2 分 |

| 30 A を超え 60 A 以下 | 60 分 | 4 分 |

| 60 A を超え 100 A 以下 | 120 分 | 6 分 |

| 100 A を超え 200 A 以下 | 120 分 | 8 分 |

| 200 A を超え 400 A 以下 | 180 分 | 10 分 |

| 400 A を超え 600 A 以下 | 240 分 | 12 分 |

| 600 A 超過 | 240 分 | 20 分 |

No. 16 材料の識別

写真に示す材料の名称は。

【答え】ニ

写真の左側には「<PE>E TAINEN」,右側には「EM 600 V EEF」と記載されている。よって,600 V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形である。

No. 17 器具の識別

写真に示す器具の用途は。

No. 18 器具の識別

写真に示す器具の名称は。

No. 19 絶縁電線相互の終端接続部の絶縁処理

600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1.6 mm を使用した低圧屋内配線工事で,絶縁電線相互の終端接続部の絶縁処理として,不適切なものは。

ただし,ビニルテープは JIS に定める厚さ約 0.2 mm の電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープとする。

No. 20 低圧屋内配線の施設場所による工事の種類

次表は使用電圧 100 V の屋内配線の施設場所による工事の種類を示す表である。

表中の a ~ f のうち,「施設できない工事」を全て選んだ組合せとして,正しいものは。

| 施設場所の区分 | 工事の種類 | ||

|---|---|---|---|

| 金属線ぴ工事 | 金属管工事 | 金属ダクト工事 | |

| 点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所 | a | c | e |

| 展開した場所で湿気の多い場所 | b | d | f |

No. 21 パイロットランプの異時点滅回路

図に示す一般的な低圧屋内配線の工事で,スイッチボックス部分におけるパイロットランプの異時点滅(負荷が点灯していないときパイロットランプが点灯)回路は。

ただし,ⓐ は電源からの非接地側電線(黒色),ⓑ は電源からの接地側電線(白色)を示し,負荷には電源からの接地側電線が直接に結線されているものとする。

なお,パイロットランプは 100 V 用を使用する。

パイロットランプ ○ は,異時点滅とする。

No. 22 D 種接地工事の省略

D 種接地工事を省略できないものは。

ただし,電路には定格感度電流 30 mA,定格動作時間 0.1 秒の漏電遮断器が取り付けられているものとする。

No. 23 電流減少係数

低圧屋内配線工事で,600 V ビニル絶縁電線を金属管に収めて使用する場合,その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して,同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで,誤っているものは。

ただし,周囲温度は 30 °C 以下とする。

【答え】イ

電流減少係数を次表に示す。

| 同一管内の電線数 | 電流減少係数 |

|---|---|

| 3 以下 | 0.7 |

| 4 | 0.63 |

| 5 又は 6 | 0.56 |

| 7 以上 15以下 | 0.49 |

| 16 以上 40以下 | 0.43 |

| 41 以上 60 以下 | 0.39 |

| 61 以上 | 0.34 |

No. 24 低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せ

低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せとして,誤っているものは。

No. 25 単相 3 線式回路

図のような単相 3 線式回路で,開閉器を閉じて機器 A の両端の電圧を測定したところ 120 V を示した。この原因として,考えられるものは。

【答え】ロ

回路が正常であれば,機器 A の両端の電圧は 100 V となる。一方,中性線が(完全に)断線していれば,機器 A の両端の電圧は 200 V となる。原因として,中性線の断線が考えられる。

No. 26 低圧の電路の絶縁性能

次の空欄 (A),(B) 及び (C) に当てはまる組合せとして,正しいものは。

使用電圧が 300 V 以下で対地電圧が 150 V を超える低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は区切ることの電路ごとに (A) [MΩ] 以上でなければならない。また,当該電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には (B) 接地工事を施し,接地抵抗値は (C) [Ω] 以下に施設することが必要である。

ただし,当該電路に施設された地絡遮断装置の動作時間は 0.5 秒を超えるものとする。

【答え】ハ

使用電圧が 300 V 以下で対地電圧が 150 V を超える低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は区切ることの電路ごとに 0.2 [MΩ] 以上でなければならない。また,当該電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には D 種 接地工事を施し,接地抵抗値は 100 [Ω] 以下に施設することが必要である。

No. 27 単相 3 線式回路の漏れ電流測定

単相 3 線式回路の漏れ電流の有無を,クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として,正しいものは。

ただし,![]() は中性線を示す。

は中性線を示す。

No. 28 電気工事士でなければできない作業

「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。

【答え】ニ

電気工事士法に紐づく電気工事士施行規則には,電気工事士ではないとできない作業が規定されている。ただし,電気工事士を補助する場合は電気工事士の資格は不要である。

- 電線相互を接続する作業

- がいしに電線を取り付ける作業

- 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業

- 電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

- 配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く)

- 電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

- ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業

- 電線,電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業

- 金属製の電線管,線ぴ,ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を,建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業

- 配電盤を造営材に取り付ける作業

- 接地線を一般用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極を接続し,又は接地線を地面に埋設する作業

二.は,上記の 6. に該当する。

No. 29 特定電気用品

「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。

No. 30 一般用電気工作物

一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。

【答え】イ

低圧で受電するもので,小出力発電設備(出力 50 kW 未満 の太陽電池発電設備)を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。

出力 60 kW の太陽電池発電設備は,小出力発電設備ではない。